ライドシェアにおける安全運転への課題|アルコールチェックの重要性

「ライドシェア」とは、個人が自家用車で有料で他人を運ぶサービスです。

このサービスは海外ではすでに広く普及しており、日本でも2024年4月から条件付きで導入が始まりました。

今後、日本でライドシェアがさらに展開されていくにあたって、安全に運用するための課題の1つに運転前の「アルコールチェック」が挙げられます。

ライドシェアが日本で普及するとどんな影響があるのか、ライドシェアのドライバーに対してのアルコールチェックにどのような課題があるのかを確認していきましょう。

目次 / この記事でわかること

1.日本におけるライドシェア導入の可能性とその影響

2024年4月にライドシェアの部分的な解禁が決まりました。

新たな制度では、配車アプリのデータを活用し、タクシーが不足している地域や時間帯で特定しています。

その範囲内で、タクシー会社が管理する一般ドライバーが自家用車を使い、有料の運送サービスを提供できるようになりました。

事故が発生した場合の責任は、ドライバーではなく、タクシー会社が負うと定められています。

今回の解禁は一部に限定されたものの、今後日本国内でライドシェアが本格的に普及していく可能性は高いでしょう。その影響について、考えてみます。

ライドシェアの概念と日本における現状

ライドシェアとは、直訳では「相乗り」を意味しますが、日本国内においては広義的には相乗りのみでなく、認可を受けた個人が自家用車で他人を有償送迎する行為も含まれます。

海外ではライドシェアの普及速度は著しく、街中を走っている割合はタクシーよりもライドシェアが多いという状況も珍しくありません。

日本においては、一般人が自家用車を用いて有償で他人を運送することはいわゆる「白タク」行為にあたり、法律で禁止されています。海外のようにドライバーが運賃を受け取れるタイプのライドシェアは特別指定地域に限られているのが現状です。

日本におけるライドシェア導入で期待されていること

日本ではタクシードライバーの高齢化、待遇の悪さに加え、コロナ禍で利用者が大きく減ったことにより多くのドライバーの離職が進み、地方だけでなく都市部でもタクシードライバー不足が顕著になっています。

ところが、コロナ禍が明けた2023年から徐々にインバウンドによるタクシー需要が回復し始め、需要と供給のバランスが不釣り合いとなり、タクシー不足は日本全国で深刻な状況に陥っています。

そのような課題からライドシェア解禁を求める声が多数上がり、政府が動き出しています。

地方都市のタクシー不足の解消だけでなく、海外観光客が各国で使用しているアプリを日本でも利用することが出来るようになれば、観光客の日本での移動がよりスムーズになり、日本経済の好循環の一因となることが期待されます。

2.ドライバーのアルコールチェックの重要性

ライドシェアは、深刻化するタクシー不足を補う手段として期待されています。

しかし、一般ドライバーが運行を担うことに対し、運転技術や安全意識への不安を感じる人も多いのが現状です。

実際、海外でもライドシェアの普及において、安全性の確保が重要な要素の1つとなっています。

日本国内でライドシェアを定着させるためには、安全対策の強化が不可欠です。その中でも特に大きな課題となるのが「飲酒運転」の防止です。

ライドシェアの安全性を高めるために、アルコールチェックの必要性について考えてみましょう。

アルコールと飲酒運転のリスク

アルコールには麻痺作用があり、脳の働きを麻痺させて視力の低下、知覚や運転能力をつかさどる機能が抑制されてしまいます。そのため飲酒時には、安全運転に必要な情報処理能力、注意力や判断力が低下している状態になり、交通事故に結びつく危険性を非常に高めます。

日本における法律とアルコールチェックの現状

道路交通法では、酒気を帯びて車両等を運転することを禁止しています。また、ドライバーだけでなく、酒気帯び運転のおそれがある者に車両を提供することも禁止されており、違反した場合には厳しい罰則や罰金が科せられます。

2011年5月1日に道路交通法が改正され、トラック・バス・タクシーなどの運送事業者(緑ナンバー)は、運行前後の点呼時において、アルコール検知器を使用した飲酒検査が義務付けられました。

また、2024年4月には貸切バスの安全性向上に向けた制度改正が行われました。具体的には、運行管理体制の強化やドライバーの健康管理の徹底などが含まれています。

さらに、2023年12月1日からは、白ナンバー車両を一定台数以上保有する事業者に対しても、アルコール検知器を使用したアルコールチェックが義務化されました。

関連記事:『アルコールチェック義務化の最新情報』

3.ライドシェアとアルコールチェックの今後の課題

ライドシェアの普及が進むにつれ、アルコールチェックの対象となるドライバーの数も増加することが考えられます。

これにより、アルコールチェックが身近な習慣となり、飲酒運転への意識向上や抑止効果が期待されます。

しかし、その一方で、アルコールチェックを確実に実施するための仕組みづくりが課題となります。

特に、アルコールチェッカーの精度の確保や、チェック結果を正しく記録・管理する制度の整備が不可欠です。今後、こうした課題に対応するための法改正や運用ルールの普及が求められるでしょう。

日本におけるライドシェア導入の課題

現在の日本では一般ドライバーが自家用車を使って有償で乗客を送迎する行為を「白タク」行為として道路交通法で原則禁止しています。

ライドシェア導入の課題点として、タクシー会社と比べ安全管理体制が緩くなり犯罪につながる恐れがあるのではないか、運行管理や車両整備の責任を個人ドライバーがどう負うのかなどが挙げられます。2024年6月に予定されていたタクシー会社以外の事業者によるライドシェア参入は、現在見送られています。

ライドシェアにおける個々のアルコールチェックの課題

緑ナンバーや白ナンバーのアルコールチェック対象事業者には安全運転管理者制度が設けられており、アルコール検知器を用いての確認だけではなく、対面もしくは電話などで点呼確認が定められております。

ライドシェアのように個人にアルコールチェックが委ねられてしまう場合に考えられる課題として、以下が考えられます。

- アルコールチェックを本人だけで行う信頼度

- アルコールチェックが行われていなかった場合

- アルコール検知器を個人で用意するのか、またその品質、など

このように課題を多く抱えているのが現状です。

アルコールチェックの取り組みがもたらす社会的影響

これまで運転前後のアルコールチェックの必要がなかったドライバーにもアルコールチェックが必要になる見込みから、アルコールチェック対象者が増加することで飲酒運転の防止や安全運転に対する意識の向上が期待できると考えられます。

また、海外では多くの都市ではタクシー利用率が低かった年齢層(若者・高齢者)にも需要が広まっており、理由として低価格で利用ができることが挙げられます。

4.ライドシェアにおける確実なアルコールチェックを行うための課題対策3選

現在、日本では一般ドライバーに対してアルコールチェックを義務付ける法令はありません。

飲酒運転が禁止されていること自体は広く認知されているものの、アルコールチェックが浸透しているとは言い難い状況です。

これは、ライドシェアの普及に向けた大きな課題の1つとなっています。

今後、ライドシェアが日本国内で全面的に導入された場合、ドライバーが確実にアルコールチェックを行い、その結果を適切に管理できる仕組みの整備が不可欠です。

このような課題には、どのような対策が求められるのか、具体的に考えていきましょう。

組織が個々のアルコールチェックを管理する(登録制にする)

海外ではプラットフォーム事業者を設け、ライドシェアのドライバー管理や運行管理を行っている国があります。個々で管理を行うには限界がある部分も、組織で管理することによりアルコールチェックだけではなく、安全に対する一定の水準が保たれることが期待できます。

アルコール検知器協議会が認定しているアルコールチェッカーを使用する

アルコール検知器は一般の方でも入手しやすいネットショッピングなどで安価に販売されているものも多くなっていますが、どんなものでも良いというわけではなく、品質が確保されたアルコール検知器を利用していないと意味がありません。

アルコール検知器協議会という、アルコール検知器の品質審査を行い一定の基準を満たしているアルコール検知器に対して認定を行っている組織があります。どのようなアルコール検知器を購入すべきかわからない場合は認定されている機器から選択しましょう。

アルキラーNEXはアルコール検知器協議会の認定機器となっており、簡単・確実にアルコールチェックや記録が行える機器となっています。

ライドシェアの規制や罰則を整備する

海外でライドシェアのドライバーとなるためには

- 1年以上運転経験のある普通自動車運転免許を有する者

- 7年以内に重大な交通違反を起こしていないか

- 年齢制限

などといった制限を設けている国が多く、安全運転やハラスメントを課題とした研修も取り入れられており、車両についても認定施設での車両点検や走行距離、期限毎に点検を受けなければならないといった仕組みの上で運行されています。

また、乗客からの通報があった場合などに関しては、運行を停止する措置が設けられています。

乗客を守るためには罰則の強化だけではなく、保険制度の充実やサポートセンターの開設、ドライバーに向け研修を通して、事故や犯罪を未然に防ぐための対策が日本でも求められます。

5.海外のライドシェアにおけるアルコールチェック事情は?

海外では、飲酒運転による事故が多く、安全対策として「アルコール・インターロック装置」の導入が進んでいます。

この装置は、市販されているアルコール検知器と同様に、車に搭載されている機器に息を吹き込むことで血中アルコール濃度を測定します。

アルコールの既定値を超えた反応が確認された場合、車のエンジンが始動できない仕組みになっています。

特に、飲酒運転の事故による死亡者の多いアメリカでは、20年以上も前からアルコール・インターロック制度が法制化され、厳格な運用が行われています。2020年には台湾でも法制化されました。

一方で、日本でも導入の議論が進んでいるものの、法制化には至っていません。

本章ではこのような海外のライドシェア、アルコールチェック事情を解説します。

そもそもアルコール検査が厳しい国が多い

飲酒運転に対する罰則が厳しく定められている国として挙げられるのが、デンマークやオーストラリアなどです。参考までに2つの国の罰則をご紹介します。

まず、デンマークではアルコールチェックを怠った場合、免許はく奪と最低1か月分の給与の罰金が科せられるだけではなく、車が没収された後オークションにて競売にかけられ、その売上は国庫に納められます。

次にオーストラリアのクイーンズランド州では24時間の免許停止がその場で科せられるだけではなく、罰則として免許停止や免許取り消しのほかにアルコール・インターロックが搭載された車を利用する命令が下される場合もあります。

ライドシェア導入後に飲酒運転が減ったデータがある

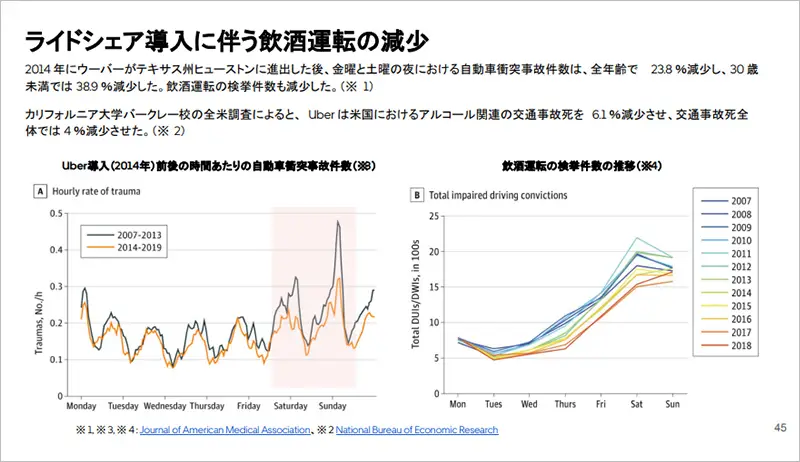

ライドシェア導入後、飲酒運転の減少が報告されたデータもあります。

2014年にUberがテキサス州ヒューストンに進出した後のデータとして、追突事故の減少が全年齢で23.8%の減少が報告されたデータや、スペイン・マドリッド市を対象とした研究ではライドシェア導入により市内全体の重傷者や死傷者が約25%減少、一方では軽傷者が5%増加しているという結果が報告されています。

規制改革推進会議「第1回 地域産業活性化ワーキング・グループ」提出資料

引用元:諸外国におけるライドシェア法制と安全確保への取り組み|Uber Japan 株式会社

参考:海外のライドシェアについて|國峯法律事務所

UberやLyftなどのライドシェア会社が管理している

海外のライドシェア大手としてUberやLyftが挙げられます。Uberに関しては日本でもタクシー会社との連携を行っていたり、デリバリー事業にて認知度の高い企業となっています。

しかし、日本でのライドシェア導入の際にはタクシー会社がプラットフォームとして運用を行っていく見込みが高くなっており、全国的に広がっていく事になった際には、UberやLyftのような海外企業参入の可能性があります。

6.まとめ|ライドシェア普及の課題対策にアルコールチェックは必要不可欠

日本におけるライドシェアの普及には「安全」「安心」は不可欠ですが、残された課題もまだ山積みです。

今回は飲酒運転の観点でしたが、ライドシェアのドライバーが運転前後にアルコールチェックをするというルールはタクシー運転手同様に求められると想定されます。

ただ、ライドシェアの運転者は自家用車で運転しますので、運転前に必ずアルコールチェックをしないとライドシェアのサービスが始められないような仕組みが必要です。

また、運転開始前のアルコールチェック結果を確認してくれる管理者も当然いませんので、遠隔地において確実なアルコールチェックができる仕組みも必要です。

パイ・アールが提供する「アルキラーNEX」のクラウド型アルコールチェックサービスは、ビデオ通話機能を使って、運転者と管理者が対面同様に出発前のアルコールチェック、および運転開始前のドライバーの健康確認が可能です。

管理者側から複数のドライバーとビデオ通話も可能なため、運転者の待機時間もなくシームレスなアルコールチェック、および安全運転管理を実現します。

もし、アルコールチェックの導入や信頼性の高いサービスへの変更を検討している場合は、ぜひお問い合わせください。