【2026年4月1日施行】自転車の「青切符」とは?罰則・反則金・ケーススタディを元に解説

青切符とは、比較的軽微な交通違反に交付される「交通反則告知書」の通称であり、用紙が青いことから青切符と呼ばれています。

従来、自転車における違反行為は「注意」で済まされていましたが、2026年4月1日以降は、青切符により反則金の支払い義務が科されます。

「知らなかった」では済まされなくなるため、自転車の交通ルールを正しく理解することが大切です。

そこで本記事では、「青切符制度」の仕組みや詳しい罰則内容、導入の背景や違反事例、違反行為をしないための対策、よくある質問などを分かりやすく解説し、自転車利用者が知っておくべきポイントを整理します。

目次 / この記事でわかること

1. 「青切符」とは?制度の仕組み

そもそも「青切符」とは、「交通反則通告制度」に基づき、比較的軽微な交通違反をした場合に警察から交付される「交通反則告知書(青色の用紙)」のことです。

警察庁のホームページでは、「青切符」は以下のように定義されています。

【交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)とは】

引用元:自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用(PDF)|警察庁

- 交通反則通告制度とは、運転者がした一定の道路交通法違反(反則行為:比較的軽微であって、現認、明白、定型的なもの)について、反則者が警察本部長の通告を受けて反則金を納付した場合は、公訴が提起されない制度。

- 現在の本制度の対象は自動車と原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む。)であり、自転車を含む軽車両は対象外。

青切符は、交通反則告知制度に基づいて運用されているため、本来であれば、懲役刑や罰金刑(刑事処分)が科されるところを、反則金(行政処分)を納付することで免除される仕組みになっています。

ただし、青切符を受け取ってから7日以内(当日含めて8日以内)に反則金を納付しない場合、道路交通法違反事件として刑事処分が科されるため注意が必要です。

参考:反則金の納付|警視庁

現時点では、自動車と原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む)が青切符の対象ですが、2026年4月1日以降は、自転車も対象に加わります。

これまで以上にルールの遵守が求められるため、日頃から交通マナーを見直し、安全運転を心がけましょう。

1-1 青切符とは?赤切符との違い

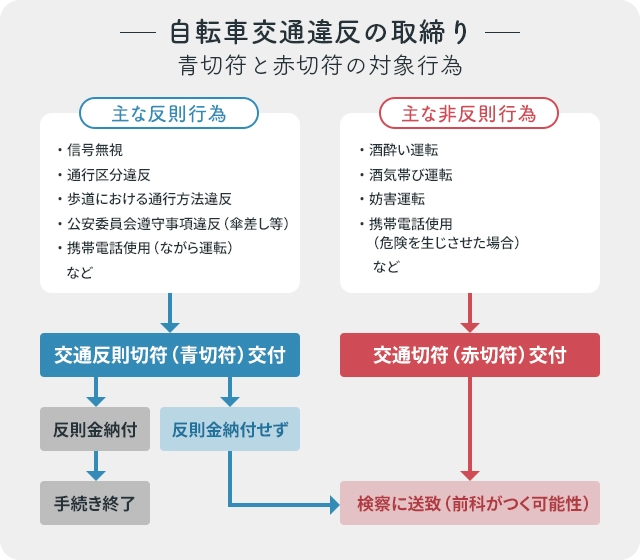

青切符と赤切符は、どちらも交通違反をした際に交付される書類ですが、赤切符は刑事処分を前提とした重大違反に適用されます。

どちらも本来は、「行政処分」と「刑事処分」の両方が科されますが、青切符の場合、反則金を納付することで刑事処分の免除が可能です。

一方で赤切符は、酒酔い運転や酒気帯び運転の他に無免許運転やひき逃げ、30km/h以上の速度違反などの重大な交通違反を起こした際に交付される書類であり、「行政処分」と「刑事処分」の両方が科されます。

刑事裁判で有罪判決(懲役刑や罰金刑)を受けた場合、前科がつくため、就職や資格取得、海外渡航などに影響が及ぶリスクがあります。

1-2 今までの自転車違反と何が変わる?

現在、自転車の交通違反に対しては、注意を促すための黄色切符(指導警告票)と赤切符が適用されています。

これまでは、重大な交通違反でない限り、黄色切符が交付されていました。

黄色切符は反則金がなく、その場の注意だけで処理されていましたが、2026年4月1日からは青切符が導入されるため、同じ交通違反でも反則金が科されます。

なお、2026年4月1日以降も黄色切符は交付されます。

自転車は小さな子どもでも運転できるため、子どもが交通違反を起こした場合の対応も気になるところです。

そこで次の章では、2026年4月1日以降の自転車における交通違反の種類や罰則内容、子どもへの対応について詳しく解説します。

2. 【2026年4月1日から施行】自転車違反の罰則内容・反則金まとめ

2026年4月1日から自転車にも青切符が導入されることで、これまで指導や警告にとどまっていた軽微な交通違反にも反則金が科されます。

具体的にどのような違反が対象となるのか、対象年齢や反則金額など、2026年4月までに把握しておきたい重要なポイントを解説します。

2-1 罰則の対象は約113種類

自転車の交通違反で、青切符の対象となる違反行為は約113種類あり、特に多い違反行為の例としては、信号無視やながら運転、夜間無灯火や傘差し運転などがあります。

違反行為の内容次第では、赤切符が切られる可能性があるため、交通ルールを守って走行することが大切です。

違反行為の種類は、報道機関によって115種類、110種類、113種類などばらつきがあります。

これは道路交通法の解釈によって変化するため、具体的な数にこだわる必要はありません。

約113種類とされている交通違反については、道路交通法の規定内容を基に確認してください。

参考:

・道路交通法|e-Gov 法令検索

・2026年4月1日から自転車にも青切符が導入されます!|愛知県豊橋市公式ホームページ

2-2 対象年齢は16歳以上|その理由と16歳未満の対応

自転車における青切符交付の対象年齢は16歳以上です。

16歳以上が対象になった理由として、

- 「義務教育を終了し、基本的な自転車の交通ルールに関する最低限の知識を有している」

- 「特定小型原動機付自転車を運転可能である」

- 「原付免許や自動二輪免許を取得可能である」

と判断された背景があります。

一方で、16歳未満においては、理解度に個人差があるため、違反行為については引き続き指導・警告が中心となり、家庭や学校への連絡・注意喚起が強化される方針です。

2-3 主な違反行為と反則金額の具体例

青切符の対象となる違反には、それぞれに反則金が設定されています。

自転車に多い違反行為として、信号無視やながらスマホなどが挙げられますが、2026年4月1日からは、約113種類のすべての違反行為に反則金が科されます。

反則金額は、違反の種類や危険度に応じて決められており、再発防止の抑止力として期待されています。

自転車における主な違反行為や反則金額は以下のとおりです。

| 違反行為 | 内容 | 反則金額 |

|---|---|---|

| ながら運転 | 携帯電話の使用(通話・画面注視)など | 12,000円 |

| 信号無視 | 赤信号や点滅信号を無視して交差点に進入する、横断歩道以外の場所で横断するなど | 6,000円 |

| 通行区分違反 | 逆走や歩道通行など | 6,000円 |

| 並進禁止違反 | 横に2台以上並んで走行する | 3,000円 |

| 乗車積載制限違反 | 2人乗りなど | 3,000円 |

| 制動装置不良 | ブレーキが効かないなど | 5,000円 |

| 公安委員会遵守事項違反 | イヤホンの使用、傘差し運転 | 5,000円 |

| 夜間無灯火 | ライトを点灯せずに走行する | 5,000円 |

なお、「ながら運転(携帯電話使用など)」で危険を生じさせた場合や、「酒気帯び・酒酔い運転」「麻薬等運転」「妨害運転」は、重大な交通違反であり、赤切符(刑事手続き)の対象となる可能性が高くなります。

赤切符が交付された場合、自転車であっても刑事事件として扱われ、裁判で有罪判決(罰金刑や懲役刑)を受けた場合、前科がつくことになります。

3. よくある違反と注意すべきケーススタディ(参考事例)

自転車への青切符の導入によって、これまで見逃されがちだった違反行為も行政処分の対象となりました。

本章では、実際に多くみられる違反事例をもとに、注意すべきケースを具体的に解説します。

3-1 ながらスマホ・イヤホン運転

2017年12月、神奈川県川崎市で電動アシスト自転車に乗りながらスマートフォンを操作していた20歳の女子大学生が歩行者と衝突し、77歳の女性が亡くなるという痛ましい事故が発生しました。

加害者は右手に飲み物、左手にスマホ、さらにイヤホンを装着しており、典型的な「ながらスマホ」による事故と言えます。

裁判では禁錮2年・執行猶予4年の判決が下され、「自己本位で重大な過失」と指摘されました。

道路交通法では、「運転者は安全な運転に必要な音や声が聞こえる状態を確保する義務がある」と定められており、自転車で走行中のスマホ操作やイヤホン装着は法律で禁じられています。

イヤホンについては、片耳であれば許容されるケースもありますが、救急車両のサイレンや後方からの声など、周囲の音が聞こえにくくなるため、走行中はイヤホンの装着を控えましょう。

3-2 歩道の危険走行や逆走

近年、自転車による歩行者や自動車との接触事故、スピードの出し過ぎ、逆走などの危険走行が問題視されています。

過去には、自転車との接触により、高齢者が転倒して意識不明の重体になったケースや、乗用車を運転していた男性に言語障害が残ったケースも報告されています。

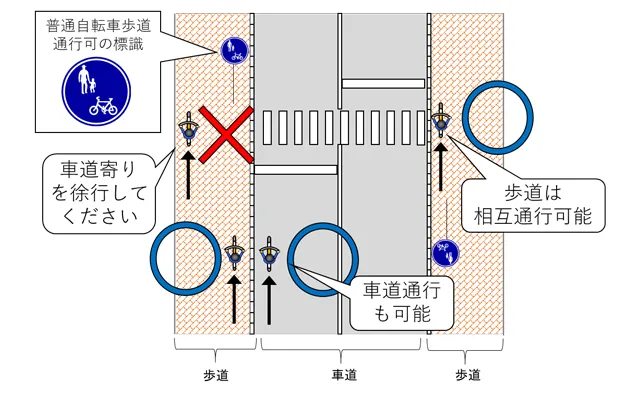

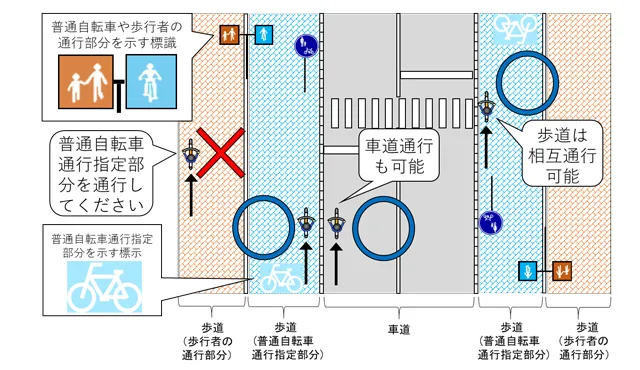

自転車は原則、車道の左側通行が基本であり、歩道走行が許されるのは「歩道通行可」の標識がある場合など限定的です。詳しくは以下の図を参照してください。

【歩道(普通自転車が通行可能な場合)】

■普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(普通自転車通行指定部分)がない場合

■普通自転車通行指定部分がある場合

引用元:自転車の交通ルール|警視庁

歩道を通行する際は、中央から車道寄りを徐行(時速8km〜10km程度が目安)し、歩行者の妨げになる恐れがある場合は一時停止をしなければなりません。

歩道は歩行者が優先であることを忘れないようにしましょう。

3-3 傘差し運転・無灯火・2人乗り運転

雨の日に片手で傘を差しながらの運転や、夜間の無灯火、2人乗り運転など危険行為は、いずれも交通違反であり、2026年4月以降は青切符の対象です。

傘差し運転はバランスを崩しやすく、急ブレーキやハンドル操作が難しくなります。

さらに、雨天時は視界も悪くなるため、非常に危険です。

また、夜間の無灯火は、相手からの視認性が大きく下がるため、交差点や暗がりでの衝突事故を起こす危険性があります。

2024年には、2人乗りで歩道を走行していた20代の女性2人がガードレールに衝突し、1人が亡くなる事故が発生しています。

2人乗り運転は、自転車の安定性を損ない、ブレーキの利きが悪くなるなど、非常に危険です。

特に子供を乗せる場合は、チャイルドシートの利用や年齢・体重制限を守り、必ずヘルメットを装着しましょう。

3-4 信号無視

2024年には、大阪市で信号無視をした10歳児が自転車で乗用車と衝突する事故が発生し、自転車側の過失が100%と認定されました。

車は徐行中で、ドライブレコーダーにより児童の信号無視が明確だったため、修理費用も保護者側が負担する形となりました。

自転車は年齢を問わず「車両」として扱われるため、子どもでも加害者となる可能性があります。

特に免許制度がない自転車はルールの周知が不十分になりやすく、家庭内での交通マナー教育の重要性が指摘されています。

自転車は軽車両として扱われるため、信号のルールも自動車と同様に守ることが大切です。

自動車の信号無視における罰則や違反点数、取り締まりが多い交通違反に関しては関連記事で詳しく紹介しています。

安全意識を高めるきっかけとして、あわせて参考にしてください。

3-5 飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)

自転車による飲酒運転の取り締まりは年々強化されており、事故を起こした場合、逮捕されるだけでなく、懲戒処分や多額の賠償金を請求される可能性があります。

2023年12月には、山口県の男性教諭が、自転車による酒気帯び運転で検挙され、停職3か月の懲戒処分を受けました。

事故を起こしてしまった場合、実際には乗っていたのに「押して歩いていた」と虚偽の説明をしたり、「乗ったのは少しだけ」などの言い訳が通用せず、自転車も酒気帯び運転の対象であることを再認識させる重要な事例です。

なお、運転する人が飲酒運転に該当することを知りながら、自転車を貸した場合、貸した本人も罰則の対象になります。

自転車による飲酒運転の罰則や事故を起こした場合の対処方法について、関連記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

関連記事:

『自転車で飲酒運転した場合の罰則は?免許停止や事故を起こした場合の対処について』

『自転車の飲酒運転で捕まった人はどうなる?実際の3つの事例を交えて解説』

4. 自転車で違反行為をしないための対策

自転車で違反行為をしないために、日頃から意識しておくことが大切です。

本章では、具体的な対策方法と、意識しておきたい注意点を紹介します。

4-1 ながら運転を防ぐ工夫を施す

自転車に乗りながらのスマートフォン操作やイヤホンの使用は、事故につながる危険な行為です。

しかし、マップの確認や仕事で活用している場合もあるでしょう。

ついついやってしまいがちな「ながら運転」を日常的に防ぐ工夫が大切です。

ながら運転を防ぐためには、まず「走行中は操作しない」という意識を徹底することです。

スマートフォンを利用する場合は、安全な場所に停車してから操作しましょう。

どうしてもマップを確認したい場合には、ハンドルに固定できるスマホホルダーを利用し、走行中は画面を注視しないことを心がけてください。

イヤホンについては、片耳や骨伝導型であっても周囲の音が聞こえにくくなる場合があります。

移動中はできるだけイヤホンの使用を避け、交通環境に集中することが重要です。

4-2 自転車で歩道を走るときの注意点

自転車は軽車両に分類されるため、原則として車道を走行しなければなりません。

ただし「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合や、13歳未満の子ども・70歳以上の高齢者など、一部の条件下では、歩道の走行が認められています。(歩道を走行しなければ危険だと判断される場合も、認められることがあります。)

自転車で歩道を走る際には、次の点に注意しましょう。

- 徐行で走行する:すぐに停止できる速度(時速8〜10km程度)で走る

- 歩行者優先:歩行者の邪魔になる場合は一時停止する

- ベルの使い方に注意:危険回避の場面に限って短く鳴らす

- 車道寄りを走行する:歩道の中央から車道側を選び、急な飛び出しを防ぐ

歩道では「スピードを出さない」「歩行者を最優先にする」ことが基本です。

ダイヤモンド・オンラインによるNPO自転車活用推進研究会理事長へのインタビューでは、「歩行者を驚かせたら即アウト!」とあり、歩行者をヒヤリハットさせてしまうと青切符を切ることになる、と記載があります。

自転車は便利な移動手段ですが、走り方を誤れば歩行者にとって大きな脅威となります。

安全を最優先に、歩行者に配慮した走行を心がけましょう。

参考:自転車で歩道を通行して「反則金を取られる人」と「取られない人」の決定的な違い【来春から罰則強化】|ダイヤモンド・オンライン

5.【導入背景】なぜ自転車に「青切符制度」が導入されるの?

自転車への青切符制度の導入に関しては、「なぜこのタイミングで導入されるのか?」「子どもも運転できる乗り物だから、厳罰化しなくてもいいのでは?」と疑問に思う方も少なくありません。

実際、これまでの自転車の交通違反には黄色切符が交付されるケースが多く、注意や警告のみで処理されていました。

そこで本章では、自転車に青切符制度が導入された背景や目的について詳しく解説します。

5-1 自転車の交通違反による事故の増加

警察庁によると、交通事故の発生件数は年々減少しているものの、自転車関連事故が占める割合は増加しており、自転車側の安全不確認や一時不停止などの交通違反が多いと報告されています。

2024年時点の警察庁統計では、自転車乗用中の死亡者数は327人で、45歳以上と60歳以上で顕著に増加しており、自転車の危険性や乗り方について認識を改めることが求められています。

しかし、依然として自転車が「軽車両」であるという認識を持つ人は少なく、自転車と自動車での立場の違いやルールに対する理解不足も重なり、交通事故のリスクが高まっているのが現状です。

こうした背景をふまえ、政府は自転車への青切符制度の導入に至ったとされています。

5-2 違反事故の抑止と事故防止のため

2024年には、約133万件の黄色切符(指導警告票)が交付され、検挙数は約5万2,000件にのぼりました。

違反件数は年々減少傾向にあるものの、決して少ない数字ではなく、事故防止に向けたさらなる対策が求められています。

このような状況を受けて、自転車の違反に対する取り締まりを強化する目的で、青切符制度の導入がすすめられ、2026年4月1日からの施行が決まりました。

反則金を科す仕組みを設けることで、違反抑止力の向上と、利用者のルール遵守を促す効果が期待されています。

5-3 次世代モビリティ・シェアサイクルの普及

次世代モビリティ(電動キックボードやセグウェイなど)やシェアサイクルの普及により、通勤・通学や観光など日常的な移動手段として自転車の利用が急増しています。

誰でも気軽に利用できる一方で、交通ルールを十分に理解しないまま走行するケースも増え、違反や事故のリスクが高まっています。

特に都市部では歩行者や車との接触も多く、交通ルールの周知と実効性ある取り締まりが求められるようになりました。

こうした背景が、青切符制度導入の理由となっています。

6.【Q&A】自転車の青切符に関するよくある質問

2026年4月1日から自転車にも青切符制度が導入されることで、より厳しい取り締まりが始まります。

しかし、制度が新しい分、

「どこまでが取り締まりの対象?」

「罰則は反則金だけ?」

といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

本章では、よくある質問とその回答を通じて、制度の理解を深めましょう。

電動キックボードなどの小型モビリティは対象外?

電動キックボードにおいては、2023年7月から交通ルールが改正され、現時点で「特定小型原動機付自転車」に該当する電動キックボードは、青切符の対象となります。

また、モペット(ペダル付き電動バイク)も原動機付自転車に該当するため、交通違反を行った際は、その内容に応じて青切符が交付されます。

関連記事では、モペットや電動キックボードの取り締まり状況や罰則について詳しく紹介していますので、あわせて参考にしてください。

関連記事:

『モペットは自転車ではない|取り締まり強化の背景と罰則・罰金について解説』

『飲酒した状態で電動キックボードに乗るのは交通違反|罰則や事故の事例を紹介』

15歳以下は本当に罰則はないの?

青切符制度の適用は「16歳以上」とされており、15歳以下は対象外です。

ただし、違反した場合でも警察による指導や、保護者・学校への連絡が行われることがあります。

接触事故で相手が怪我をするなど、重大事故を起こした場合には、民事上の責任(損害賠償)を保護者が問われることもあるため、年齢に関係なく交通ルールを守る意識が重要です。

歩道走行は絶対に認められないの?

原則として、自転車は車道走行が義務付けられています。

しかし、以下のような状況では歩道走行が認められています。

【自転車の歩道走行が認められるケース】

- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等がある場合

- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転している場合

- 道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合

- 著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合 など

自転車で歩道を走行する際は、車道寄りの部分を徐行する必要があり、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。

自転車は「軽車両」であることを心にとどめ、歩行者を優先して安全運転を心がけましょう。

違反点数はあるの?

車やバイクなどの交通違反で青切符が交付された場合、反則金の納付と違反点数の加算が行われます。

しかし、自転車での交通違反で青切符が交付された場合、自動車などの運転免許に違反点数が加算されることはありません。

これは、自転車の運転には免許が不要であり、点数制度の対象外であるためです。

ただし、反則金を納付しなかった場合は刑事手続きに移行し、有罪となれば前科がつく可能性があるため注意が必要です。

オープンイヤー型(骨伝導型イヤホンなど)でも罰則対象になる?

道路交通法では、イヤホンの種類について明確な規定はなく、オープンイヤー型(骨伝導型イヤホンなど)を含む、すべてのイヤホンの使用を直接禁止する規定はありません。

しかし、運転に必要な周囲の音(車の走行音、クラクション、緊急車両のサイレン、歩行者の声など)が聞こえにくい状態であれば、罰則の対象となる可能性があります。

なお、多くの都道府県では、独自の条例や規則などでイヤホンの使用を禁止している場合があります。お住まいの都道府県の条例についても必ず確認してください。

自分と周囲の安全を守るためにも、自転車での走行中はイヤホンの使用を避け、周囲の音に集中できる環境で運転しましょう。

もし「青切符」を交付された場合はどうすればいい?

青切符を交付されたら、「交通反則告知書」と「納付書」を受け取ります。

受け取った告知書で反則金額と納付期限(原則7日以内 ※当日を含めて8日以内)を確認し、金融機関やコンビニエンスストアで納付してください。

納付後は領収書を大切に保管しましょう。

もし期限内に納付しないと、刑事処分に移行し、前科がつく可能性があるので注意が必要です。

自転車の場合、青切符で運転免許に違反点数が加算されることはないとされています。

もし、交付内容に不服がある場合は、反則金を納めずに刑事手続きに進むこともできますが、その際は慎重な対応が求められます。

ハンドル固定式の傘スタンド(さすべえ)は青切符対象?

ハンドル固定式の傘スタンドである通称「さすべえ」ですが、厳密には青切符の対象ではないと言えます。

しかし、使用状況によっては、通行区分違反や安全運転義務違反に問われる可能性があります。

「さすべえ」は両手でハンドルを握れる利点がありますが、傘を装着した状態で自転車の横幅が60cmを超えると「普通自転車」ではなく「自転車」扱いになります(「自転車」扱いの場合、歩道通行できない)。

さすべえを使用している場合、歩道走行は通行区分違反となり、「道路交通法」の違反になる恐れがあります。

ちなみに、「宝塚花のみち法律事務所」の見解によると、さすべえを使用した状態での車道の走行は問題ないとのことです。

参考:

・自転車のハンドル等に傘スタンドを固定して傘をさして運転したらどうなるの?(PDF)|大阪府警察

・自転車傘さし運転は反則金5,000円へ では固定の傘スタンドは?【TBSアーカイブ秘録】|TBS・JNN NEWS DIG合同会社

・「さすべえ」は違法か|宝塚花のみち法律事務所

7. まとめ|自転車の罰則(青切符)を理解して安全に運転しよう

本記事では、「青切符」の仕組みや罰則内容、導入の背景、具体的な違反事例などについて解説しました。

今回の青切符制度導入は、自転車利用者の意識改革を促す大きな一歩となります。

2026年4月1日からは、自転車も青切符の対象となり、交通違反を起こした場合、反則金が科されます。

反則金が科されることで、自転車の利用者にも自動車と同様に交通ルールの遵守が強く求められるため、交通ルールや交通マナーを正しく理解することが大切です。

青切符の仕組みや罰則内容をしっかり把握し、「自転車も車両である」という意識を持って、安全・安心な走行を心がけましょう。