遠隔点呼とは?導入のメリットや制度改定のポイント・要件や申請手順・補助金情報を紹介

遠隔点呼は、「対面せずに、カメラ・マイク・携帯型アルコール検知器などを使って行う点呼」の総称です。

もともとは「同じ会社の営業所と車庫」をつないで行うIT点呼を指しますが、制度が拡大して「離れた拠点同士(同一会社内の別拠点や、今後は異なる会社同士)」にも使えるようになってきています。

そこで本記事では、遠隔点呼の概要やメリット、導入要件や申請手順、IT点呼や事業者間遠隔点呼との違いについて解説します。

ルール改定があり、ややこしくなっているので頭の整理をしたい方におすすめの内容です。

運送事業者が活用可能な補助金・助成金情報も紹介するので、遠隔点呼の導入を検討している企業や担当者の方はぜひご参考ください。

目次 / この記事でわかること

1. 遠隔点呼とは?概要と導入の背景

近年、運送業界では、人手不足や労働環境の見直しが課題となっており、解決する手段として「遠隔点呼」の導入が広がっています。

この章では、遠隔点呼の基本的な仕組みと導入背景について、分かりやすく解説します。

遠隔点呼とは

遠隔点呼とは、運送業者(バス・ハイヤー・タクシー・トラック)が、要件を満たす機器、システムを用いて、遠隔拠点間で行う点呼です。

「使用する機器・システム」「実施する施設・環境」が要件を満たしていることが確認され、「運用上の遵守事項」を適切に運用する場合において、遠隔点呼を実施できます。

2021年から、同一事業者内の営業所と車庫内に限定した遠隔点呼の実証実験が行われ、2022年4月から本格的に運用が開始されました。

その後、点呼告示の改正が毎年行われ、現在では遠隔点呼を導入するハードルが下がり、多くの運送事業者で導入が進んでいます。

遠隔点呼が導入された背景

遠隔点呼が導入された背景には、大きく分けて2つの理由があります。

ひとつ目は「労働環境の改善」です。

運送業界では、ドライバーの長時間労働や高齢化問題、若手の人員確保が難しい現状が続いており、国土交通省は解決策のひとつとして、遠隔点呼の運用を開始しました。

これにより、ドライバーの拘束時間や移動時間が短縮され、運行管理者の業務負担も軽減されたため、限られた人員でも点呼業務が実施可能になりました。

ふたつ目の理由は「運行管理の効率化」です。

2007年から、Gマーク取得などの要件を満たした事業者では、対面点呼にかわる手段として、IT機器を用いたIT点呼が認められていました。

しかし、営業所ごとに効率化に差が生じたため、国土交通省は認定なしでも実施可能な遠隔点呼制度を導入しました。

なお、現在でもIT点呼はさまざまな事業者で運用されており、特定の要件を満たせば実施可能です。

以下の関連記事では、IT点呼の概要や導入要件、補助金制度について詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

2. 遠隔点呼のルール改定|点呼告示のポイント

遠隔点呼は、2022年の本格運用開始後、段階的に法令の整備がすすみ、より多くの運送事業者で遠隔点呼の実施が可能となりました。

そこで本章では、2023年と2024年に行われた主な改定内容を解説し、実務上、どのような対応が求められるのかを整理します。

遠隔点呼を導入・運用する上での要件や注意点を把握し、コンプライアンス強化や業務効率化に取り組みましょう。

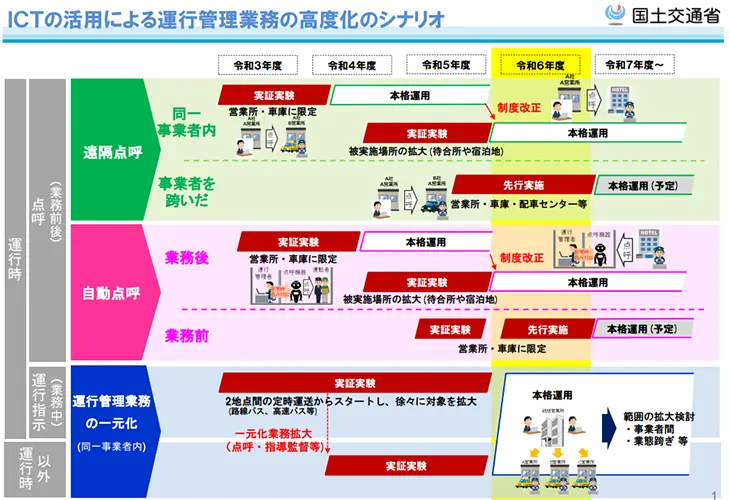

引用元:令和6年度運行管理高度化の検討スケジュールについて(PDF)|国土交通省

2023年4月改定のポイント

遠隔点呼のルールは、2023年3月31日まで「遠隔点呼実施要項」に基づいて運用されていました。

しかし、ルール改定とともに、2023年4月1日から「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める告示(国土交通省告示第266号/通称:点呼告示)」に基づいて運用されています。(通称:点呼告示)

点呼告示には、遠隔点呼に必要な3つの要件が記載され、表現方法が調整されたものの、基本的な運用ルールは変わっていないため、以前までの遠隔点呼が廃止されたわけではありません。

一方で、以前は必要だった「運行管理高度化検討会」の承認や、管轄運輸支局の現地調査が不要となり、手続きが大幅に簡素化され、導入のハードルが下がりました。

2024年4月改定のポイント

点呼告示は2024年4月にもルール改定が行われています。

改定内容は大きく分けて以下の2つです。

【1. 業務の中間点呼でも遠隔点呼が可能に】

遠隔点呼は、業務前後のみ実施可能でしたが、2024年4月から、中間点呼における記録すべき事項が規定され、遠隔点呼が可能となりました。

【2. 車庫以外の場所で遠隔点呼の実施が可能に】

従来の遠隔点呼の実施場所は、営業所と車庫に限定されていましたが、改定後は車庫に限らず、車内、待合所、宿泊施設、ドライバーの自宅などでも実施可能となりました。

2023年と2024年のルール改定により、遠隔点呼の導入が容易になり、ドライバーの拘束時間の短縮や、管理者の業務負担の軽減がすすみ、運送事業者全体の働き方改革とコスト削減に一定の効果が示されています。

運行管理におけるIT技術の発展は目覚ましく、今後も運送事業者が働きやすい制度になるよう、変更が行われる可能性が高いです。

実際に遠隔点呼の導入シーンは広がっており、現在は異なる事業者をまたいだ遠隔点呼の先行実施が行われ、国土交通省は2025年中にルールを制定し、本格運用を予定しています。

参考:

・遠隔点呼及び自動点呼の告示改正に関するポイント(PDF)|国土交通省

・国土交通省告示第二百七十八号(PDF)|国土交通省

3. 事業者間遠隔点呼・IT点呼・自動点呼との違い

運送事業者における点呼には、類似した点呼方法があり、それぞれ実施方法や規定が異なります。

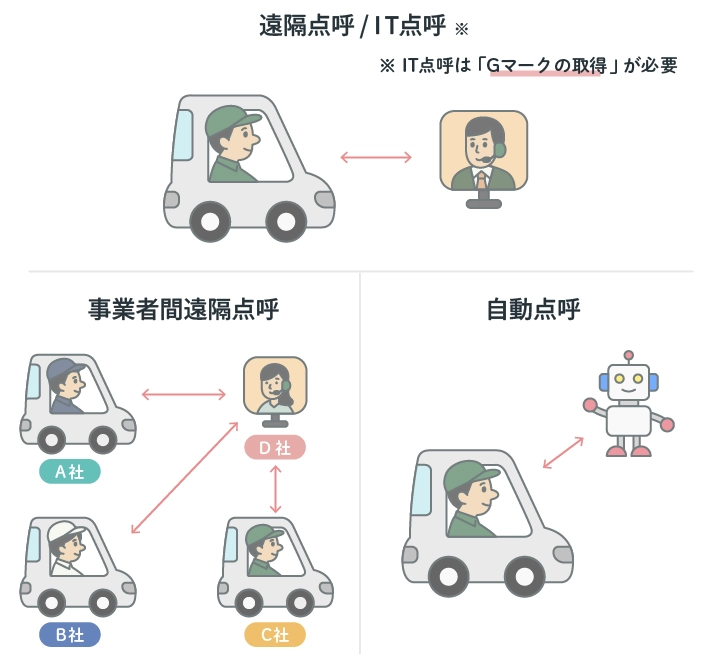

そこで本章では、遠隔点呼と混同されやすい「事業者間遠隔点呼」「IT点呼」「自動点呼」について特徴や違いを図と表で解説します。

| 区分 | 特徴 |

|---|---|

| 遠隔点呼 | ・離れた場所にいる管理者とドライバーが遠隔で実施する。 ・要件を満たせば、Gマークを取得せずとも実施可能。 ・事業者間点呼やIT点呼も広義では遠隔点呼に含まれるが、通常、「遠隔点呼」と言う場合は、同一事業者内での運用を指すことが多い。 |

| 事業者間遠隔点呼 | ・異なる事業者間で遠隔で行う点呼(遠隔点呼のひとつで、現在、限定的に先行実施中) ・受委託点呼と遠隔点呼が掛け合わされた点呼。 ・企業間で契約を交わす必要がある。 ・同じ種別の事業者間での実施のみ可。 ・令和7年以降、本格運用開始予定。 |

| IT点呼 | ・国土交通省が定めたIT機器によって遠隔で行う点呼(遠隔点呼のひとつ) ・アルコールチェッカーやパソコンなどの機器やシステムを通じて行う。 ・Gマークの取得が必要。 |

| 自動点呼 | ・管理者の代わりにAIやICT技術を活用した認定機器を用いて行う点呼。 ・乗務後のみ実施可能(乗務前の点呼は実証実験中) ・申請書に記載した実施場所のみで可能。 |

事業者間点呼とIT点呼は、広い意味ではどちらも遠隔点呼に含まれます。

しかし、通常「遠隔点呼」と言う場合は、同一事業者内での運用を指すことが多いです。

自動点呼は、管理者の代わりにAIロボットやICT機器を用いて実施する点呼です。

対面による点呼と同等であると規定されており、国土交通省が認定した機器のみ使用できます。

2025年5月時点では、乗務後のみ実施可能であり、乗務前の実施は実証実験中です。

以下の関連記事では、自動点呼の要件や導入の流れ、補助金(助成金)情報を詳しく紹介していますので、あわせて参考にしてください。

4. 遠隔点呼を導入する3つのメリット

遠隔点呼の導入は、単なる業務のIT化にとどまらず、運送業界の抱える課題を解決する大きな力となります。

そこで本章では、遠隔点呼がもたらす3つの主なメリット「業務効率の向上」「安全管理の質の向上」「人件費の削減」について詳しく解説します。

業務効率が向上する

管理者とドライバーが離れた場所でもスムーズに点呼ができるため、出発前や帰庫後の待機時間が短縮できます。

管理者の中には、早朝から出勤して日中・夜間の点呼に対応するために、長時間営業所に常駐せざるを得ないケースもあります。

遠隔点呼を導入すれば、同一会社内のほかの営業所の管理者と役割を分担できるようになり、業務効率が大幅に向上します。

安全管理の質が向上する

遠隔点呼では、映像や音声を通じてドライバーの体調を確認でき、体調不良や飲酒の兆候も見逃しにくくなります。

さらに点呼記録はシステム上で自動記録・保存されるため、不正や記録改ざんの恐れが少なく、過去の点呼記録も容易に追跡可能です。

また、遠隔点呼による労働時間の短縮で、ドライバーの長時間労働を防止し、過労運転による事故リスクを低減できます。

これにより、法令遵守だけでなく安全管理体制の強化が期待できます。

人件費が削減できる

トラック・タクシー・バスなど、運送業界では長時間運転や、早朝・深夜の勤務が多く発生します。

従来は、各営業所の点呼時間に応じて、管理者を配置する必要がありましたが、遠隔点呼の導入により、各営業所に管理者を配置しなくても運用が可能になります。

たとえば、人件費がかさむ深夜や早朝の点呼を、1か所の営業所に集約することで、少人数でも複数の営業所の点呼業務に対応でき、対面点呼と比べて人件費が抑えられます。

5. 遠隔点呼の導入に必要な3つの要件

遠隔点呼を導入するには、一定の基準を満たす必要があります。

具体的には、適切な「機器・システム」、点呼が実施できる「施設・環境」、法令に則った「運用体制」の3つの要件が求められます。

そこで本章では、それぞれの要件について分かりやすく解説します。

企業のコンプライアンスを強化し、信頼性の高い遠隔点呼の運用を目指しましょう。

機器・システムの要件

遠隔点呼で使用する機器・システムは、以下の項目を満たす必要があります。

- ドライバーの表情、全身、酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を確認できる

- ドライバー及び管理者(運行管理者や点呼執行者)の生体認証ができる

- アルコール計測結果を自動記録、保存し、直ちに確認できる

- 健康状態、労働時間、指導監督記録などを遠隔点呼時に確認できる

- 疾病や疲労、睡眠不足、安全運転ができない恐れの有無を平常時と比較して確認できる

- 道路運送車両法に基づく点検結果を確認できる

- 運行管理者の伝達すべき事項を確認できる

- 記録を電磁的に1年間保存し、共有できる

- 機器故障時の日時と内容を1年間保存できる

- 記録が修正、消去不可、修正前の情報を保存可能(改ざん防止機能がある)

- 記録をCSV形式で出力できる など

使用する機器・システムは、なりすましや不正を防止でき、法令遵守に必要な記録事項を自動保存できる必要があります。

要件を満たす機器・システムや、適合例・不適合例などの詳細内容は、国土交通省の資料でご確認ください。

施設・環境要件

施設・環境要件を満たすには、以下の項目を満たす必要があります。

- 実施場所の明るさ、環境照度の確保

- ドライバーの全身が撮影できる監視カメラの設置

- 通話環境、通信環境の確保 など

ドライバーの顔と監視カメラの間の照度は、500ルクス程度が望ましいとされています。

点呼時に実施場所周辺の雑音が入りやすく、音声が聞き取りづらい場合は、不適合になる可能性が高いため、防音パネルを使用したり、点呼用の個室を準備するなど工夫しましょう。

運用上の遵守要件

運用上の遵守要件は、以下の項目を満たす必要があります。

- 運行管理者等は、現地の地理情報や交通情報などを把握すること

- 面識のないドライバーと遠隔点呼を行う場合は、事前に対面またはオンラインで、顔の表情や健康状態、適性診断結果の内容を把握すること

- 運行中の車両の位置把握に努め、遠隔点呼を確実に行うこと

- ドライバーの携行品(アルコールチェッカーなど)の持ち出しや、返却状況を確認すること

- 乗務不可と判断した場合、所属営業所の運行管理者等に直ちに連絡すること

- 乗務不可と判断した場合に備え、代替の対応がとれる体制を整えておくこと

- 機器トラブルに備え、対面点呼などの代替手段を用意しておくこと

- 事業者間点呼を行う場合は、必要に応じて情報管理などの契約を締結すること

- ドライバーの個人情報を扱う場合は、あらかじめ本人の同意を得ること

- 遠隔点呼の実施内容を運行管理規程に明記し、全関係者へ周知すること

- 点呼時にドライバーが指定された場所にいることを映像で確認すること

これらの項目は、義務として定められているものと努力義務にとどまるものが混在しているため、内容を正しく理解し、誤解のないよう注意が必要です。

不明な点がある場合は、所轄の運輸支局に確認し、正確で万全な点呼体制を整えましょう。

6. 遠隔点呼の申請手順

2023年の制度改正により、以前必要だった運行管理高度化検討会の承認や現地調査が不要になり、手続きは大幅に簡素化されています。

遠隔点呼を開始する際は、営業所がある地域の運輸支局へ「遠隔点呼の実施に係る届出書」を事前に提出しましょう。

実施側と被実施側の両方の営業所を所管する支局へ、それぞれ提出が必要です。(例:大阪と福岡の間で行う場合は両支局へ)

届出は原則として、実施予定日の10日前までに行いましょう。事後提出は認められないため、注意してください。

届出様式は旅客と貨物で異なり、点呼機器の仕様書やパンフレット、配置写真など、機器配置状況がわかる資料の添付が求められます。

また、別法人間で実施する場合は、完全子会社(兄弟会社や親会社との関係を含む)であることを証明する事業報告書の写しが必要です。

実施後に変更や終了があった際も、速やかに運輸支局への手続きが必要です。

7. 遠隔点呼の導入で利用できる補助金・助成金

遠隔点呼を導入する際は、国や自治体などが実施する補助金・助成金を活用できる場合があります。

国土交通省では令和5年・6年に、補助金による導入支援が行われており、令和7年度も実施される可能性が高いと見られています。

地方自治体でも時期により支援制度が設けられることがあり、今後の動向をこまめにチェックしておくことが大切です。

すでに全日本トラック協会では、IT点呼や自動点呼の導入に対する助成事業が開始されており、徳島県トラック協会においては遠隔点呼の助成事業が開始されています。

補助金・助成金の申請に関して不明な点がある場合は、各都道府県のトラック協会や自治体に問い合わせましょう。

参考:

・令和7年度 自動点呼機器導入促進助成事業について|公益社団法人 全日本トラック協会

・令和7年度 遠隔点呼機器等導入促進助成事業実施要領(PDF)|一般社団法人徳島県トラック協会

8. まとめ|遠隔点呼で運送業界の働き方改革をすすめよう

本記事では、遠隔点呼の概要や事業者間点呼・IT点呼・自動点呼との違い、導入要件や申請手順、補助金(助成金)情報について解説しました。

遠隔点呼は、業務効率の向上や人件費の削減、安全管理の強化といった多くのメリットをもたらす制度です。

管理者やドライバーの負担軽減が実現し、働き方改革の推進にもつながります。

導入にあたっては一定の要件を満たす必要がありますが、それをクリアすれば、多拠点管理の効率化や柔軟な深夜・早朝対応など、運送事業全体の生産性向上が期待できます。

今後の運送業界のスタンダードとして、積極的に活用していきましょう。