お酒を飲むとしゃっくりが出る仕組みと5つの理由|止める方法や注意すべき健康リスク

お酒を飲んでいる時に、突然「ヒック!」としゃっくりが出て止まらなくなった経験はありませんか?

実はこの現象には、アルコールが体に与える生理的な影響が関係しています。

飲酒によって横隔膜が刺激されたり、神経の働きが一時的に乱れることで、しゃっくりが起こりやすくなると言われています。

しゃっくりを抑えたい場合や体に負担をかけたくない場合は、飲み過ぎや空腹時の飲酒、お酒の一気飲みには注意が必要です。

参考:一気飲み|健康日本21アクション支援システム(厚生労働省)

また、頻繁に起こるしゃっくりには、思わぬ健康リスクが隠れている可能性があります。

そこで本記事では、お酒を飲むとしゃっくりが出る仕組みと理由、止める方法や健康リスク、しゃっくりが止まらない時の受診の目安について紹介します。

目次 / この記事でわかること

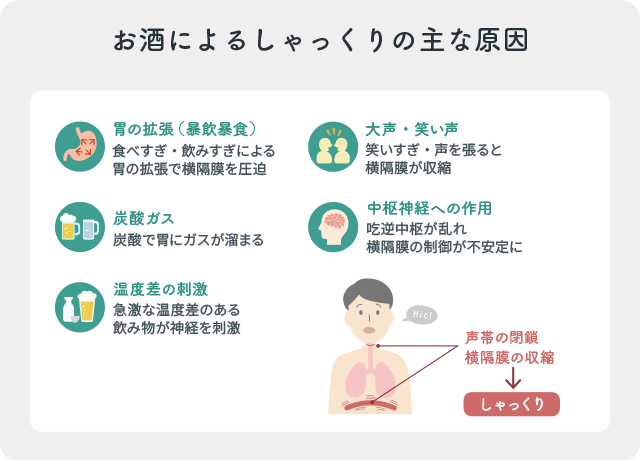

1. お酒を飲むとしゃっくりが出る5つの理由

しゃっくりは、横隔膜の痙攣と、声帯の隙間の素早い閉鎖によって引き起こされる生理的な現象です。

医学用語では「吃逆(きつぎゃく)」と言い、体の内外でさまざまな刺激が重なりあって、しゃっくりが発生します。

意識して止められない現象ではないため、しゃっくりを防止するためには、原因を知ることがポイントです。

そこで本章では、「お酒を飲むとなぜしゃっくりが出るのか?」その理由について詳しく解説します。

1-1 暴飲暴食で胃が拡張するから

大量に飲んだり食べたりすると、胃が大きく拡張して、横隔膜を圧迫します。

横隔膜は、呼吸をコントロールする重要な筋肉であり、刺激を受けるとしゃっくりが発生します。

空腹時にお酒を飲むと、胃への負担が大きく、しゃっくり以外に、胃酸の逆流や消化不良を招く恐れがあります。

飲酒前に軽食を取ったり、腹八分目を意識してお酒の席を楽しむことが大切です。

1-2 炭酸ガスが刺激するから

ビールやハイボールなどの炭酸を含むお酒を飲むと、胃の中に炭酸ガスが溜まり、横隔膜が刺激されて、しゃっくりが出る場合があります。

特に、一気飲みをした場合、短時間で大量のガスが発生し、刺激が強まります。

炭酸系のお酒を飲む時は、ゆっくり飲むことを意識して、飲み過ぎないように注意しましょう。

1-3 急激な温度変化を起こすから

「冷たいビールを飲んだ後に熱燗を飲む」など、温度差の大きいお酒を飲むと、食道や胃が急激な温度変化にさらされます。

急激な温度変化は、横隔膜周辺の迷走神経や舌咽神経が刺激を受けて、脳の延髄にある吃逆中枢に作用するため、しゃっくりが出る場合があります。

冬場や屋外での飲酒時は、体温変化も加わるため、「温かい飲み物をはさむ」「冷たいお酒を一気に飲まない」などして、体に優しい飲み方を心がけましょう。

1-4 大声・笑い声が刺激するから

飲み会などで盛り上がり、大声で笑ったり話したりすると、横隔膜の急激な収縮が起こり、しゃっくりが出る場合があります。

アルコールの影響を受けて、呼吸のリズムが乱れやすくなっている状態では、ちょっとした刺激でもしゃっくりが出やすくなります。

お酒の席は何かと騒がしくなるため、声を張り上げて話す時は、呼吸を整えて落ち着いてから話すことを意識しましょう。

1-5 アルコールが中枢神経を刺激するから

アルコールは脳や神経に作用するため、呼吸や筋肉の動きを司る中枢神経も刺激する場合があります。

中枢神経が刺激されることで、横隔膜を制御する吃逆中枢の伝達が乱れ、しゃっくりが出るとされています。

特に、短時間で強いお酒をたくさん飲むと、中枢神経への刺激が強まるとされるため、しゃっくりが長引くこともあるでしょう。

しゃっくりが止まらない場合は、神経系や肝疾患に伴う神経障害が関係している可能性があるため、早めに医療機関での診察を受けましょう。

2. お酒によるしゃっくりを止める5つの方法【即効でできる対処法】

お酒を飲んだ後にしゃっくりが出ると、体調次第では止まらなくなる場合があります。

しゃっくりを落ち着かせるためには、横隔膜の痙攣を止めることがポイントです。

体に優しく、すぐに試せる方法を実践することで、多くの場合は自然に症状が治まります。

そこで本章では、自宅や飲み会の場でもすぐに試せる「しゃっくりを止める5つの方法」について紹介します。

2-1 水をゆっくり飲む

しゃっくりを止める基本的な方法が「水をゆっくり飲む」ことです。

冷たい水をゆっくり飲むと、水が食道を流れていく感覚が脳に伝わり、「異物はなく、問題なし」と認識されます。

その結果、「しゃっくりを起こす必要はない」と脳が判断し、横隔膜の痙攣が収まるといわれています。

ただし、勢いよく飲むと逆に空気を吸い込みやすく、しゃっくりが悪化する可能性があるため注意が必要です。

2-2 息を止める

息を止めることで、体内の二酸化炭素濃度が一時的に上がり、横隔膜の痙攣を抑えられる場合があります。

この方法は、体が正常な呼吸を行うために、脳が二酸化炭素濃度を重視する特徴を逆手に取った方法です。

息を止めることで酸素の供給が止まり、体内の二酸化炭素濃度が上がります。

このままでは正常な呼吸ができないため、脳が「酸素の確保」を最優先に切り替えることで、しゃっくりが止まるとされています。

2-3 深呼吸をする

大きく息を吸い込んで、長くゆっくり息を吐くことで、横隔膜の痙攣が収まる場合があります。

しゃっくりは、自律神経の乱れが関係している場合もあり、ゆっくり酸素を取り込むことで、副交感神経が優位になり、横隔膜の緊張が和らぐとされています。

背筋を伸ばして肩の力を抜き、呼吸に集中しましょう。

2-4 耳を塞ぐ

耳の奥にはしゃっくりと関係する「迷走神経」が通っています。

両耳の穴に人差し指を入れて、30秒~1分程度塞ぐことで、迷走神経や舌咽神経が刺激され、しゃっくりが止まる場合があります。

また、同じ理屈で眼球を圧迫する方法もありますが、お酒に酔った状況では、力加減を調節できない可能性があるため、強く押し過ぎないように注意してください。

2-5 舌を引っ張る

舌の根元を軽く引っ張ると、喉や横隔膜につながる舌咽神経が刺激され、しゃっくりの反射が収まる場合があります。

清潔なハンカチなどで舌を包み、30秒程度、ゆっくりと前方へ引くのがポイントです。

いきなり強く引っ張ると、痛みや吐き気につながるため、優しく行いましょう。

この方法は医学的にも説明のつく方法で、医師が推奨するケースも見られます。

しゃっくりがなかなか止まらない時に試してみてください。

3. しゃっくりが止まらない時の健康リスク

一般的なしゃっくりは一時的なもので、数分から数時間で自然に収まることがほとんどです。

しかし、2日以上続くようなしゃっくりは、お酒の飲み過ぎや一時的な刺激が原因ではなく、体の不調が隠れているサインかもしれません。

本章では、しゃっくりが長引く時に疑われる疾患について解説します。

参考:

・しゃっくり(吃逆)がでるの原因と考えられる病気一覧|ドクターズ・ファイル

・「しゃっくりが止まらない、または頻繁に出る」がどの病気に関連するかAIでチェックする|Ubie株式会社

3-1 逆流性食道炎の可能性

逆流性食道炎は、胃酸などの胃の内容物が食道へ逆流し、粘膜に炎症を起こす病気です。

胸焼けや酸っぱい液体が込み上げる呑酸(どんさん)、ゲップ、咳、声のかすれ、しゃっくりなどが主な症状として現れるとされます。

胃酸が喉まで逆流すると、舌咽神経や横隔神経を刺激し、横隔膜の痙攣を引き起こし、しゃっくりが発生します。

しゃっくり以外にも、胸焼けやゲップが続く場合は、粘膜が損傷を受けている可能性があるため、早めに消化器内科を受診しましょう。

3-2 胃潰瘍・十二指腸潰瘍の可能性

胃や十二指腸に潰瘍があると、炎症や痛みによって横隔膜周辺の神経が刺激され、しゃっくりが長引くことがあります。

潰瘍はアルコールやストレス、喫煙、ピロリ菌感染などが関係しているケースが多く、しゃっくりとともに胃痛や胸のむかつきを感じる場合は、要注意です。

潰瘍は放置すると、出血や穴が開くなどの合併症を引き起こす可能性があるとされるため、早めの検査・治療が大切です。

3-3 肺炎・気管支炎の可能性

肺や気管支の炎症も、しゃっくりを引き起こす原因となるケースがあります。

これは、炎症が胸部の神経を刺激して、横隔膜が収縮するためです。

しゃっくり以外にも、咳や発熱、息苦しさを感じる場合は、呼吸器疾患の可能性があるとされます。

肺炎や気管支炎は放置すると重症化するリスクがあるため、症状が続く場合は、呼吸器内科での診断を受けましょう。

3-4 脳腫瘍・脳梗塞の可能性

しゃっくりが何日も止まらない場合、脳の異常が原因となっているケースがあります。

脳の最下部にある延髄には、呼吸やしゃっくりの反射を抑制する「吃逆中枢」が通っており、この部分が圧迫・損傷すると、しゃっくりが止まらなくなる場合があるとされます。

しゃっくり以外に、頭痛やめまい、手足のしびれなどの症状を伴う場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

3-5 心膜炎・横隔膜ヘルニアの可能性

心膜炎は心臓を包む2層の膜に炎症が起きる病気で、横隔膜ヘルニアは、横隔膜に穴が開き、胃や腸などの臓器が胸に飛び出す病気とされています。

どちらも周辺の神経を物理的に圧迫し、しゃっくりを引き起こすケースがあるとされており、胸の痛みや胃の圧迫感、呼吸のしづらさを感じる場合は、注意が必要です。

原因を放置すると、症状が進行するおそれがあるため、早めに医療機関を受診して、医師の指導のもと適切に対処しましょう。

4. お酒でしゃっくりが止まらない時の受診の目安

お酒を飲んだ後にしゃっくりが止まらない場合、まずは、一時的な胃の膨張やアルコールによる神経への刺激が原因と考えられます。

一般的には「水を飲む」「深呼吸をする」などの、簡単な対処で収まるとされています。

ただし、2日以上しゃっくりが続く場合は、消化器疾患、神経系の異常、生活習慣病など、何らかの病気が隠れている可能性が高いとされるため、早めの受診が大切です。

しゃっくりと同時に以下のような症状がある場合も、早めの受診が推奨されます。

- 胸のむかつきや吐き気、嘔吐などを伴っている

- 息苦しさや熱っぽさといった症状がある

- 体重が減ったり、食欲が落ちている

- 頭痛やしびれを感じる

など

しゃっくりだけの場合は消化器内科を受診して、ほかに激しい痛みや違和感がある時は、我慢せずに救急外来の受診も検討しましょう。

5. お酒としゃっくりに関する噂を紹介

「驚くとしゃっくりが止まる」「しゃっくり=お酒に酔っている」など、お酒としゃっくりにまつわる噂は多くあります。

医学的に証明されているものもあれば、俗説の域にとどまっているものまで、さまざまです。

そこで本章では、お酒としゃっくりに関する噂について、その真偽を分かりやすく解説します。

お酒を飲むとしゃっくりが出るのは酔っている証拠?

お酒を飲んでしゃっくりが出るのは、酔っ払っている兆候だと考えられています。

アルコールに含まれるエタノールには、神経信号を乱す作用があるため、しゃっくりが出やすくなるとされています。

ただし、炭酸による胃の拡張が原因でしゃっくりが出る場合もあるため、必ずしも、アルコール(エタノール)そのものがしゃっくりを誘発するわけではありません。

そのため、酔っていなくてもしゃっくりが出ることがあります。

びっくりするとしゃっくりは止まる?

「びっくりするとしゃっくりが止まる」という方法は昔から知られていますが、その理屈は医学的には証明されていません。

驚いた際に一瞬息を飲み、呼吸が止まることが原因とされる説や、驚いた衝撃で胃に滞った空気を排出させているという説もあります。

また、息を止めることで、胸の中の圧力が上昇し、横隔神経や迷走神経が刺激されて、しゃっくりが止まる可能性も指摘されています。

薬を飲むとしゃっくりが出るのは本当?

気管支拡張薬、血圧降下薬、ステロイド剤など、一部の薬ではしゃっくりが出ることが知られています。

副作用に「しゃっくり」が明記されている薬は意外と多いため、新しい薬を飲み始めてから、しゃっくりが続く場合は、処方された医療機関に相談しましょう。

なお、薬とお酒の併用は大変危険です。

酔いがまわりやすくなるだけでなく、薬の作用が強まり、意識障害や昏睡に陥るリスクがあるため、併用は控えましょう。

しゃっくりが24〜48時間以上続く場合や、胸痛・吐き気・頭痛・しびれなどの症状を伴う場合は、早めに医療機関へ相談することをおすすめします。

6. まとめ|しゃっくりは飲み方をコントロールすれば防止可能

本記事では、お酒を飲むとしゃっくりが出る理由や、しゃっくりを止める方法、健康リスク、しゃっくりが止まらない時の受診の目安などについて紹介しました。

お酒によるしゃっくりは、体調や飲み方など、ちょっとした違いで起こる反射反応です。

多くの場合、暴飲暴食や一気飲み、アルコール度数が高いお酒の摂取が原因とされるため、適量を意識してゆっくり飲むことで、しゃっくりを防止できます。

楽しく安全にお酒を味わうために、日頃から無理のない飲み方を心がけましょう。

また、しゃっくりが頻繁に出たり、長引く場合は、肝臓や神経系に異常が起きている可能性もあるため、本記事で紹介した受診の目安を参考にして、早めに医療機関を受診しましょう。