「お酒は体に良い」は本当?心身へのメリットや健康リスク・上手な飲み方を解説

「酒は百薬の長」と言われるように、日本では昔から、適量のお酒は健康に良いものとされてきました。

しかし、アルコールによる肝臓への負担や生活習慣病のリスクなどが指摘されており、近年の研究では「少量のお酒でも健康に良くない」という報告もあります。

実際に、適量のお酒は本当に体に良いのでしょうか?

本記事では、お酒がもたらす心身へのメリットや「体に良い」と言われるお酒の種類をランキング形式で紹介します。

また、飲み過ぎによる健康リスクや、健康的にお酒を楽しむための上手な飲み方、お酒と健康に関するよくある質問をQ&A形式でわかりやすく解説します。

目次 / この記事でわかること

1. 「お酒は体に良い」は本当?最新の研究からわかった事実

「適量の飲酒は健康に良い」と言われていますが、近年の研究では、少しの飲酒量でも健康リスクがあるとして、考え方が見直されつつあります。

そこで本章では、そもそもなぜ「お酒は体に良い」と言われてきたのか、その理由や最新研究で判明したアルコールがもたらす健康への影響について解説します。

参考:195カ国と地域におけるアルコール使用と負担、1990~2016年:2016年世界疾病負担研究の体系的分析(英文)|THE LANCET

1-1 「お酒は体に良い」と言われていた理由

日本では昔から「酒は百薬の長」という言葉があるように、適量であればお酒は健康に良いと信じられてきました。

現在でも、薬草成分を抽出したお酒は血行を促進し、手足の冷えを和らげるとされ、健康酒として親しまれています。

また、ジンの原料であるジュニパーベリーも、ヨーロッパや中国、北アメリカの先住民族の間で薬として用いられてきた歴史があります。

ただし、節度のない飲酒は、アルコールや薬草成分の影響を受けるとされるため、飲み過ぎには注意が必要です。

1-2 最新研究では「少量でも健康に良くない」という報告が多い

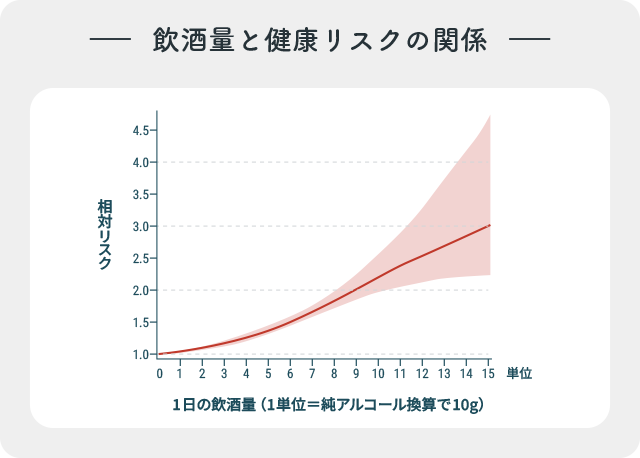

近年の大規模研究では、「少量の飲酒でも健康リスクがある」との報告が増えています。

WHOの研究チームは、アルコール摂取量とがん、心疾患などの発症リスクを分析し、「安全な飲酒量は存在しない」「確実に言えるのは、飲めば飲むほど有害になる、言い換えれば、飲む量が減れば減るほど安全になる」と結論づけました。

アメリカの国立がん研究所(NIC)の研究でも、飲酒量が増えるほど特定のがん(肝臓がん、食道がん、乳がんなど)のリスクが上昇することが明らかになっています。

特に注目すべきは、飲酒による乳がんのリスクです。

食道がんなどは、飲酒による健康リスクが大きくても発症率の変化はわずかだと考えられていますが、乳がんの場合、発症率も変化する可能性があると指摘されています。

適量だからと安心せず、健康維持のために飲酒習慣を見直すことが大切です。

参考:

・アルコール摂取はいかなる量も健康にとって安全ではない(英文)|世界健康機関(WHO)

・アルコールとがんリスク(英文)|国立がん研究所(米国)

2. お酒が心身に与える5つのメリット

近年は「少量の飲酒でも健康リスクがある」との研究結果が増えていますが、それでもなお、お酒は世界中で親しまれています。

日本では、正月のお屠蘇や神事での御神酒、花見や新年会といった行事など、季節や文化と深く結びついた存在です。

長い歴史の中で、お酒がこれほど広く受け入れられてきたのは、単に嗜好品としてだけでなく、心や体にも良い影響をもたらす面があるからだと考えられます。

そこで本章では、お酒が心身に与える5つの主なメリットについて、具体的に解説します。

2-1 ストレス解消

適量のお酒は、脳内の神経伝達物質であるGABA(ギャバ)やドーパミンの分泌を促進するとされる作用があるとされ、気分転換やストレス解消につながります。

仕事終わりの一杯がホッとするのは、お酒によって神経伝達物質の働きが活発になるからだと考えられるでしょう。

ただし、ストレス解消を目的に飲酒する場合は、飲み過ぎに注意することが重要です。

1人酒をせず、仲間と会話を楽しみながら飲むなど、明るく楽しい雰囲気でお酒を楽しみましょう。

ストレス解消のために飲酒を習慣化すると、アルコール依存症のリスクも高まるため、飲酒量や頻度のコントロールも大切です。

2-2 コミュニケーション促進

アルコールにより神経伝達物質の分泌が促進され、一時的に緊張や人見知りが和らぐとされています。

そのため、緊張しやすい人もリラックスして話せるようになり、相手との距離を自然と縮めやすくなります。

また、普段は抑えている本音や素顔が見られることで、お互いの理解が深まり、信頼関係も築きやすくなるでしょう。

とはいえ、飲み過ぎは禁物です。

健康リスクが高まるだけではなく、泥酔によるトラブルを招く恐れもあるため、節度を守って楽しむことが大切です。

2-3 血行促進

アルコールを摂取すると一時的に血管が拡張し、結果的に血行が良くなるとされています。

ヨーロッパの寒い地域では、18世紀ごろから登山やゴルフの際に、寒さ対策としてスキットルにウイスキーを入れて親しまれており、日本でも冷え性改善を目的に薬用酒が愛用されています。

ただし、長期的な飲酒や大量飲酒は、血管や血行に悪影響を及ぼす恐れがあるため、注意が必要です。

心筋梗塞や脳梗塞など、血行不良による健康リスクを高めないために、適度な量の飲酒を心がけましょう。

2-4 食欲増進

「食前酒」という言葉があるように、食事の前に少量のお酒を飲むと胃酸の分泌が促され、食欲増進が期待できます。

ただし、お酒を飲み過ぎると、アルコールが胃粘膜を傷つける可能性があるため、注意が必要です。

大量のアルコールは胃の運動機能を低下させ、消化不良を引き起こす場合もあるとされます。

滋養強壮や食欲増進を目的に飲酒をする際は、「食前酒」として楽しむことが大切です。

2-5 病気の予防

適量のアルコールは、HDLコレステロール(善玉コレステロール)を増やし、動脈硬化を予防する作用があるとされています。

ただし、飲酒量と飲み方を守った場合に限られます。

飲み過ぎると中性脂肪が増加し、かえって動脈硬化のリスクを高めてしまうため、適量を守ることが重要です。

3. 体に良いと言われているお酒ランキングTOP3

お酒に含まれる成分や飲み方次第では、「体に良い」と言われているお酒があります。

適量であれば、血行促進や抗酸化作用などが期待できますが、飲み過ぎは禁物です。

そこで本章では、栄養成分や過去の研究結果をもとに、比較的「体に良い」と言われるお酒の種類や、適量の目安を紹介します。

3-1 本格焼酎

本格焼酎は、蒸留過程で多くの不純物が取り除かれ、糖質が非常に少ないという特徴があります。

また、プリン体の量も比較的低めとされるため、糖尿病や尿酸値が気になる方にも選ばれやすいお酒と言えるでしょう。

カロリーが気になる方にも適しており、ダイエット中のお酒としても人気があります。

また、アルコール度数が高いため、炭酸やお水で割ることで、少量でも満足感が得られる点もメリットでしょう。

麦焼酎や芋焼酎など、原料ごとに香りや風味の違いを楽しめるのも魅力のひとつです。

なお、厚生労働省では、1日のアルコール摂取量の基準を設けています。

アルコール度数25度の焼酎の場合、1日あたり0.6合(約110ml)が基準とされているため、飲み過ぎないように気をつけましょう。

3-2 ウイスキー

樽で熟成されたウイスキーには、ワインと同等のポリフェノールが含まれている場合があり、動脈硬化の予防や血流改善が期待できます。

また、ウイスキーの香り成分には、ストレス緩和や自律神経を整える効果が期待できることが確認されているため、味だけでなく香りも一緒に楽しめます。

ウイスキーの摂取量は、1日あたりダブル1杯(60ml・アルコール度数43度)が基準とされているため、飲み過ぎには注意して、水や炭酸水で割って飲むなど工夫しましょう。

3-3 赤ワイン

赤ワインに使用される黒ぶどう品種は、タンニンや色素を豊富に含んでいるため、醸造工程を経た赤ワインには、豊富にポリフェノールが含まれています。

かつて、ポリフェノールは渋みの原因とされ、あまり歓迎されていませんでした。

しかし、1990年代に「フレンチ・パラドックス」という現象が発見されたことで、赤ワインの健康効果が注目されるようになりました。

「フレンチ・パラドックス」とは、フランス人が肉類や乳脂肪を多く摂取しているにも関わらず、心疾患の発症率が低いという現象のことを言います。

赤ワインに豊富に含まれるポリフェノールが、善玉コレステロールを増やして、動脈硬化を予防すると言われており、健康維持にも役立つとされています。

ただし、飲み過ぎは肝臓に負担をかけるため、1日1杯(120ml)程度に抑えて飲むように心がけましょう。

4. お酒の飲み過ぎがもたらす健康リスク

お酒は適量であれば、リラックス効果や病気予防として役立つとされていますが、飲み過ぎは体にさまざまな悪影響をもたらします。

日常的な飲酒習慣や大量飲酒は、生活習慣病のリスクを高め、睡眠の質の低下や依存傾向を強めるとされるため、注意が必要です。

そこで本章では、お酒の飲み過ぎによって引き起こされる健康リスクについて、詳しく紹介します。

4-1 生活習慣病を引き起こす可能性がある

過度な飲酒は、肝臓での代謝に負担をかけるだけでなく、高血圧、糖尿病、脂質異常症などのさまざまな生活習慣病の引き金になるとされます。

アルコールは全身の臓器に影響をもたらすため、適量を守り、定期的に休肝日を設けることが大切です。

日常的な飲酒習慣がある方は、減酒や節酒に取り組んで、お酒と上手に付き合いましょう。

4-2 睡眠障害を引き起こす可能性がある

「お酒を飲むとよく眠れる」と感じる方もいますが、アルコールには睡眠の質を低下させる作用があることがわかっています。

寝る前にお酒を飲んだ場合、体の休息や回復を担うノンレム睡眠(深い睡眠)が減少し、途中で目が覚めやすくなるのが特徴です。

また、いびきや睡眠時無呼吸症候群を悪化させる可能性もあるとされています。

結果として、翌朝の疲労感が抜けず、勉強や仕事のパフォーマンスにも悪影響がおよびます。

アルコールが分解されるまでに少なくとも3〜4時間程度かかることを踏まえ、それまでの時間を目安にお酒を控えるようにしましょう。

なお、アルコールの分解能力は体質によって異なるため、飲酒量や飲むタイミングを調整しましょう。

4-3 認知症を引き起こす可能性がある

大量にお酒を飲む人の場合、認知機能の低下や認知症がみられることがわかっています。

アルコールに含まれるエタノールは、脳の神経細胞を傷つけ、記憶力や判断力の低下を招くリスクがあると考えられているため、定期的に休肝日を作ることが重要です。

アルコール性認知症になった場合、感情のコントロールができず、無意識の作り話や見当識障害(自分がいる場所や時間がわからなくなる)といった症状が出始めます。

通常の社会生活が難しくなるため、周りの人のサポートが必要になります。

アルコール性認知症は、高齢者だけでなく、若い人にもリスクがあるとされているため、日頃から飲み過ぎに注意して、意識的に飲み方をコントロールしましょう。

4-4 胎児・乳児に悪影響を及ぼす可能性がある

妊娠中や授乳中の飲酒は、胎児や乳児に深刻な悪影響を及ぼす可能性があるとされます。

妊娠中の飲酒は「胎児性アルコール症候群(FAS)」を引き起こし、発達障害や顔貌の異常などをもたらすリスクがあるため、妊娠がわかった時点で禁酒することが重要です。

また、授乳期のアルコール摂取は、母乳を通じて赤ちゃんにアルコールの影響が及ぶため、発達に支障をきたす可能性が指摘されています。

どうしても授乳期にお酒を飲みたいという場合は、飲酒から2〜3時間以上空けてから授乳を行いましょう。

ただし、時間の目安は体格や体質によって異なるため、心配な方はノンアルコールビールなどで代用するのもおすすめです。

以下の関連記事を参考にして、ノンアルコール飲料の選び方や安全な飲み方をチェックしてみてください。

4-5 アルコール依存症を引き起こす可能性がある

長期間の日常的な飲酒習慣や大量飲酒は、アルコール依存症のリスクを高めると考えられています。

アルコール依存症とは、飲み方(飲む量・飲むタイミング・飲む状況)を自分でコントロールできなくなる病気です。

お酒を飲み続けることで、飲みたいという欲求が抑えられなくなり、アルコールが切れると離脱症状(震え、イライラ、発汗、不眠)など、さまざまな症状が現れます。

また、この不快な症状を抑えるために飲酒するという悪循環に陥るため、「最近、飲酒量が増えた」「仕事終わりにお酒を飲まないと落ち着かない」などと感じる場合は、お酒を控えて、早めに専門の医療機関に相談しましょう。

5. 健康を守りながらお酒を楽しむ5つのポイント

お酒と上手に付き合えば、人とのつながりを深める楽しい時間をもたらしてくれます。

しかし、飲み方を誤ると、生活習慣病やアルコール依存症などのリスクが高まるため、健康を意識してお酒を楽しむことが重要です。

そこで本章では、健康を守りながらお酒を楽しむ5つのポイントを紹介します。

飲酒習慣を見直すきっかけとして、参考にしてください。

5-1 1日の飲酒量の目安を意識する

健康的にお酒を楽しむためには、「1日の純アルコール量」を意識することが大切です。

厚生労働省は「節度ある適度な飲酒量」を定めており、1日あたり純アルコール量は約20gを基準としています。

お酒の種類ごとの純アルコール量20gの目安は、以下のとおりです。

| お酒の種類 | ビール | 日本酒 | ウイスキー・ ブランデー |

焼酎 | ワイン | 酎ハイ |

|---|---|---|---|---|---|---|

| アルコール度数 | 5% | 15% | 43% | 25% | 12% | 7% |

| お酒の量 | ロング缶1本 500ml |

1合 180ml |

ダブル1杯 60ml |

0.6合 100ml |

グラス2杯 200ml |

缶1本 350ml |

女性の場合、男性よりもアルコール分解速度が遅い傾向にあり、臓器障害のリスクが高いとされているため、1/2〜2/3程度の純アルコール量が摂取目安として適当だと厚生労働省より示されています。

なお、この目安は、あくまでも健康リスクが高まるラインを示すものであり、「これ以下なら絶対に安全」という基準ではありません。

体格や体質、飲酒時の体調によってリスクが異なるため、自分に適した飲み方を意識してお酒を楽しみましょう。

参考:アルコール|厚生労働省

5-2 適正飲酒の10か条を意識する

「適正飲酒の10か条」は、公益社団法人アルコール健康医学協会が提唱する、健康的な飲酒の指針です。

【適正飲酒の10か条】

引用元:適正飲酒の10か条(PDF)|公益社団法人アルコール健康医学協会

- 談笑し楽しく飲むのが基本

- 食べながら適量範囲でゆっくりと

- 強い酒 薄めて飲むのがオススメです

- つくろうよ週に2日は休肝日

- やめようよ きりなく長い飲み続け

- 許さない 他人への無理強い・イッキ飲み

- アルコール 薬と一緒は危険です

- 飲まないで妊娠中と授乳期は

- 飲酒後の運動・入浴 要注意

- 肝臓など定期検査を忘れずに

適正飲酒の10か条を意識することで、健康的にお酒を楽しめます。

自分の飲み方を見直すきっかけとして、一度確認してみてください。

5-3 チェイサーをはさむ

お酒を飲む際は、水や炭酸水などのチェイサーをこまめに取り入れましょう。

チェイサーを取り入れることで、アルコールの吸収が穏やかになり、悪酔いや二日酔いを防止する効果が期待できます。

度数の高いお酒を飲む時は、1杯ごとにチェイサーをはさむのが理想です。

お茶やフルーツジュースをチェイサーにすることで、お酒との相性も楽しめるでしょう。

5-4 食事を楽しみながら飲む

空腹のままお酒を飲むと、アルコールが急速に体内に吸収され、血中アルコール濃度が急上昇します。

最悪の場合、急性アルコール中毒で意識を失う可能性もあるため、食事と一緒にお酒を楽しむことが大切です。

お酒を飲む際は、タンパク質やビタミンB群、ビタミンCを多く含む食材を食べることで、肝臓でのアルコール分解をサポートできます。

また、会話も楽しみながら、ゆっくりとお酒の席を楽しみましょう。

5-5 休肝日を取り入れる

日常的にお酒を飲んでいる場合、肝臓が休まらず、アルコールの分解能力が低下するとされています。

体内に入ったアルコールの約90%が肝臓で処理されており、毎日のように飲酒する人の場合、アルコール性肝障害(脂肪肝、肝炎、肝硬変、肝がん)のリスクが高まるため、注意が必要です。

健康的にお酒を楽しむために、週に2〜3日の休肝日を設けて、肝臓を休める習慣を作りましょう。

以下の関連記事では、休肝日の過ごし方や注意点を詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

6.【Q&A】お酒と健康に関するよくある質問

お酒に関する情報は多く「〇〇すると酔いにくい」「このお酒は太らない」など、さまざまな噂が飛び交っています。

中には、科学的な根拠が乏しい情報もあるため、正しい知識を持つことが大切です。

そこで本章では、飲酒と健康に関するよくある質問をQ&A形式で解説します。

普段の飲み方を見直し、より健康的にお酒と付き合うための参考としてください。

お酒は鍛えれば強くなる?

お酒の席では、「鍛えればお酒に強くなる」「飲んでいるうちに酔わなくなった」と感じる人もいますが、実際には、アルコール分解能力は遺伝的な要素が大きく、どんなに鍛えても、お酒に強くなることはありません。

繰り返し飲むことで、酔いに慣れることはありますが、体がアルコールの影響を受けにくくなるわけではなく、むしろ肝臓への負担が蓄積している状態です。

無理に飲み続けると、生活習慣病やアルコール依存症のリスクが高まるため、自分の適量を知ることが重要です。

「ちゃんぽん」は悪酔いしやすい?

「ビールとワインを混ぜると悪酔いする」といった話を耳にしますが、実際には、混ぜること自体が悪酔いの原因ではありません。

問題なのは、飲む量とスピードです。

異なる種類のお酒を飲むと、味の変化でペースが上がりやすく、結果的にアルコール摂取量が増えるため、酔いがまわりやすくなります。

チェイサーをはさみつつ、食事と会話を楽しみながら、ゆっくりお酒を楽しみましょう。

蒸留酒は太らないって本当?

蒸留酒(焼酎・ウイスキー・ウォッカなど)は、糖質をほとんど含まないため、ビールやカクテルと比べると太りにくいとされています。

ただし、アルコール自体にカロリーがあるため、どんなに糖質がゼロでも、飲み過ぎれば中性脂肪の蓄積につながります。

また、甘いジュースやシロップで割ると糖質を摂り過ぎる可能性があるため、水や無糖の炭酸水で割るのがおすすめです。

安価なお酒は酔いやすいって本当?

製造過程や品質管理が十分でない粗悪品には、メタノールなどの不純物が混入する恐れがあります。

メタノールを大量摂取すると、頭痛や吐き気、めまいなどの中毒症状が引き起こされるため、飲み過ぎには注意が必要です。

質の良いお酒は不純物が少なく、作り方も丁寧なため、その分値段も高めですが、酔うために飲むのではなく、楽しむために飲むことを忘れずに、上手にお酒と付き合いましょう。

お酒は花粉症を悪化させるって本当?

お酒は花粉症の症状を悪化させる可能性があります。

これは、アルコールの影響により血管が拡張し、鼻詰まりや充血が強く出やすくなるためです。

さらに、ビールやワインにはヒスタミンが含まれており、アレルギー反応を助長する場合があります。

花粉症シーズンは飲酒量を控えめにし、蒸留酒など、比較的ヒスタミンの少ないお酒を選ぶと良いでしょう。

以下の関連記事では、お酒と花粉症の関係や、花粉症持ちの方のお酒の楽しみ方について詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

7. まとめ|上手な飲み方を意識してお酒を楽しもう

本記事では、お酒がもたらす心身へのメリットや「体に良い」と言われるお酒、健康を意識した上手な飲み方や、お酒と健康に関するよくある質問をQ&A形式で解説しました。

お酒はリラックス効果やコミュニケーション促進など、上手に付き合えば心身に良い影響を与える可能性があります。

しかし、飲み過ぎは生活習慣病やアルコール依存症などのリスクを高めるとされているため、適量を意識してお酒を楽しむことが大切です。

厚生労働省が公示している純アルコール20gの目安を参考に、自分の体質も考慮しながら、飲酒量や飲酒頻度をコントロールしましょう。

毎日の飲酒習慣がある方は、健康的に長くお酒を楽しめるように、週に2〜3日程度の休肝日を取り入れることも重要です。

節度を守り、上手にお酒と付き合いましょう。