アルコールは筋肉を分解する?筋トレ後の飲酒を楽しむための3つの対策|飲酒とトレーニングの関係

筋力トレーニング(筋トレ)を頑張った日の「一杯のお酒」は格別ですが、アルコールの摂取は筋肉の成長に悪影響を与える可能性があります。

アルコールは、筋肉をつくるために必要なホルモンや代謝に影響を及ぼすことが報告されており、摂取の仕方によってはトレーニングの効果を下げてしまう恐れがあります。

一方で、正しい知識を持ってお酒と向き合えば、筋肉の分解(いわゆる「筋分解」)を最小限に抑えつつ、筋トレと飲酒を両立させることも可能です。

本記事では、アルコールが筋肉に与える影響や筋分解のメカニズムを科学的に解説しつつ、筋トレ後でも安心してお酒を楽しむための具体的な対策を紹介します。

筋トレ後、筋肉を減らしたくない方や、健康的にお酒を楽しみたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次 / この記事でわかること

1. 筋トレ後の飲酒は筋肉を分解する?アルコールが筋肉に与える影響

結論、アルコールは筋分解を促進する可能性が高いので、筋トレを優先するのであれば、お酒を飲まない方がよいでしょう。

筋トレを終えた後の体は、一見するとリラックスした状態ですが、体内では筋肉修復のための動きが進んでいます。

しかし、そのタイミングでアルコールを摂取すると、筋肉の回復や成長に必要な働きが阻害される恐れがあります。

本章では、筋トレ直後の体の状態や、アルコールがどのように筋肉へ影響を与えるのかを順を追って見ていきましょう。

1-1 筋トレ後の体内では何が起きている?

筋トレを行うと、筋線維が微細な損傷を受け、それを修復する過程で筋肉が成長します。

この修復にはたんぱく質の合成やホルモンの分泌が関わっており、特にテストステロンや成長ホルモンが筋肉の回復と成長を支えています。

筋トレ直後は、筋合成(たんぱく質などを活用して筋肉を作り出す過程)がもっとも高まるとされ、プロテイン摂取時の「ゴールデンタイム」と呼ばれる時間帯です。

このときに十分な栄養と休息を取ることが筋肥大には重要ですが、アルコールを摂取すると、代謝やホルモン分泌が乱れ、筋肉の修復が遅れる可能性があるとされています。

1-2 アルコールによって起こる「筋分解」のメカニズム

アルコールを摂取すると、肝臓ではアルコールの分解が最優先で行われます。

これは、アルコールの代謝過程で発生する「アセトアルデヒド」が有害な物質であり、体ができるだけ早く処理しようとするためです。

その際、筋肉修復に必要なたんぱく質(アミノ酸)や水分が消費されてしまうため、筋合成に必要な材料が不足している可能性が高くなります。

また、アルコールはストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を促進し、筋分解を進める作用があるとされているため、結果的に筋トレ後の飲酒は回復を遅らせるだけでなく、筋肉量の減少につながるリスクも生じます。

1-3 飲酒が筋合成を妨げる3つの理由

筋トレ後にアルコールを摂取すると、テストステロンの分泌量が低下するとされています。

テストステロンは筋肥大の重要な役割を担っているため、この低下が筋肉の成長を抑えてしまうことが考えられます。

さらに、アルコールはストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を促す作用もあるとされているため、体は筋分解が進みやすい状態です。

加えて、筋合成を司る経路の1つである「mTOR(エムトア)経路」は、アルコールの摂取によってその働きが抑制されるという研究も報告されています。

これら3つの作用が同時に絡み合うことで、筋トレ後の筋肉成長が妨げられ、筋肥大の効率が低下する可能性が高いとされています。

参考:Dysregulation of skeletal muscle protein metabolism by alcohol(英文)|National Library of Medicine

1-4 【研究事例】筋トレ直後のアルコール摂取が筋合成を抑制する

筋トレ直後のアルコール摂取が筋合成を抑制する研究事例を紹介します。

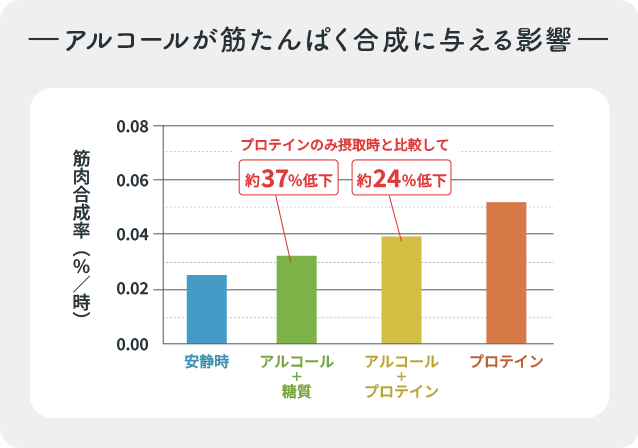

オーストラリアのRMIT大学で行われた研究では、8人の健常な男性(平均年齢21.4歳)を対象に、筋トレ後の飲酒が筋合成に与える影響を検証しました。

被験者はトレーニング後に、以下の3パターンで栄養摂取を行い、筋合成率を比較しました。

- ①プロテインのみ

- ②アルコール+プロテイン

- ③アルコール+糖質

その結果、プロテインのみを摂取した場合より、「アルコール+プロテイン」では筋合成が約24%、「アルコール+糖質」では約37%も低下することが確認されました。

この差は、筋合成を促す「mTOR(エムトア)経路」の働きが、アルコール摂取によって抑制されることが主な要因とされています。

mTOR(エムトア)は筋肉の成長スイッチとも呼ばれ、たんぱく質摂取や筋トレ刺激で活性化しますが、アルコールがその作用を阻害してしまうのです。

また、研究者はアルコールの影響は男性のほうが強く現れやすいと指摘しており、女性も含め、過度な飲酒は筋合成を阻害する恐れがあると結論づけています。

2. アルコールが筋分解を促進する要因は「ホルモンバランス」

筋合成と分解には、複数のホルモンが深く関わっています。

中でも以下の3つは、筋肉量の維持と発達に大きな影響を与えるホルモンです。

- テストステロン

- コルチゾール

- 成長ホルモン

アルコールを摂取すると、これらのホルモンバランスが乱れ、筋肉がつきにくくなったり、筋分解を促進する可能性があります。

本章では、3つのホルモンごとにアルコールによる影響を見ていきましょう。

2-1 アルコールによるテストステロンへの影響

テストステロンは、筋肉を成長させるうえで最も重要なホルモンの1つです。

テストステロンは筋肉内のたんぱく質の合成を促し、筋肉量の増加や回復をサポートしています。

しかし、アルコールを摂取すると、「テストステロンの分泌量が低下する」と報告されています。

飲酒量が多いほどその傾向は強まり、慢性的にアルコールを摂取している場合、筋肥大の妨げになる恐れが高いでしょう。

一時的な飲酒であっても、筋トレ直後や回復期におけるテストステロン低下は、トレーニング効果を弱める要因になります。

2-2 アルコールによるコルチゾールへの影響と筋分解

コルチゾールは「ストレスホルモン」と呼ばれるホルモンで、体内のストレス反応をコントロールする役割を持っています。

適切な量であれば、代謝を調整し、体の恒常性(一定の状態を保つこと)を維持するうえで欠かせない存在です。

ただし、アルコールを摂取するとコルチゾールの分泌が増加し、筋分解を促進する方向に作用することが知られています。

筋肉内のたんぱく質がエネルギー源として利用されやすくなり、筋肉量が減少するリスクが高まるのです。

特に、睡眠不足や栄養不足の状態で飲酒をすると、コルチゾールの分泌がさらに活発になり、筋分解が進みやすくなる可能性があります。

2-3 成長ホルモンや睡眠の質への影響

筋トレにおいて成長ホルモンは、筋肉の修復や再生を促す働きを持ちます。

筋トレで傷ついた筋線維を再生し、筋肥大を促進するうえで欠かせない存在といえるでしょう。

しかし、アルコールを摂取すると、この成長ホルモンの分泌量が減少する傾向があります。

その主な理由は、アルコールが睡眠の質を低下させるためです。

アルコールを飲むと寝つきが良くなるように感じますが、深い睡眠であるノンレム睡眠の時間が短くなり、夜中に何度も目が覚めやすくなります。

その結果、成長ホルモンが十分に分泌されず、筋肉の修復や回復が遅れる恐れがあります。

参考:Sleep, Sleepiness, and Alcohol Use(英文)|National Library of Medicine

3. 筋トレ後に飲酒する3つのリスク

筋トレを終えた後の体は、エネルギーや水分を消耗し、回復のために多くの栄養素を必要としています。

その状態でアルコールを摂取すると、体内の水分バランスや代謝が崩れ、筋肉の回復を妨げる恐れがあります。

特に脱水症状や肝臓への負担、睡眠の質の低下は、筋トレの効果を弱める主な要因です。

本章では、筋トレ後の飲酒が体に与えるリスクを3つの側面から見ていきましょう。

3-1 アルコールの利尿作用による脱水症状

アルコールには利尿作用があり、体内の水分を排出しやすくする働きがあります。

その結果、体内の水分量が減少し、血流が滞ることで筋肉への栄養供給が不十分になることがあります。

筋トレ後は汗によってすでに多くの水分が失われているため、飲酒による脱水がさらに深刻化しやすい状態です。

特にビールなどのアルコール度数が極端に高くないお酒は、飲みやすい反面、利尿作用が強く、体から水分が急速に抜けてしまうことが知られています。

脱水が進むと、体のだるさや集中力の低下、筋肉の痙攣(けいれん)などを引き起こすことがあり、筋トレの継続にも支障をきたします。

筋肉の修復を促すためにも、飲酒前後には十分な水分補給を意識することが大切です。

3-2 肝臓の負担と筋肉の回復の遅れ

アルコールを摂取すると、肝臓はアルコールの分解を最優先に行います。

このとき、筋肉の修復やエネルギー代謝を助ける働きが後回しになり、筋肉の回復が遅れる原因となるのです。

肝臓では、アルコールがアセトアルデヒドという有害物質に変化し、その後、酢酸を経て二酸化炭素と水に分解されます。

この一連の過程で大量のエネルギーと酸素が使われるため、筋肉修復に必要な栄養素の供給が滞ると考えられています。

さらに、アルコールの代謝過程では活性酸素が発生し、細胞を酸化させて疲労を蓄積させる可能性もあります。

筋トレ後に飲酒をすると、筋肉痛が長引いたり、次のトレーニングまでの回復時間が延びたりする場合もあるでしょう。

3-3 睡眠の質が下がる

筋トレによって傷ついた筋肉を修復するためには、良質な睡眠が欠かせません。

しかし、アルコールを摂取すると睡眠のリズムが乱れ、成長ホルモンの分泌が抑えられることが知られています。

アルコールには入眠を早める効果がある一方で、深い睡眠(ノンレム睡眠)の時間を減少させ、夜中に何度も目が覚めやすくなる作用があります。

これにより、疲労回復や筋肉修復のために重要なホルモンが十分に分泌されなくなるのです。

睡眠の質が下がると、翌日の集中力やトレーニングパフォーマンスにも影響します。

また、慢性的な睡眠不足はテストステロンの分泌低下を招き、筋肉の維持そのものが難しくなる恐れもあります。

4. 筋トレ後でもお酒を楽しみたい!飲み方の工夫とおすすめのタイミング

筋トレ後の一杯のお酒を完全に我慢するのは、ストレスにつながり、かえって筋トレの継続を難しくしてしまうことが考えられます。

本来、筋トレの効果を最優先する場合は、アルコールを控えるのがベストな選択でしょう。

しかし、飲み方を工夫することで、筋肉への悪影響を最小限に抑えながらお酒を楽しむことは十分可能です。

本章では、飲酒のタイミングやお酒の種類、水分補給など、筋トレと飲酒を両立するための実践的なポイントを紹介します。

4-1 筋トレ直後はNG!最低でも1~2時間は空ける

筋トレ直後は、体が筋肉の修復を最優先にしている「回復モード」に入っています。

このタイミングでアルコールを摂取すると、筋合成を妨げるだけでなく、脱水や疲労を蓄積させる恐れがあります。

特に、筋トレ直後の数時間は「ゴールデンタイム」と呼ばれ、筋合成がもっとも活発になる時間帯です。

この時間帯にお酒を飲むと、アルコールの代謝が優先され、筋肉の修復に必要なたんぱく質や栄養素が十分に活用されなくなる可能性があります。

どうしてもお酒を飲みたい場合は、筋トレ直後にプロテインや食事で栄養を補給しておき、1〜2時間程度時間を空けてから飲むようにしましょう。

体内の代謝がある程度落ち着いた状態であれば、筋肉への影響を軽減できると考えられます。

4-2 お酒を飲むなら蒸留酒を選ぶ|糖質とカロリーを抑える

お酒の種類によって、体への影響は大きく異なります。

筋トレを継続している人には、糖質の少ない蒸留酒を選ぶことがおすすめです。

蒸留酒には、焼酎・ウイスキー・ウォッカ・ジンなどがあります。

これらは糖質をほとんど含まず、ビールや日本酒、ワインなどの醸造酒に比べてカロリーを抑えやすいのが特徴です(糖質は1gあたり約4キロカロリー)。

また、炭酸水や水で割ることでアルコール濃度を下げ、肝臓への負担を軽減できます。

一方で、甘いカクテルやジュースで割ったお酒は糖質が多く含まれ、血糖値の急上昇を招くため避けた方がよいでしょう。

飲酒時のカロリー摂取を抑えたい場合は、「ハイボール」や「焼酎の水割り」などを選ぶと安心です。

ちなみに、アルコール自体にも1gあたり7.1キロカロリーが含まれているため、糖質が少ないお酒を選んでも、摂取カロリーが増える傾向があります。

4-3 水分補給とたんぱく質の摂取を忘れない

筋トレ後にお酒を飲むときは、水分補給とたんぱく質摂取を意識することが大切です。

アルコールには利尿作用があるため、体内の水分が失われやすくなります。

その結果、筋肉への栄養補給が滞り、回復が遅れる可能性があるのです。

飲酒中は「チェイサー(水)」をこまめに摂るようにし、体内の水分バランスを保つようにしましょう。

また、たんぱく質を含む食事(鶏肉・魚・豆腐など)を一緒に摂ることで、アルコール分解に使われる栄養素を補えます。

飲酒前にたんぱく質の摂取を目的としてプロテインを摂る場合は、飲酒予定の2〜3時間前がおすすめです。

筋肉修復に必要なたんぱく質を事前に補給しておくことで、アルコールの影響をやわらげることが期待できます。

4-4 週単位で「飲酒日」と「トレーニング日」を分ける

筋トレとお酒を長期的に両立させるには、週単位で「飲む日」と「トレーニング日」を分けるスケジュール管理が効果的です。

筋トレを行った日は筋肉の修復にエネルギーを使うため、「アルコールを控える日(休肝日)」とするのが理想です。

その代わり、トレーニングをしない日にお酒を楽しむ、いわゆる「チートデイ」を設定することで、精神的なリフレッシュも図れます。

週3〜4回の筋トレを継続している場合、残りの日を飲酒可能な日に割り当てるとバランスが取りやすいでしょう。

この習慣を守るだけでも、筋分解のリスクを大幅に減らせます。

5. 筋分解を防ぐための今日からできる3つの対策

筋トレとお酒をうまく両立させるには、「飲まない努力」よりも「影響を最小限に抑える工夫」が大切です。

アルコールが筋合成を妨げるメカニズムを理解したうえで、体内環境を整える行動を意識することで、筋分解を抑制できるでしょう。

ここでは、今日から実践できる3つの具体的な対策を紹介します。

5-1 飲酒前後で水とプロテインを摂る

繰り返しになりますが、アルコールには利尿作用があり、体内の水分を排出してしまう作用があります。

そのため、飲酒前、飲酒中、飲酒後は水分を意識的に摂取し、脱水を防ぐことが大切です。

水を飲むことで血中アルコール濃度の上昇を抑え、肝臓への負担を軽減できるとされています。

また、アルコールの分解にはたんぱく質が使われるため、飲酒前か後にプロテインを摂取するのがおすすめです。

たんぱく質が十分に体内にある状態であれば、アルコール代謝による栄養消費をカバーでき、筋分解を防ぎやすくなります。

5-2 空腹でお酒を飲まない|食事で肝臓負担を減らす

空腹時の飲酒は、アルコールの吸収を早め、血中アルコール濃度を急上昇させる原因となります。

この状態では肝臓に過剰な負担がかかり、アルコール分解に集中するあまり、筋肉修復やエネルギー代謝が後回しになってしまうのです。

飲む前には、消化のよいたんぱく質や食物繊維を含む軽めの食事を摂るようにしましょう。

たとえば、豆腐やゆで卵、枝豆などのたんぱく質源は肝臓の働きをサポートし、アルコール代謝を助けます。

また、脂っこい料理を避けることで、肝臓への負担をさらに減らせます。

体内に少しでも栄養がある状態でお酒を飲むことで、アルコールの吸収スピードが緩やかになり、筋肉への悪影響を和らげられるでしょう。

5-3 チートデイを設定してストレスをコントロールする

お酒を完全に我慢する生活は、かえってストレスをためてしまったり、筋トレの継続を邪魔してしまうことがあります。

ストレスが溜まると、コルチゾールの分泌が活発になり、飲酒とはまた別の理由で筋分解が進むリスクが高まります。

そのため、「飲まない日」と「飲んでよい日」をあらかじめ決めておくことが、継続的なボディメイク・筋トレには有効だといえるでしょう。

週に1回の「チートデイ(ご褒美日)」を設定し、その日に好きなお酒を楽しむようにすると、心のバランスを保ちながら筋肉の維持も目指せます。

この方法は、ダイエットや減量中にも役立つアプローチです。

ただし、飲む量は適量(ビールなら中瓶1本程度、ワインならグラス1杯程度)に抑えることを心がけましょう。

ストレスをうまくコントロールし、心身のバランスを取ることが、筋トレ継続と健康管理の最適解です。

参考:Acute response of human muscle protein to catabolic hormones.(英文)|National Library of Medicine

6. まとめ|お酒と筋トレは「正しい知識」で両立できる

筋トレ後の飲酒は、筋合成を妨げたり、分解を促したりする要因になると報告されています。

特に、アルコールがホルモンバランスや睡眠、代謝に与える影響は無視できません。

しかし、飲み方やタイミングを工夫すれば、筋肉へのダメージを最小限に抑えることは可能です。

ポイントは、「飲む前に水とたんぱく質を摂る」「空腹でお酒を飲まない」「チートデイを設ける」という3つの戦略です。

お酒を完全に断つのではなく、筋肉の回復を優先しながら上手に向き合うことが、長く筋トレを続けるコツといえるでしょう。

正しい知識と習慣を身につければ、筋トレとお酒はきっと両立できます。