【飲酒と睡眠の関係】アルコールが睡眠に及ぼす影響・寝酒がNGとされる理由を解説

お酒を飲むと「寝つきが良くなる」と感じる方は多いかもしれません。

調査結果では、成人男性の48.3%、女性18.3%が週に1回以上「寝酒」をしており、睡眠手段としてアルコールを用いる方が一定数いることが分かっています。

参考:飲酒と睡眠との関連に関する文献レビュー(PDF)|愛媛大学大学院医学系研究科

しかし、睡眠前の飲酒は深い眠りが妨げられたり、夜中に目が覚めやすくなったりするため、結果的に心身の疲労が回復しにくくなります。

こうした睡眠の乱れは、生活習慣病やメンタル不調のリスクを高める可能性もあるため、飲み方には注意が必要です。

そこで本記事では、睡眠前の飲酒が健康に及ぼす影響や特に注意が必要な人の特徴、質の良い眠りを守るための飲酒ポイントを詳しく解説します。

目次 / この記事でわかること

1. 睡眠前の飲酒がNGとされる理由

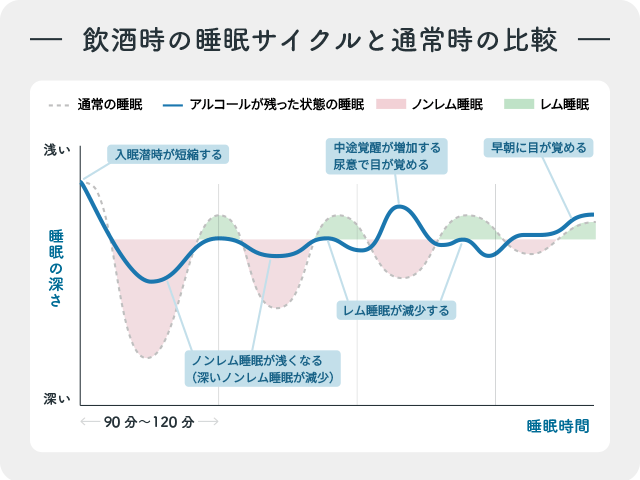

アルコールは一時的に寝つきを良くする作用がありますが、睡眠の質を低下させると考えられています。

【大量のアルコールを摂取した場合】

睡眠の前半ではノンレム睡眠(深い睡眠)が増加し寝つきが良くなりますが、睡眠の後半に交感神経が活発になり、目が覚めやすくなるとされています。体質によっては少量摂取でも睡眠リズムに乱れが生じる場合があります。

【少量のアルコールを摂取した場合】

少量の場合は、かえって寝つきが悪くなったり、睡眠時間が長くなる傾向がみられます。

睡眠前の飲酒は、前半はぐっすり眠れるかもしれませんが、全体的にみると決して良い睡眠とは言えません。

睡眠の質が低下した場合、日中の眠気や集中力の低下、気分の落ち込みといった不調を引き起こしやすくなると言われており、重度の場合では、生活習慣病や抑うつなどのリスクも上がると考えられています。

とにかく眠ればお酒が抜けるような感覚(イメージ)に陥ることがありますが、実際はアルコールは抜けていない場合が多いでしょう。

二日酔いも引き起こしやすく、頭痛やだるさ、胸焼けなどの症状が現れ、1日以上不快な症状を引きずることもあります。

また、アルコールが体内に残っている状態で運転をすると、飲酒運転に該当する可能性があるため注意が必要です。

交通事故のリスクも上がるため、睡眠前の飲酒はなるべく控えるようにしましょう。

関連記事:

『飲酒前・中・後の二日酔い防止対策を紹介|翌日の適切な対処法やNG行為も解説』

『酒鬱(さけうつ)とは?|お酒が心身に与える悪影響・うつとの相関性・対策を解説』

2. アルコールが睡眠に与える3つの悪影響

睡眠前の飲酒は多少寝つきを良くするものの、睡眠後半に覚醒しやすくなるため、睡眠の質を下げると言われています。

ほかにも、アルコール耐性がついて飲酒量が増えたり、脱水症状のリスクが上がるといった悪影響があるため、アルコールが健康に及ぼす影響を正しく理解することが大切です。

そこで本章では、アルコールが睡眠の質にどれだけの悪影響を及ぼすのか解説します。

2-1 眠りが浅くなる

睡眠時、通常はレム睡眠(浅い睡眠)からノンレム睡眠(深い睡眠)に移行します。

しかし、睡眠前に飲酒をした場合、アルコールの分解過程で生成されたアセトアルデヒド(二日酔いなどの原因になる毒性物質)の影響で、レム睡眠(浅い睡眠)が抑えられます。

入眠直後からノンレム睡眠(深い睡眠)に移行するため、睡眠の後半に必要なノンレム睡眠が減少し、途中で目を覚ましやすくなります。

睡眠サイクルが崩れると、日中に強い眠気を感じ、時には長時間の昼寝をしてしまうこともあるでしょう。

結果として夜に眠れなくなる悪循環に陥る可能性があるため、睡眠前の飲酒はおすすめできません。

2-2 飲酒量が増えやすくなる

寝つきを良くするための飲酒習慣がある場合、アルコール耐性がつくため、より多くのアルコールが必要になります。

飲酒量が増えると日中のイライラや急な不安を感じやすくなり、アルコール依存症のリスクも上がるため注意が必要です。

アルコール依存症はゆっくり進行する病気であり、気づきにくいと言われています。

重症化すると本人の意思ではお酒の飲み方をコントロールできなくなるため、「お酒がやめられない」と感じたら、早めに医療機関や保健所に相談しましょう。

以下の関連記事では、アルコール依存症の症状や予防法について詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。

2-3 脱水症状のリスクがある

アルコールには利尿作用があるため、夜に尿意で目覚めやすくなったり、脱水症状を引き起こしやすくする特徴があります。

特にビールは利尿作用が強く、イメージとしては「10本のビールを飲むと、11本分の水分が体から排出される」と言われています。

さらに夏場は脱水症状に加え、熱中症のリスクもあるため、睡眠前はアルコールではなく、水やノンカフェインのお茶などを飲むのがおすすめです。

以下の関連記事では、お酒と熱中症の関係や、上手なお酒の飲み方について紹介しています。あわせて参考にしてください。

3. 睡眠前の飲酒の影響を受けやすい人の特徴

アルコールは誰にとっても睡眠の質を低下させる要因ですが、体質や既往歴次第では、影響を受けやすい人がいます。

飲み方や飲酒量が適切でない場合、重度の睡眠障害や事故につながる危険もあるため、正しい知識を持つことが大切です。

そこで本章では、睡眠前の飲酒による影響を受けやすい人の特徴を3つ紹介します。

3-1 睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断された方

アルコールには筋肉を緩める作用があり、気道が塞がりやすくなるため、無呼吸症状を悪化させる可能性があります。

さらに、無呼吸後の覚醒反応が遅れることで、呼吸停止の時間が長引き、少量の飲酒でも無呼吸状態の回数が増えるとされています。

睡眠時無呼吸症候群と診断された方は、睡眠前の飲酒を控えることが推奨されており、症状の悪化を防ぐためにも日常的に意識することが大切です。

日本では、トラックやバスなどの事故が睡眠時無呼吸症候群と関連があると判断された事例が多く、海外の研究では睡眠時無呼吸症候群を持つドライバーは、自動車事故を起こすリスクが2.5倍に上昇すると報告されています。

3-2 高齢者

高齢者は加齢によって睡眠の質が低下しやすく、深い眠りが減少する傾向があります。

その状態で飲酒が加わると、さらに眠りが浅くなり、夜中に目が覚めやすくなるなどの睡眠障害を引き起こす可能性があります。

また、アルコールの代謝能力も比較的低下しているため、体内に残りやすく、翌日のふらつきや転倒リスクを高める点も注意すべきポイントです。

健康維持のためにも、高齢者は寝酒を避け、質の高い睡眠を確保するよう心がけましょう。

3-3 睡眠薬を服用している方

睡眠薬を服用している方がアルコールを摂取すると、薬と酒の相互作用によって効果が強まりすぎたり、副作用が出やすくなったりする危険があります。

過度な眠気や呼吸抑制、記憶障害などのリスクも高まるため、睡眠の質どころか健康そのものに悪影響を及ぼしかねません。

また、ふらつきや異常行動などにより、怪我のリスクも高まります。

心身ともに健康でいるためには、睡眠薬と飲酒を同時に行わないことが基本であり、医師の指導に従うことが重要です。

4. 睡眠の質が低下しているサイン

睡眠の質が低下している場合、以下のような変化が現れます。

【睡眠の質が低下しているサイン】

- いびきをかく

- 呼吸が止まる

- 寝言が多くなった

- 寝ている時に怒鳴る

- 眠りが浅い

- 途中で目が覚めて眠れない など

上記は睡眠障害のサインと言われており、眠れなくて悩んでいる場合は、お酒に頼らずに睡眠専門の医師に相談することが推奨されています。

市販の睡眠改善薬もありますが、アレルギー反応を抑えるヒスタミン薬の副作用を利用して眠気を誘発する薬であり、一時的な不眠症を想定しているため、長期の服用には不向きとされています。

根本的な解決にはならないため、慢性的な不眠の場合は早めに専門医に相談しましょう。

5. 睡眠の質を上げるための5つの飲酒ポイント

お酒はストレス解消やリラックス効果をもたらす一方で、睡眠の質を下げると言われ、翌日のパフォーマンス低下につながります。

睡眠前の飲酒が習慣化した場合、睡眠サイクルが乱れ、心身ともに大きな負担がかかるため、飲酒と上手に付き合いながら快適な睡眠をとるように心がけましょう。

そこで本章では、睡眠の質を上げるための5つの飲酒ポイントを紹介します。

5-1 お酒を飲む場合は就寝3〜4時間前まで

就寝直前に飲酒するとアルコール代謝が追いつかず、アセトアルデヒドの影響で睡眠後半に目が覚めやすくなります。

さらに利尿作用により夜中にトイレへ行く回数が増え、十分な睡眠時間を確保できません。

そのため、お酒を飲む場合は、就寝の3〜4時間前までに終わらせるのが理想です。

飲酒後3〜4時間開けることで、アセトアルデヒドが分解・排出されてから眠りにつけるため、熟睡感を得やすくなり、翌日の目覚めもスッキリするでしょう。

5-2 適量を心がける

アルコールは少量であれば、ストレス解消やリラックス効果をもたらすと言われていますが、飲みすぎるとアルコール代謝が追いつかず、眠りが浅くなってしまいます。

また、睡眠だけではなく生活習慣病やアルコール依存症などのリスクを高めるため注意が必要です。

適量の目安は個人差がありますが、厚生労働省の指標では、純アルコール量20g程度が標準とされています。

| ビール 5% |

日本酒 | ウイスキー | 焼酎 25度 |

ワイン | 酎ハイ 7% |

|---|---|---|---|---|---|

| 500ml (ロング缶1本) |

180ml (1合) |

60ml (ダブル1杯) |

100ml (グラス1/2杯) |

200ml (グラス2杯) |

350ml (缶1本) |

上記の目安を超える場合は睡眠の質を下げやすく、二日酔いにもつながるため、自分に合った適量を知り、飲みすぎない習慣をつくることが大切です。

5-3 ビタミン・ミネラルが豊富なおつまみを選ぶ

アルコールは体内で分解される過程でビタミンやミネラルを消耗するため、栄養素が不足するとアルコール代謝のスピードが遅くなります。

特にビタミンB群、ビタミンC、ナイアシンは、アルコール代謝で消費されるため、おつまみなど、晩酌のお供として補給することを心がけましょう。

| ビタミンB群 | ビタミンC | ナイアシン |

|---|---|---|

| 豚肉、レバー、うなぎ、マグロ、サバ、卵、乳製品、納豆、豆腐、玄米、きのこ、バナナ、パプリカなど | パプリカ、ブロッコリー、じゃがいも、さつまいも、いちご、キウイ、柑橘系の果物など | カツオ、マグロ、たらこ、鶏胸肉、ささみ、レバー、きのこ、玄米など |

低脂質でタンパク質が多いお肉や、赤身魚や青魚、豆類や乳製品を選ぶことで、体内でのアルコール代謝がサポートされます。

揚げ物や塩分の多いおつまみは胃腸に負担をかけ、睡眠の質を下げる原因となるため、できるだけ控えることがおすすめです。

5-4 ノンアルコールやハーブティーで代替

睡眠前の飲酒の代わりにノンアルコール飲料やハーブティーを取り入れることで、アルコールによる睡眠への悪影響を避けながらリラックス効果を得られます。

最近はビールやワインの風味を再現したノンアル飲料も多く、満足感を得やすいため、寝酒習慣を減らしたい人に有効です。

また、カモミールやレモンバーム、ラベンダーなどのハーブティーは、覚醒効果があるカフェインが含まれず、自律神経を整え心を落ち着かせる作用が期待できるため、入眠前にぴったりの飲み物です。

温かい飲み物をゆっくり味わうことで、自然とリラックスでき、寝つきも良くなる可能性があるため、アルコールに頼らずに済むでしょう。

5-5 飲酒後にうたた寝をしない

飲酒直後は血中アルコール濃度が高いため、ソファなどでうたた寝をしてしまうと浅い眠りにとどまりやすく、結果的に熟睡感を得にくくなります。

さらに、眠気に任せてそのまま寝落ちすると、夜中に目が覚めて再び眠りにくくなるケースも少なくありません。

飲酒後のうたた寝を防ぐためにも、お酒の量を控え、あわせて水分や食事をとることが大切です。

それでもうたた寝をしてしまう場合は、家事や趣味など「やるべきこと」を行うようにして、うたた寝をする時間をなくしましょう。

6. まとめ|睡眠前の飲酒はNG!適正飲酒を心がけよう

本記事では、寝る前の飲酒が睡眠に及ぼす影響や、睡眠の質が低下しているサイン、寝酒の影響を受けやすい人の特徴、お酒を楽しむための5つのポイントについて紹介しました。

睡眠前の飲酒は、一時的に眠りを誘う効果がある一方で、深い眠りを妨げ、翌日の集中力低下や体調不良を引き起こす原因になります。

睡眠の質を守るために就寝直前の飲酒を避け、適正飲酒を心がけることが大切です。

アルコールとうまく付き合うことで、健康を維持しながらストレス解消や円滑なコミュニケーションの手段として楽しむことができます。

質の高い睡眠と健康的な生活のために、日々の飲酒習慣を見直すきっかけにしてみましょう。