【注意】お酒(アルコール)は熱中症リスクを高める?夏バテ対策と適切な飲酒のポイント

夏の暑い季節に飲むお酒は格段に美味しく感じますが、飲み方次第では、体に大きな負担をかけてしまいます。

熱中症や夏バテ、急性アルコール中毒や飲酒運転など、夏場は飲酒に関連したトラブルも少なくありません。

そこで本記事では、お酒(アルコール)と熱中症の関係や夏特有の飲酒トラブル、健康的にお酒を楽しむための適正飲酒や夏バテ対策のポイントについて詳しく紹介します。

目次 / この記事でわかること

1. 夏場の飲酒は熱中症に注意|その理由とは?

夏はビールや冷酒が美味しい季節ですが、アルコールは体内の水分バランスや体温調節機能に影響を与えるため、熱中症のリスクを高めるとされています。

熱中症の症状を「酔い」と勘違いしやすく、気づかないうちに症状が悪化する可能性もあるため、飲み方には注意が必要です。

そこで本章では、夏場の飲酒と熱中症の関係について正しく理解するために、アルコールが体に及ぼす3つの影響について解説します。

1-1 アルコールによる脱水・利尿作用

アルコールには利尿作用があり、体内の水分を失いやすくするため、脱水症状や熱中症のリスクを高めるとされています。

これはお酒に含まれるエタノールが、水分の出入りをコントロールするホルモン(抗利尿ホルモン)の働きを抑えることで、腎臓からの水分排出を促し、尿として排出されると考えられています。

特にビールは利尿作用が強いとされており、イメージとしては10本のビールを飲むと、11本分の水分が体から失われると言われています。

ビールに限らずですが、お酒の飲み方や飲酒量には注意が必要です。

1-2 アルコールによる体温調節機能の低下

お酒を飲むと血管が拡張するため、一時的に体温が上昇します。

ここに夏場の暑さが重なることで、体がうまく熱を逃がせなくなり、熱中症や夏バテを招きやすくなるとされています。

アルコールは体温調節機能を低下させるため、炎天下での飲酒や屋外イベントでの飲酒は適量を意識することが大切です。

1-3 アルコールによる判断力の低下

アルコールは脳の働きを鈍らせ、判断力や注意力を低下させます。

その結果、体調の異変に気づきにくくなり、脱水や熱中症の初期症状を見逃すリスクが高まります。

酔いがまわり「まだ飲める」と思って無理を続けると、熱中症を重症化させ、緊急搬送が必要になる場合も考えられるため油断は禁物です。

また、気分が高揚して飲酒運転を行い、重大な交通事故を起こす危険性もあります。

アルコールは反応速度や視野を狭め、正常な運転操作を妨げるため、絶対に行ってはいけません。

以下の関連記事では、飲酒運転の基準値や罰則について詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

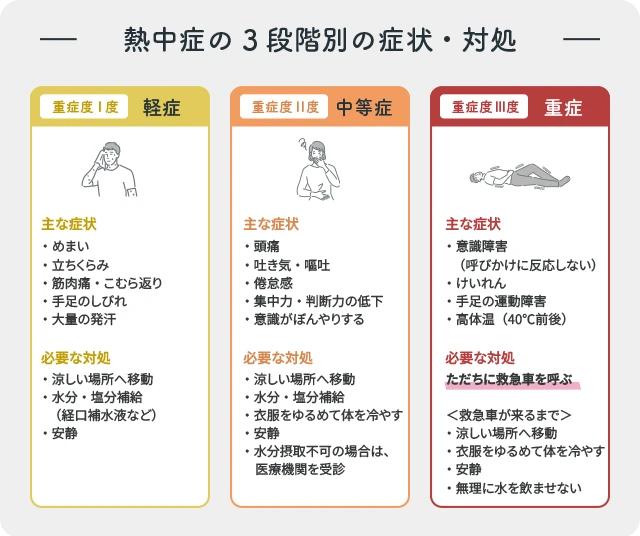

2. 熱中症の症状は3段階

熱中症は、症状によって以下の3段階に分けられます。

- ・軽症

- ・中等症

- ・重症

軽症の段階でも、適切な対応を怠ると命に関わる危険性があるため、各段階の症状について正しく理解することが大切です。

そこで本章では、「軽症」「中等症」「重症」の症状の特徴と必要な対応について解説します。

2-1【軽症】現場での応急処置が必要な症状

軽症の熱中症では、以下のような症状がみられます。

熱中症の症状【軽症】

めまい、立ちくらみ、筋肉痛、筋肉の硬直(こむら返り)、手足のしびれ、大量の発汗

上記のような症状がみられた場合は、直ちに涼しい場所へ移動し、水分や塩分の補給、衣服をゆるめて体を冷やすなどの応急処置を行いましょう。

厚生労働省の「熱中症ガイド」では、0.1〜0.2%程度の塩分を含んだ飲み物が推奨されているため、経口補水液やスポーツドリンクを選びましょう。

「酔い」と勘違いして放置すると症状が進行しやすいため、体調の異変を感じたら飲酒を中断し、早めに対処することが重要です。

2-2【中等症】病院への搬送が必要とされる症状

中等症まで進行した場合、病院への搬送が必要とされています。

主な症状は以下のとおりです。

熱中症の症状【中等症】

頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、集中力や判断力の低下、意識がぼんやりする

この段階では体温調節が難しくなり、現場での応急処置だけでは対処しきれないとされています。

水分をうまく摂取できない、嘔吐してしまう、回復が遅いなどの症状が見られた場合は、迷わず救急車を呼びましょう。

2-3【重症】入院が必要とされる症状

重症の熱中症では、以下のような症状があらわれます。

熱中症の症状【重症】

意識障害(意識がない、呼びかけへの返事がおかしい)、けいれん、高体温(40度前後)

自力で水分摂取ができず、命の危険が迫る状態であり、救急搬送と入院治療が必須とされています。

重症者を救命できるかどうかは、「いかに早く体温を下げることができるか」にかかっていると言われているため、救急車を待つ間も体を冷やすように対処しましょう。

処置が遅れた場合、肝機能異常、腎機能障害、血液凝固障害なども引き起こす可能性があるため、ためらわずに救急車を呼ぶことが重要です。

3. 熱中症だけじゃない|3つの「夏の飲酒トラブル」

夏場の飲酒は熱中症のリスクを上げるとされますが、熱中症以外の飲酒トラブルにも気をつける必要があります。

バーベキューやお祭り、お盆や帰省などで飲酒する機会が増えるため、飲酒トラブルが増加する傾向にあり、命に関わるリスクも潜んでいます。

健康的にお酒を楽しむためには、正しい知識と予防意識を持つことが大切です。

そこで本章では、夏場に起こりがちな3つの飲酒トラブルについて解説します。

3-1 夏バテによる免疫力の低下

夏の飲酒による健康トラブルの中でも、もっとも身近なのが「夏バテ」です。

夏バテとは、夏の高温多湿の状況下で起こる、体調不良全般を指した総称です。

夏バテの主な体調の変化には、倦怠感や寝付きの悪さ、胃腸の不調(食欲不振、消化不良)などが挙げられます。

ここにアルコールが加わることで、さらに体に負担がかかるため、免疫力が下がって風邪や体調不良を招きやすくなると言われています。

また、アルコールの利尿作用による脱水で熱中症を引き起こす可能性があるため、適量飲酒を心がけ、体調次第では飲まない選択が大切です。

3-2 急性アルコール中毒

夏は暑さによる脱水症状とアルコールの利尿作用が重なるため、体内の水分が不足しがちです。

水分が不足した体にお酒が入ることで、体内の血中アルコール濃度が急激に上昇しやすくなり、急性アルコール中毒のリスクが高まるとされています。

東京消防庁が発表した「月別の急性アルコール中毒による緊急搬送人員(2023年公表データ)」では、忘年会シーズンである12月の1,538人に次いで、気温が高くなる7月が1,473人と2番目に多いことが分かっています。

中でも、短時間で大量に飲む「一気飲み」は、吐き気や意識障害、呼吸抑制など命に関わる症状を引き起こす可能性があるため大変危険です。

搬送される年齢層は男女ともに20代が最も多く、経験の浅さから自分の適量が分からずに飲みすぎてしまうことが発症の原因とされています。

急性アルコール中毒は応急処置だけでは対応が難しく、摂取量によっては死亡するケースもあると言われています。

楽しい時間を過ごすために、周囲に無理な飲酒をしている人がいないか気を配ることも重要です。

3-3 飲酒運転による交通事故

夏はレジャーや帰省などで飲酒の機会が増えるため、飲酒運転による交通事故や死亡事故が増加する傾向にあると言われています。

飲酒運転は重大な被害をもたらす危険な行為です。

たとえ少量でも、アルコールによって判断力や反応速度が低下し、運転能力に影響が出るため飲酒運転を行ってはいけません。

また、二日酔いの場合でも、アルコールが体内に残っていると感じたら運転を控える、もしくは公共交通機関を利用することが大切です。

どうしても運転しなければいけない場合は、「予定時間をずらしてアルコールが抜けるのを待つ」「運転前にアルコールチェッカーで測定する」などして、飲酒運転を未然に防ぎましょう。

以下の関連記事では、飲酒運転の現状や罰則内容、同乗者や車両及び酒類提供者の罰則について紹介していますので、あわせて参考にしてください。

4.【5つのポイント】夏場の適正飲酒のススメ

夏は冷たいお酒が美味しく感じられる一方で、熱中症や夏バテなどのリスクが上がるため、飲酒量や飲み方に注意が必要です。

そこで本章では、夏場に健康的にお酒を楽しむための「適正飲酒のポイント」を5つ紹介します。

無理のない飲み方を意識して、夏のお酒やイベントを満喫しましょう。

4-1 チェイサーをこまめにはさむ

夏の飲酒でもっとも大切なのが「水分補給」です。

アルコールには利尿作用があり、体内の水分が奪われることで脱水症状や熱中症のリスクが高まります。

そのため、お酒と一緒にチェイサー(水やお茶)をこまめに飲むことが効果的です。

ウイスキーや日本酒などアルコール度数が高いお酒はもちろん、ビールやチューハイなどアルコール度数が低いお酒でも油断は禁物です。

チェイサーを取り入れることで飲みすぎ防止にもつながり、二日酔いや夏バテ防止にも役立ちます。

以下の関連記事では、チェイサーの役割やおすすめの飲み物について解説していますので、お酒をたしなむ際の知識として参考にしてください。

4-2 冷たいお酒を飲みすぎない

夏は冷えたビールやハイボールを一気に飲みたくなりますが、冷たい飲み物の過剰摂取は胃腸に負担をかけ、消化不良や食欲不振を悪化させる原因となります。

夏バテを悪化させる可能性もあるため、常温の水や温かいお茶、味噌汁やスープなどの飲み物で内臓を温めるのも有効です。

また、お酒だけでなく氷を入れすぎた飲み物にも注意し、体に優しい飲み方を意識しましょう。

4-3 食事も一緒に楽しむ

空腹時の飲酒はアルコールが急速に吸収され、酔いがまわりやすくなるだけでなく、急性アルコール中毒のリスクも高まります。

ゆっくり食事を楽しみながら、お酒との相性を味わうことが大切です。

また、夏は食欲が落ちやすく、軽食だけでお酒を飲んでしまうケースも少なくありません。

おつまみにタンパク質やビタミンを含む食事を取り入れることで、肝臓でのアルコール分解の負担を軽減できると言われているため、炭水化物や揚げ物を控え、野菜や海藻、大豆製品やお肉を選ぶと良いでしょう。

4-4 涼しい場所でお酒を飲む

夏場の屋外での飲酒は、開放感がある反面、熱中症のリスクが高まります。

直射日光の下で長時間お酒を飲むのは危険であり、体温上昇や脱水症状につながる可能性があります。

そのため、冷房の効いた室内や日陰など、涼しい環境で飲むことが望ましいです。

屋外イベントやバーベキューでも、休憩を取りながら水分補給を心がけ、体調を最優先にして楽しむようにしましょう。

4-5 「飲まない判断」も重要

体調が優れないときや翌日の予定に支障が出るときは、無理にお酒を飲まず休むことが大切です。

前日の夜にお酒を飲んで朝から車を運転する場合、体質によっては体からアルコールが抜けきれておらず、飲酒運転に該当する可能性があります。

熱中症や夏バテの予防にもつながるため、お酒との付き合い方を見直し、安心して夏を過ごしましょう。

また、日常的にお酒を飲む方は、週に2日程度の休肝日を設けて、肝臓を休めることが重要です。

以下の関連記事では、休肝日の過ごし方や注意点などについて詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

5. 熱中症になる前に|3つの夏バテ対策

夏は強い日差しや蒸し暑さの影響で、体力を消耗しやすく夏バテや熱中症のリスクが高まります。

食欲不振や睡眠不足が続くと、体の抵抗力が落ちやすくなると言われているため、日頃から体調管理に気をつけることが重要です。

そこで本章では、夏バテを防ぎ健康的に過ごすための3つのポイントを紹介します。

日常生活に取り入れて、暑さに負けない体づくりに取り組みましょう。

5-1 栄養バランスの良い食事を摂る

夏バテは、自律神経の乱れや発汗による栄養素の排出が原因で起きるとされています。

暑さで食欲が落ちると、炭水化物や冷たいものばかりに偏りがちですが、タンパク質やビタミン、ミネラルを意識的に取り入れることで体調を整えられます。

夏バテに効果的な栄養素を取り入れて、健康管理に気をつけましょう。

| ビタミンB群 | 豚肉、レバー、うなぎ、青魚、甘酒、大豆、牛乳、卵など |

|---|---|

| ビタミンC・クエン酸 | ゴーヤ、パプリカ、キウイ、ジャガイモ、レモン、すだち、かぼす、梅干し、果実酢など |

| タンパク質 | 肉類(鶏胸肉、赤身肉)、魚介類(鮭、鰹、鰯)、大豆製品(納豆、豆腐、豆乳)、乳製品(チーズ、ヨーグルト、牛乳)など |

酸っぱい食べ物は、クエン酸が豊富に含まれており、体内の疲労物質を分解する働きがあると言われています。

青しそやみょうが、しょうがなどの香味野菜は食欲増進効果があるとされ、お刺身や冷奴に添えると、お酒との相性も良く、さっぱりと食べられるのでおすすめです。

また、甘酒はビタミンB群や必須アミノ酸などの栄養価の高い成分が含まれているため、近年、夏バテ予防に役立つ食材として注目されています。

アルコールが含まれない甘酒もあるので、子どもや妊娠中の方、運転をする方でも安心して飲むことが可能です。

以下の関連記事では、甘酒の種類や飲む際の注意点について詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

5-2 有酸素運動で体のめぐりを整える

軽い有酸素運動は発汗機能が高まり、体温が一定に保たれるため、夏バテ予防に効果的です。

軽いジョギングやウォーキング、ヨガやストレッチなど、週に3日程度、20〜30分を目安に取り組むと良いとされています。

冷房の効いた室内で過ごす時間が長いと、体温調節機能が鈍くなり、夏バテや熱中症につながると言われているため、無理のない範囲で定期的に体を動かして、疲れにくい体づくりを行いましょう。

5-3 質の良い睡眠をとる

熱帯夜が続くと寝つきが悪く、自律神経が乱れがちになり、疲労が蓄積しやすいと言われています。

また、日中の疲労感や眠気、集中力の低下が現れやすくなるため、以下のような室温で睡眠をとると良いとされています。

【夏場における室温の目安】

- 室温:25〜28℃

- 外気との温度差:7℃以内

- 湿度:40〜60%

就寝前のスマホ操作は、ブルーライトの影響で睡眠の質が低下しやすいとされるため、就寝2時間前からスマホを見ないことが推奨されています。

また、夏は暑さからシャワーで済ませる方もいますが、38℃程度のぬるま湯のお湯につかることで、副交感神経が優位になり、スムーズな入眠につながると言われています。

無理のない範囲で、自分の生活リズムに合うものから始めてみましょう。

6. まとめ|適正飲酒を心がけて熱中症や夏バテを予防しよう!

本記事では、お酒(アルコール)と熱中症の関係や熱中症の症状、夏特有の飲酒トラブル、健康的にお酒を楽しむための適正飲酒や夏バテ対策のポイントについて解説しました。

夏にお酒を楽しむ際は、熱中症や夏バテのリスクを十分に理解することが重要です。

アルコールによる利尿作用や体温上昇は、脱水や体調不良を招きやすく、夏の暑さも加わることで熱中症のリスクが高まります。

飲酒時は水分をこまめにはさみ、食事や会話を楽しみながら適正飲酒を心がけましょう。

また、無理をせずお酒を断ることも大切です。

日頃から栄養バランスの良い食事や質の良い睡眠を心がけ、夏バテや熱中症を予防しましょう。