日本とは異なる世界のアルコールのルールと規制の状況|グローバル視点から見た日本の現状は?

近年、WHO(世界保健機関)をはじめとした国際団体が、アルコールの健康被害に警鐘を鳴らしており、各国で対策がすすめられています。

グローバル視点から見た日本のアルコール規制は比較的ゆるやかですが、飲酒が禁止または厳しく制限されている国や地域もあります。

日本では、2023年には飲酒運転による交通事故件数が増加傾向にあり、改善の余地があると言えるでしょう。

そこで本記事では、各国のアルコール規制の状況を紹介しながら、日本の現状や課題について解説します。

飲酒運転や、悪質な路上飲酒をなくす方法を一緒に考えていきましょう。

目次 / この記事でわかること

1. WHOの世界戦略により変化する世界的なアルコール規制

WHO(世界保健機関)は、加盟国に対してアルコール規制の強化や、健康被害の対策を要請しており、現在は世界中の酒類メーカーも健康被害をなくすための取り組みを自主的に行っています。

飲酒規制の動きが強まるきっかけとなったWHOの世界戦略ですが、具体的にはどのような内容なのでしょうか。

本章では、WHOの世界戦略の内容や酒類メーカーの取り組みについて紹介します。

1-1 WHOの「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」とは

WHOの「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」が採択されるまでには、長い道のりがありました。

最初のアルコール規制強化の動きは、「たばこ規制枠組み条約」が採択された2003年ごろです。

アルコールをめぐる議論が高まりはじめ、2004年のWHOによる報告では、世界で年間250万人がアルコール関連で死亡し、15〜29歳の若者が32万人含まれると発表され、加盟国には対策の策定・実施が求められました。

その後、スウェーデンなど42カ国がアルコール規制の国際基準を提案しましたが、大手酒類メーカーを持つアメリカや日本の反対で合意には至らなかった経緯があります。

最終的に、2010年に「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」が全会一致で採択され、加盟国には、自国の地域事情や宗教・文化的背景を踏まえたうえで、適切な対策を講じ、定期的に状況報告をするように求められました。

その後、2012年に「有害なアルコール使用の10%削減」という具体的な数値目標を掲げており、各国の酒類メーカーは独自に取り組みを始めました。

1-2 グローバルな酒類メーカーによる取り組み

2013年に、世界的な大手酒類メーカー12社が加盟するIARDは、WHOの提言を受けて、アルコールの有害使用を防ぐ取り組み強化を表明しました。

具体的な取り組み内容は以下の5つです。

【グローバルな酒類メーカーによるコミットメント】

- 未成年飲酒の低減

- マーケティング業界自主基準の強化、展開

- 消費者への情報開示促進と責任ある製品開発

- 飲酒運転の低減

- 有害な飲酒の削減に向けた小売業界の協力獲得

2013年からの5年間、5つの取り組みを毎年報告することを公約し、さらに大手酒類メーカーだけでなく、各国の主要酒類業組合も参画することも表明しました。

2018年には、デジタル媒体に年齢認証ゲートを設置し、2020年には、ノンアル飲料のマーケティング基準や未成年のネット購買防止策などが強化されています。

現在、日本を含む各国の酒類メーカーが、「責任あるマーケティングの実践」や「社内外への適正飲酒の啓発」など、それぞれ独自の取り組みを進めています。

2. 世界各国のアルコール規制事情

アルコールに関する規制は国や地域によって異なり、宗教や文化、法制度の違いが大きく影響しています。

販売時間の制限や広告規制、飲酒運転の罰則の厳しさなど、国や地域ごとに独自の方針があり、アルコール濃度が0.0%でなければ運転できない国もあります。

日本では、飲酒運転や悪質な路上飲酒が問題視されていますが、どのような規制が効果的なのでしょうか。

本章では、日本の文化や風土に適した規制を探るために、世界各国の規制やルールを紹介します。

2-1 中東諸国

中東諸国では、イスラム教の教えに基づき、飲酒が禁止または厳しく制限されています。

特にサウジアラビアやクウェートでは、アルコールの販売や持ち込みが全面的に禁止されており、酩酊状態での入国は拒否され、免税店で購入したアルコールも持ち込みができません。

比較的規制がゆるいとされるバーレーンやアラブ首長国連邦のドバイでは、非イスラム教徒の在住者や旅行者のみ、一部のホテルやレストランのみで飲酒可能です。

ただし、路上飲みや酩酊状態での外出は罰則の対象になります。

また、飲酒運転は厳しく罰せられており、ドバイでは、懲役またはAED20,000〜AED100,000(約81万〜405万円)の罰金に加え、3ヶ月の免許停止の罰則が科されます。

2-2 アメリカ・カナダ

アメリカの場合、一部の州では路上飲みや飲み放題が法律で禁止されています。

飲酒可能年齢は21歳からで、50州すべての州で統一されています。

飲酒運転の基準は呼気中アルコール濃度0.38mg/l以上と、世界的に見てもゆるく設定されている点が特徴です。

ただし、基準値を超えた場合、初回違反で6ヶ月の免許停止と最大1,000ドル(約15万円)の厳しい罰則が科されます。

カナダでは、州ごとに飲酒できる年齢が異なりますが、多くは19歳から飲酒可能です。

路上飲みや公共交通機関での飲酒はかたく禁じられており、州によって100ドル〜200ドル(約15,000〜20,000円)の罰金が科されます。

アルコールの販売可能時間や、飲食店でのアルコール提供時間も州ごとに制限されており、アルコール提供者は、州ごとに定められた資格の取得が必要です。

飲酒運転の基準は、アメリカと同じ0.38mg/l以上で、初回違反で1年以上の免許停止、600ドル(約9万円)の罰金が科されます。

2-3 ヨーロッパ諸国

ワインやビールの発祥地であるヨーロッパは、古くからアルコールが親しまれている一方で、路上飲みやアルコールの販売時間が厳しく制限されています。

さらに近年は、EU(欧州連合)で、加盟国の飲酒対策を支援するプログラムが独自に採択され、これに伴い、加盟国各国でアルコール規制の動きが加速しています。

| 国名 | アルコール規制の内容 |

|---|---|

| スウェーデン | ・20歳から飲酒可能(許可を受けた飲食店では18歳から可能)。 ・アルコール依存症の蔓延が社会問題となり、1955年からアルコール度数3.5%以上の飲料は国営の酒類専売公社のみで購入可能に。 ・営業時間は平日は10〜19時まで、土曜日は10〜15時まで。 |

| イギリス | ・18歳から飲酒可能(親同伴であれば16歳から可能)。 ・現在は24時間購入可能(地域によって販売時間に制限あり)。 ・路上飲みは罰金の対象で地域によって金額が異なる(ベルファストは最大500ポンド(約10万円))。 |

| ドイツ | ・16歳からビールやワインなどの度数が低いお酒のみ飲酒可能(親同伴であれば14歳から可能)。 ・18歳から蒸留酒を含むすべてのお酒の飲酒が可能。 ・一部の州では22〜5時までのアルコール販売が禁止されている。 |

| アイルランド | ・18歳から飲酒可能。 ・2023年に商品ラベルに健康に関する警告文言の記載が法制化され、2026年5月から施行される。 ・購入できる時間帯は月〜土曜日で10時半〜22時まで、日曜日は12時半〜22時まで。 ・一部地域で路上飲みが禁止。 |

ヨーロッパでは、路上飲みやアルコールの販売時間が制限されている国が多いですが、飲酒可能年齢は日本よりも低く設定されている点が特徴的です。

近年は健康志向の高まりから、ノンアルコールビールを飲む人が増え、ヨーロッパ全体でアルコールの消費量が減少傾向にあります。

2-4 アジア諸国

アジア諸国のアルコール規制は、宗教、文化、社会状況によって大きく異なります。

| 国名 | アルコール規制の内容 |

|---|---|

| シンガポール | ・18歳から飲酒可能。 ・公共の場での飲酒とアルコール販売が22時半〜7時まで禁止。 ・違反者には最大1,000シンガポールドル(約11万円)の罰金が科される。 |

| タイ | ・20歳から飲酒可能。 ・アルコールの購入可能時間は11時〜14時までと、17時〜24時の1日2回。 ・仏教の祝日や、選挙前日と投票日は禁酒日に指定されているため、アルコールの購入は不可。 |

| 韓国 | ・満19歳になる年の1月1日から飲酒可能。 ・ソウル市など一部地域で公共の場での飲酒を禁止する条例改正や、飲酒運転の厳罰化の動きがあり、今後、路上飲みが禁止される可能性がある。 |

| 中国 | ・18歳から飲食店などでの飲酒やアルコールの購入が可能(私人の場での飲酒可能年齢は規定されていない)。 ・2025年5月に禁酒令が出され、公務員は職務中や接待の場での飲酒禁止を求められ、一部地域では抜き打ちのアルコール検査の実施や職員3人以上の会食が禁止。 |

東南アジアでは、アルコールの販売時間や飲酒場所が規制されている国が多い傾向があります。

近年、東アジアでは、飲酒運転の厳罰化や対策強化の動きがあり、韓国や台湾では、飲酒運転の違反者に「アルコール・インターロック」の装着を義務付ける法律が施行されました。

日本では、アルコール・インターロックの装着は義務ではないものの、国土交通省は補助金を支援するなど、装着をうながしています。

アルコール・インターロックの仕組みや、企業や個人が装着する際の流れや費用については、以下の関連記事で紹介していますので、あわせて参考にしてください。

3. 日本におけるアルコール規制の現状

日本では、アルコールに関する法的規制は比較的ゆるやかで、飲酒年齢は20歳以上と定められているものの、販売や広告の規制は諸外国と比べて控えめです。

しかし、近年は飲酒運転や未成年飲酒、健康被害への懸念が高まり、政府や企業、自治体が対策をすすめています。

そこで本章では、厚生労働省、酒類メーカー、地方自治体などの具体的な取り組みについて紹介します。

3-1 厚生労働省における取り組み

厚生労働省は、2024年2月にアルコール健康障害の防止や、飲酒に伴うリスクの普及を目的とした「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を公表しました。

ガイドラインでは、健康な20歳以上の大人を対象に、年齢や性別、体質によってアルコールがもたらす影響に違いがあることや、飲酒によって起こりうる病気などに触れています。

そのうえで、「どれくらいの量(純アルコール量)なら注意しながら飲めるか」「飲むときに気をつけたいポイント」「控えたほうがよい飲み方」などが記載されています。

【健康に配慮した飲酒に関するガイドライン】

- 自らの飲酒状況などを把握する

- あらかじめ量を決めて飲酒する

- 飲酒前、飲酒中に食事を摂る

- 飲酒の合間に水を飲む

- 1週間のうち、飲まない日を設ける

- 急いで飲まない

- 他人に飲酒を強要しない

- 不安や不眠を解消するための飲酒をしない

- 病気など療養中の飲酒や服薬後の飲酒はしない

- 飲酒中、飲酒後の運動や入浴はさける

アルコールの代謝能力は個人差が大きく、分解酵素の働きが弱い人やまったく機能していない人がいるため、自分の適量を把握し、他人にも飲酒を強要しないことが大切です。

以下の関連記事では、アルコールにまつわる疑問の解説や、お酒と上手に付き合う方法について紹介していますので、あわせて参考にしてください。

関連記事:

『「鍛えるとお酒(アルコール)に強くなる」は本当?お酒と上手に付き合う方法を解説』

『お酒で顔が赤くなるのはなぜ?強い人・弱い人の違いや赤くならない方法を解説』

3-2 日本の大手酒類メーカーによる取り組み

厚生労働省が公表したガイドラインをきっかけに、注目され始めていたアルコール度数8%以上のストロング系酎ハイに対し、大手酒類メーカーによる「高アルコール酎ハイ」からの撤退や縮小が相次ぎました。

また、各酒類メーカーでは、適正飲酒の啓発キャンペーンや、未成年・妊婦への販売防止、飲酒運転根絶への協力など、自主的にアルコールに関するさまざまな取り組みを行っています。

さらに近年は、ノンアルコール市場が拡大していることから、ノンアルコールや低アルコール飲料の開発にも力を入れ、さまざまなニーズに応える姿勢を強めています。

3-3 関連団体・地方自治体による取り組み

酒類業中央団体連絡協議会では、所属する組合や地方自治体と協力して、適正飲酒などの啓発キャンペーンに取り組んでいます。

| 項目 | 主な取り組み |

|---|---|

| 20歳未満者飲酒防止 | ・STOP!20歳未満飲酒防止キャンペーン ・20歳未満飲酒防止教育学校コンクール |

| 生活習慣病のリスクを高める飲酒防止 | ・女性の飲酒お酒あるある川柳 ・ほど酔い女子PROJECT |

| 妊娠・授乳期の飲酒防止 | ・妊娠手帳、母子健康手帳アプリへの協賛 |

| 飲酒運転防止 | ・飲酒運転撲滅全国キャンペーン ・Team Zero Fukuokaプロジェクトへの協賛 ・SDD Stop Drink Drivingプロジェクトのサポート |

| 不適切な飲酒防止 | ・NO!IKKI!キャンペーン ・適正飲酒の推進による電車ホーム事故 防止キャンペーン ・イッキ飲み、アルハラ防止キャンペーンへの協賛 |

キャンペーンでは、DNA検査キットのプレゼント、チラシやリーフレットの配布、街頭での呼びかけなど、さまざまな方法で情報が発信されています。

また、学校や職場での未成年飲酒防止教育、地域イベントでの飲酒マナー向上キャンペーンなど、地域住民への働きかけが強化され、アルコール依存症に関する相談窓口や支援団体との連携もすすめられています。

4. 日本のアルコール販売や飲酒に関する規制

日本では、酒類業9団体で作成した「酒類の広告審査委員会」で、酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準が広く取り入れられています。

主な内容は以下のとおりです。

【日本のアルコールに関する規制】

- 商品ラベルの注意表示は、色等に配慮し、見やすい場所に明瞭に表示する

- テレビ広告において25歳未満の者を広告のモデルに使用しない

- 5時00分から18時00分までテレビ広告を行わない(マナー広告や理念などをアピールする企業広告は可)

- 小学校、中学校、高等学校の周辺100m以内に、屋外の張替式大型商品広告板は設置しない

参考:酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準(PDF)|酒類の広告審査委員会

このほかにも、文字の大きさや注意書きの文言などが細かく指定されており、多くの酒類メーカーやメディアで自主基準が取り入れられています。

また、消費者に対しては主に以下のような法律や規制が適用されています。

| 未成年者の飲酒禁止 | ・「未成年者飲酒禁止法」により20歳未満の者の飲酒は禁止。 ・酒類販売業者や飲食店は年齢確認などの措置を講じることが義務付けられている。 ・違反した場合は、20歳未満の者には50万円以下の罰金、販売業者には50万円以下の罰金と酒類販売業免許の取消処分か科される可能性がある。 |

|---|---|

| 飲酒運転の禁止 | ・道路交通法により、酒気を帯びた状態での運転は禁止されている ・呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上で酒気帯び運転、数値に関係なく、酒に酔っていると認められる状態で運転すると酒酔い運転と判断され、どちらも罰則の対象になる |

| 公共の場での飲酒規制 | ・公共の場での飲酒規制は特にないが、渋谷区や新宿などでは、ハロウィン時期や特定のエリアでの路上飲酒を禁止する条例が制定されている |

近年、飲酒運転の厳罰化が行われており、違反者には免許停止などの行政処分や、罰金や懲役などの刑事処分が科されます。

飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があり、呼気中アルコール濃度や酔いの程度をもとに、違反の種類や罰則の重さが異なります。

以下の関連記事では、飲酒運転の現状や罰則、防止対策について詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

5. 日本のアルコール規制に関するQ&A

グローバル視点から見た日本のアルコール規制では、飲酒運転の撲滅や厳罰化に力を入れていることがうかがえます。

しかし、日常生活の中では「緊急時にお酒を飲んで運転したらどうなる?」「ノンアルならOK?」「そもそもアルコールチェックって義務なの?」といった疑問をもつ人もいるでしょう。

そこで本章では、飲酒運転に関する「よくある3つの質問」を取り上げ、該当する法律や制度の観点から、分かりやすく解説します。

災害などの緊急時の飲酒運転は有罪?

飲酒運転は重大な犯罪であり、いかなる状況でも避けるべき行為です。

しかし、自然災害や事件から避難する場合や、救急車が間に合わない状況下での飲酒運転は、「刑法第37条(緊急避難)」が適用される可能性があります。

ただし、「他に現実的な助かる方法がない場合」に限られるため、安易な自己判断は危険です。

特に地震発生時は、車を運転することで渋滞が発生しやすく、消防や救急活動に支障をきたす恐れがあるため、基本的に「徒歩避難」が求められています。

緊急時でも冷静に対応し、安全な選択をするように心がけましょう。

ノンアルコールビールを飲んで運転しても良い?

ノンアルコールビールは、酒税法上アルコール度数1%未満の飲料を指します。

そのため、中には微量のアルコールを含む製品もあり、短時間に大量摂取すると、ごく稀に検査で基準値に達する可能性があります。

また、基準値未満でも言動に異常があると「酒酔い運転」と判断されるおそれがあるため、ノンアルコールだからと安心せず、運転前に飲む際は慎重な判断が必要です。

関連記事:

『【危険】ノンアルコールビール(飲料)を飲んで車の運転をしてもいいの?対策と選び方を解説』

『【知らないと危険】ノンアルコールビール(飲料)って本当にアルコール度数0?注意点を解説!』

運転前のアルコールチェックは義務化された?

運転前のアルコールチェックが義務付けられているのは、業務用ナンバーである緑・黒ナンバー事業者と、一部の白ナンバー事業者です。

白ナンバー事業者で義務化の対象となるのは、以下のいずれかに該当する事業所です。

- 定員11名以上の車両を1台保有する事業所

- その他の車両を5台以上保有する事業所 ※自動二輪車(原動機付自転車を除く)は、1台を0.5台として計算

個人のドライバーには義務はありませんが、企業にとっては法令遵守と安全管理の両面で重要な対応となっています。

アルコールチェック義務化に関する最新の情報は、以下の関連記事で詳しく解説していますので、企業の担当者の方や管理者の方は、ぜひ参考にしてください。

6. アルコールがもたらす健康リスクとは

世界的にアルコール規制がすすむ理由のひとつとして、近年のさまざまな研究により、お酒と疾病の関連性が明らかにされていることが挙げられます。

特に肝臓疾患や高血圧、がん(口腔・食道・肝臓・乳がんなど)との関連が指摘されており、長期的な大量飲酒は精神的・身体的な依存につながるおそれがあり、日頃から適切な飲み方を心がけることが大切です。

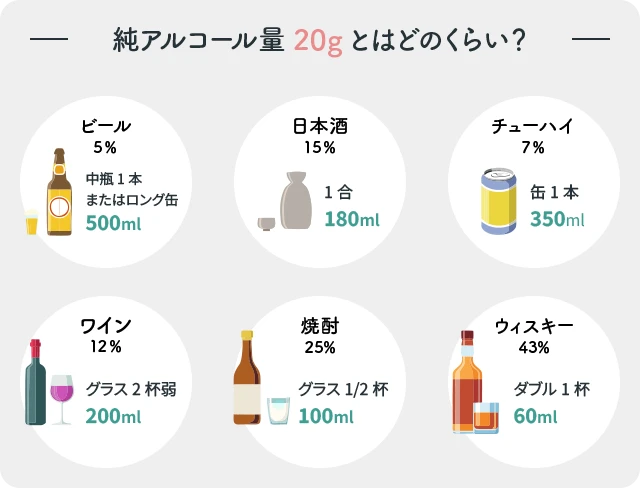

厚生労働省が示した「健康に配慮した飲酒ガイドライン」では、1日の飲酒量の目安が、「純アルコール量20g程度」とされています。

純アルコールとは、お酒に含まれるアルコールの総量をg単位で表したもので、商品ラベルに表記されているアルコール度数とは異なります。

「純アルコール量20g程度」は、あくまでも、生活習慣病のリスクが増えはじめるラインを示すものであり、「これ以下なら絶対に安全」という基準ではありません。

個人差や体質、年齢、性別、健康状態によって影響は異なるため、自分にとっての適量を見極める意識が大切です。

自分の適量を知りたい方は、体質検査を受けてみるのも有効です。

内科や心療内科などのクリニックで受けられますが、最近では、インターネットで検査キットを購入し、自分の唾液を採取・返送するだけで、結果を受け取ることができます。

以下の関連記事では、アルコール検査の体験談をまとめていますので、興味のある方はあわせて参考にしてください。

7. まとめ|適量を知り、お酒と上手に付き合おう

本記事では、国内外のアルコール規制の取り組みや、グローバル視点から見た日本の現状、アルコール規制に関するQ&A、アルコールの健康リスクについて解説しました。

アルコールは、適量であれば人とのコミュニケーションを円滑にしたり、リラックス効果を得られますが、過度な摂取は疾病リスクや問題行動など、深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。

大切なのは、自分の体や状況に合った飲み方を知り、無理のない範囲で楽しむことです。

社会全体でアルコールとの健全な関係を築いていくためにも、一人ひとりが適正飲酒を心がけ、健康的にお酒を楽しみましょう。