酒酔いを早く覚ますには?逆効果になってしまう5つのNG行動と酔いの仕組みを解説

「酔いを早く覚ましたい」と思ったことはありませんか?

つい飲み過ぎてしまった後や、翌日に予定がある時など、酔いを少しでも早く覚ましたい方は多いでしょう。

しかし、一般的によく知られている「酔い覚ましの方法」の中には、かえって逆効果になる方法もあるため、注意が必要です。

そこで本記事では、酔いが生じる仕組みを分かりやすく解説しながら、酔いを覚ます方法や逆効果になってしまう5つのNG行動を紹介します。

さらに、酔い覚ましに関するよくある疑問をQ&A形式で紹介し、楽しく健康的にお酒を飲むためのポイントもお伝えします。

目次 / この記事でわかること

1. お酒に「酔っている」状態とは?

お酒を飲んで「酔っ払った」と感じるのは、アルコール(エタノール)が脳の中枢神経に作用し、その働きを麻痺させるためです。

酔いの程度やアルコールの分解時間には個人差があるため、安全な酔い覚ましの方法を見つけることがポイントです。

そこで本章では、自分に適した酔い覚ましの方法を知るために、「酔いの仕組み」や「アルコールの分解時間の目安」「アルコールの分解時間を早める方法」について紹介します。

1-1 酔いの仕組み

口から入ったアルコールは胃から約20%、小腸から約80%が吸収され、血液を通して全身に拡散されます。

脳に到達したアルコールは「大脳新皮質」を麻痺させる作用があり、開放感や高揚感が生まれます。

これが最初に感じる「軽度の酔い」です。

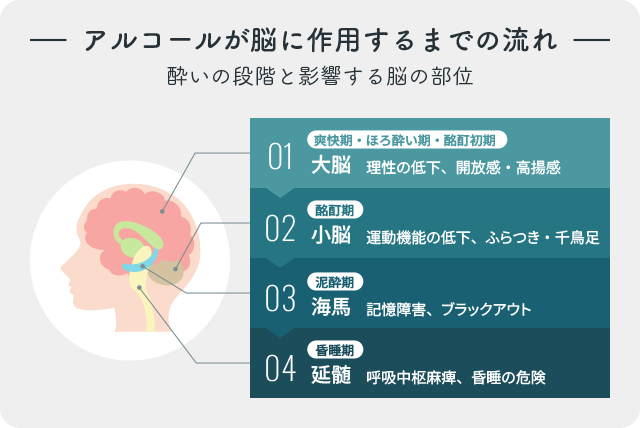

その後、以下の流れで脳の各部位に影響を及ぼします。

【酔いの仕組み】

- 1. 理性を司る「大脳新皮質」が麻痺し、高揚感、開放感を得る

- 2. 運動機能を司る「小脳」が麻痺し、立った時にふらついたり、千鳥足になる

- 3. 記憶を司る「海馬」が麻痺し、ブラックアウトする

- 4. 麻痺が脳全体に広がると呼吸中枢を司る「延髄」まで影響が及び、昏睡状態になる

初期段階では開放的な気分でお酒を楽しめますが、飲酒量や飲み方次第で周囲の人に迷惑をかけたり、命の危機に陥る可能性があるため注意が必要です。

また、アルコールの代謝力は個人差があるため、少量の飲酒でもふらつきや千鳥足などの酩酊状態になりやすく、酔いも覚めにくくなるでしょう。

以下の関連記事では、酔い方の段階や飲酒量の目安について詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。

1-2 アルコールの分解にかかる時間は?

胃と小腸で吸収されたアルコールは、最終的に肝臓へ運ばれ、そこで分解のプロセスが始まります。

一般的に体重60kgの男性がビールロング缶1本(アルコール度数5%・500ml)を分解するのにかかる時間は、約3〜4時間と言われています。

体重ごとの分解時間の目安を知りたい方は、以下の早見表を活用すると便利です。

| 体重 | ビール(5%) 500ml |

日本酒(15%) 1合 |

ワイン(12%) 200ml |

酎ハイ(5%) 350ml |

|---|---|---|---|---|

| 40kg | 5時間 | 6時間 | 5時間 | 3時間半 |

| 50kg | 4時間 | 4時間半 | 4時間 | 2時間半 |

| 60kg | 3時間半 | 4時間 | 3時間半 | 2時間 |

| 70kg | 3時間 | 3時間半 | 3時間 | 2時間 |

※上記の表は、体重別の平均的なアルコール分解時間の目安ですが、実際は性別や年齢、体質によって個人差があります。

早見表以外にも、厚生労働省の「アルコールウォッチ」や、福岡県警察の「セルフチェック(アルコール摂取量と処理時間)」などのWebページで確認するのもおすすめです。

飲んだお酒の種類とアルコール度数、飲酒量を入力するだけで、アルコールの分解時間の目安が分かります。ぜひ活用してください。

1-3 アルコールの分解を早める方法はない?

結論から言うと、アルコールの分解時間を早める方法はありません。

と言うのも、肝臓が1時間に分解できる量は限られており、代謝速度を意図的に上げることはほぼ不可能とされています。

そのため、酔いの症状を抑える方法の実践が、もっとも有効な対策です。

では、「酔いの症状を抑える方法」は、具体的にどのような方法でしょうか。

次の章で詳しく解説します。

2. 酔いを覚ます・症状を抑える3つの方法

酔いを早く覚ましたいと思っても、アルコールの分解速度には限りがあるため、即効性のある方法はありません。

しかし、体への負担を減らし、悪酔いや二日酔いの症状を和らげる工夫は可能です。

そこで本章では、「酔いを覚ます・症状を抑える3つの方法」について紹介します。

簡単に実践できる方法ですので、飲み過ぎた時の応急ケアとして覚えておくと安心です。

2-1 こまめに水分を摂る

アルコールには利尿作用があり、飲酒後は体内の水分やミネラルが不足しがちです。

脱水状態になると、酔いの症状も進行しやすく、頭痛や吐き気、だるさなどの不快な症状が現れます。

そのため、酔いを覚ますためには、こまめに水分を摂ることがポイントです。

飲酒前・中・後に水分補給を行い、肝臓でのアルコール代謝をサポートしましょう。

2-2 肝臓の働きを助ける栄養素を摂る

摂取したアルコールの約90%は肝臓で分解されます。

分解には糖質やタンパク質、ビタミンB群、ビタミンCなどの栄養素が消費されるため、お酒を飲む際は食事も一緒に楽しむことが大切です。

特におつまみの定番メニューである枝豆や冷奴、刺身などは、肝臓の働きをサポートする栄養素が豊富に含まれています。

ほかにも、以下のような食材を意識して食べると良いでしょう。

| 栄養素 | 主な食材 |

|---|---|

| 糖質 | 玄米、全粒粉パン、ライ麦パン、サツマイモ、カボチャなど |

| タンパク質 | 豆腐、卵、ささみ、鶏胸肉、豚・牛ヒレ肉、赤身魚、青魚など |

| ビタミンA | レバー、うなぎ、人参、モロヘイヤ、ほうれん草、春菊 |

| ビタミンB群 | 豚肉全般、うなぎ、たらこ、玄米、大豆製品、ナッツ類 |

| ビタミンC | ジャガイモ、パプリカ、ブロッコリー、キウイ、グレープフルーツ |

| タウリン | 牡蠣、アサリ、シジミ、イカ、タコ、青魚 |

お酒と食事を一緒に楽しむことで、アルコールの吸収が緩やかになり、急激な酔いの回りを防げます。

また、胃の粘膜を保護し、肝臓への負担を和らげる働きも期待できます。

2-3 安静に過ごす

飲酒後は、安静にして体を休めることが、最も効果的な酔い覚ましの方法です。

酔いを早く覚まそうとして、運動や入浴をする人もいますが、血液が筋肉や皮膚に分散するため、肝臓が血液から栄養補給できなくなり、処理能力が落ちてしまいます。

肝臓の働きをサポートするためにも、静かな場所で体を温めながら休息をとり、時間の経過を待ちましょう。

3. 酔いを早く覚ますつもりが逆効果に?5つのNG行動

酔いを早く覚ますために、スポーツや入浴で汗をかく人もいますが、実は逆効果であることは意外と知られていません。

汗をかくことで体内の水分が奪われ、血中アルコール濃度が上がるため、酔いの状態が長引きやすくなります。

ほかにも、「実は逆効果だった」という行為は数多く存在するため、本章では、酔いを覚まそうとしてやりがちな5つのNG行動について紹介します。

安全に体を回復させるために、正しい知識を身につけましょう。

3-1 入浴・サウナ

飲酒後にお風呂やサウナへ入るのは非常に危険です。

アルコールの利尿作用と発汗作用が重なり、脱水症状や血圧の急変(ヒートショック)を引き起こすリスクが高まります。

ヒートショックとは、急な温度変化で血圧や脈拍が乱れ、失神や心筋梗塞、脳卒中などを招く症状のことです。

アルコール摂取後は血圧が低下しているため、入浴やサウナによる体温上昇で危険性がさらに増します。

特にサウナは高温と冷水浴を繰り返すことで血圧変動が激しく、一般的な入浴よりもリスクが高いとされます。

酔いが残るうちは入浴やサウナを避け、体調が安定してから利用しましょう。

3-2 激しい運動をする

飲酒後の運動は、酔いを覚ますどころか 、 体に大きな負担をかける危険な行為です。

アルコールには強い利尿作用があるため、激しい運動による発汗が重なると急速に脱水症状が進行します。

脱水症状が進行すると、頭痛やめまい、だるさなどが悪化する可能性があり、特に夏場は熱中症のリスクも高まるため非常に危険です。

また、運動で血流が早まることで、アルコールの分解過程で生成される有毒物質「アセトアルデヒド」が全身をめぐり、酔いの症状を悪化させる可能性もあります。

酔いの影響で転倒する可能性も考えられるため、安全を確保するためにも、飲酒後の運動は控えましょう。

3-3 カフェインを摂取する

コーヒーやエナジードリンクなどのカフェイン飲料を飲むと、一時的に酔いが覚めたように感じますが、アルコールの分解が早くなるわけではありません。

むしろ、肝臓はアルコールとカフェインの両方を代謝しなければならず、アルコールの分解が遅れる可能性があります。

また、カフェインの利尿作用によって体内の水分が失われ、脱水症状や二日酔いを引き起こす場合もあるため注意が必要です。

さらに、カフェインには酔いを感じにくくさせる作用があるため、気づかないうちにお酒を飲み過ぎてしまい、急性アルコール中毒のリスクが高まるおそれがあります。

そのため農林水産省では、カフェインを多く含むエナジードリンクとアルコールを一緒に摂取しないように注意喚起を行っています。

飲酒後は、コーヒーやエナジードリンクよりも、水やスポーツドリンクで水分補給をしましょう。

3-4 無理やり嘔吐する

「吐けば酔いが覚める」と考える人もいますが、これは非常に危険な行為です。

酔いによって一部のアルコールを排出できるのは事実ですが、すでに血中に吸収されたアルコールは嘔吐しても除去できません。

また、無理やり嘔吐することで、胃や食道の粘膜を傷つけたり、窒息を招く恐れもあります。

ただし、嘔吐感がある時は生体反応によるものなので、我慢せず吐いたほうが良いとされています。

体調が優れない時は無理をせず、静かに横になって休むことが大切です。

3-5 飲酒後すぐに寝る

「寝れば酔いが覚める」と思う人も多いですが、飲酒後すぐの睡眠はアルコールの分解を遅らせる逆効果な行為です。

久里浜医療センターと札幌医科大学の共同研究によると、アルコール摂取後に4時間睡眠をとったグループは、まったく眠らなかったグループよりも呼気中アルコール濃度が約2倍高かったと報告されています。

睡眠中は肝臓の働きや血流が低下するため、アルコールの分解が進みにくくなるとされています。

また、肝臓の大きさや筋肉量の違いによっても分解速度に差があるため、酔いを早く覚ましたいなら、睡眠ではなく「水分補給」と「安静」が基本です。

4. 悪酔い・二日酔いの5つの防止対策

「つい飲み過ぎて翌朝の体調が心配・・・」と感じた経験はありませんか?

悪酔いや二日酔いを防ぐためには、飲む前、飲んでいる最中、飲んだ後の工夫が大切です。

また、悪酔いや二日酔いは、アルコールの摂取量だけでなく、体調や水分バランス、飲み方の習慣によっても左右されます。

そこで本章では、楽しく安全にお酒を楽しむために実践したい5つの防止対策を紹介します。

関連記事:『飲酒前・中・後の二日酔い防止対策を紹介|翌日の適切な対処法やNG行動も解説』

4-1 空腹の状態でお酒を飲まないようにする

空腹時にお酒を飲むと、アルコールが急速に吸収されて、血中アルコール濃度が一気に上がり、吐き気や頭痛、動悸などの悪酔いを引き起こしやすくなります。

悪酔いを防止するためには、お酒を飲む前に軽く食事を摂ることが大切です。

特に、脂質やタンパク質を含む食べ物(チーズ、ナッツ、牛乳など)は胃の粘膜を保護し、アルコールの吸収を緩やかにします。

また、スープやトマトジュースなども効果的な食べ物とされており、トマトに含まれるクエン酸やリコピンなどの成分が、アルコールの代謝をサポートする働きがあるとされています。

4-2 チェイサーをこまめにはさむ

チェイサーとは、アルコールとあわせて飲む水やソフトドリンクのことです。

チェイサーを飲みながらお酒を楽しむことは、悪酔い防止に非常に効果的です。

体内のアルコール濃度を薄めるだけでなく、利尿による脱水を防ぐ効果もあります。

特に度数の高いお酒を飲む際は、お酒1杯に対してチェイサー1杯をはさむようにしましょう。

体内のアルコール濃度上昇を緩やかにすることで、悪酔いや二日酔いのリスクを減らせます。

4-3 経口補水液やスポーツドリンクを飲む

アルコールの利尿作用によって、体内の水分やミネラルが失われると、脱水が進むため、悪酔いや二日酔いの症状を悪化させます。

水での水分補給も大切ですが、水分と電解質を同時に補給できる経口補水液やスポーツドリンクの摂取がより効果的です。

スポーツドリンクは糖分を含み、低血糖の予防や肝臓のエネルギー補給にも役立ちます。

一方、経口補水液は吸収スピードが速く、効率的に水分を体内へ届けてくれます。

飲酒中や飲酒後、就寝前にスポーツドリンクや経口補水液を飲んで、二日酔いを防止しましょう。

4-4 お酒を飲む量の上限を決めておく

その場の雰囲気で飲み過ぎてしまうことを防ぐには、あらかじめ「飲酒量の上限」を決めておくことが大切です。

性別や年齢、体質によってアルコールの分解速度は異なるため、自分に合った上限を設定しましょう。

例えば「ビールは中瓶1本まで」「日本酒は1合まで」など具体的な目安を決めておくと、飲み過ぎを防止できます。

適量を守り、楽しく健康的にお酒を楽しみましょう。

4-5 十分な睡眠時間を確保する

飲酒後の体は、アルコールの分解や水分調整のために多くのエネルギーを使っています。

しっかり睡眠をとることで肝臓の働きを助け、翌日の疲れやだるさを軽減できます。

ただし、飲酒直後に眠るとアルコールの分解が遅れるため、3〜4時間空けてから休むのが理想です。

十分な睡眠と休息を確保することで、体の回復が促され、二日酔いのリスクを大幅に減らせます。

5.「酔い覚まし」に関するQ&A

「酔い覚まし」に関連する疑問は多く、「お酒に強い人との違い」や「市販薬や栄養ドリンクの有用性」「運転のタイミング」など、気になる方は多いでしょう。

そこで本章では、酔い覚ましに関する疑問についてQ&A形式で詳しく解説します。

正しい知識を身につけて安全な飲酒を心がけましょう。

お酒に強い人は酔いが早く覚める?

お酒に強い人は、アルコールを分解する酵素「ALDH2」の働きが活発であるため、アルコールを分解する速度が速いとされます。

また、体重が重い人(大きい人)ほど肝臓が大きく、アルコールの分解能力が高い傾向にあるため、性別では男性のほうが分解が速いとされています。

ただし、お酒に強い体質であっても、アルコールによる肝臓への負担はかかるため、飲み過ぎには注意が必要です。

また、お酒に強い人はアルコール依存症のリスクも高いため、毎日の飲酒習慣がある方は、週に2〜3日の休肝日を設け、飲み方をコントロールしましょう。

酔いを早く覚ます市販薬やドリンクはある?

市販薬や栄養ドリンクには、アルコールの分解を早める効果はありません。

いずれも肝臓の働きを助けたり、代謝をサポートしたりする補助的な役割です。

酔いを早く覚ましたいなら、「水分補給」「栄養補給」「安静に過ごす」の3つを心がけて、肝臓の働きを妨げないことが重要です。

酔って寝る時に注意すべきことはある?

睡眠中は、肝臓の動きが鈍り、アルコールの代謝能力が低下するため、酔って寝ると二日酔いを引き起こす可能性があります。

就寝の3〜4時間前には飲み終わるように心がけましょう。

また、アルコールには筋肉を緩める作用があり、気道の筋肉が緩み、舌が気道に落ち込んで嘔吐や窒息を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。

睡眠時無呼吸症候群の人は、さらに気道が狭くなり、十分な休息が取れにくくなります。

アルコールの影響を考慮して、飲酒量を控えて消化の良い食事を摂るようにしましょう。

どのくらい時間が経てば運転しても大丈夫?

一般的な目安として、体重60kgの人がアルコール度数5%のビールを500ml飲んだ場合、運転できるようになるまでは、最低でも3時間半は必要です。

ただし、アルコールの分解速度には個人差があり、飲酒量やお酒の種類によっても目安が異なります。

アルコールが体内に残ったまま運転すると、飲酒運転となるため、体質に合わせた飲み方を心がけましょう。

また、厚生労働省の「アルコールウォッチ」や、福岡県警察の「セルフチェック(アルコール摂取量と処理時間)」を活用して、アルコールの分解目安を把握するのもおすすめです。

酔いが残っているか確認する方法はある?

自分では酔いが覚めたと思っていても、体内にはまだアルコールが残っていることがあります。

アルコールが体内に残っているか確認する最も確実な方法は、アルコールチェッカーを使うことです。

呼気中のアルコール濃度を測定すれば、飲酒運転のリスクを客観的に判断できます。

頭痛や体のだるさ、集中力の低下を感じる場合も、アルコールが残っているサインです。

運転する場合は、体調と測定結果を確認し、安全を確保した上で運転しましょう。

6. まとめ|適量の飲酒を心がけ適切な方法で酔いを覚まそう!

本記事では、酔いの仕組みや酔いを覚ます方法、逆効果になってしまう5つのNG行動、酔い覚ましに関するよくある疑問をQ&A形式で紹介しました。

酔いを早く覚ましたい場合、肝臓で処理できるアルコールは限られているため、水分補給や栄養補給、安静にすることが安全かつ最適な方法です。

また、お酒を飲む時は、自分の体質や飲酒量を意識し、翌日にアルコールを残さないよう適量の飲酒を心がけましょう。

飲酒の翌日に運転や仕事を控えている場合は、アルコールチェッカーで酒気帯びの有無を確認すると安心です。

正しい知識と飲み方を意識して、お酒と上手に付き合いましょう。