お酒をやめるための5ステップ|継続のコツや飲酒の健康リスク・お酒を減らす方法も紹介

「お酒をやめたい」と思っても、つい飲んでしまったり、「やめるきっかけが見つからない」と感じている方は少なくありません。

飲酒はストレス解消やコミュニケーションの一環として楽しめる一方で、生活習慣病や心の不調を引き起こすリスクがあるとされています。

そこで本記事では、「お酒をやめたいけれど続かない…」「つい飲んでしまう…」と悩む方に向けて、お酒をやめる方法を実践しやすい5つのステップに分けて解説します。

禁酒・減酒を無理なく続けるコツや飲酒による健康リスクについても紹介し、お酒に頼らない心と体をつくる第一歩をサポートします。

無理なく禁酒・減酒を継続し、健康的な生活習慣を作りましょう。

目次 / この記事でわかること

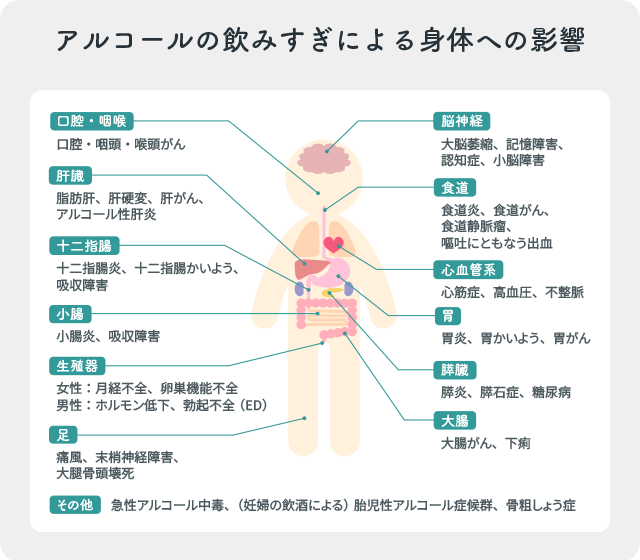

1. お酒を飲む人の7つの健康リスク

お酒は適量であれば、リラックス効果がありますが、大量飲酒や日常的な飲酒は心身にさまざまな悪影響を及ぼします。

ストレス解消の手段として飲酒をする場合、つい飲み過ぎる可能性があるため、飲酒の健康リスクを知り、飲み方を工夫することが大切です。

そこで本章では、お酒を飲む人が注意すべき健康リスクを7つ紹介します。

1-1 集中力・判断力の低下

体内に吸収されたアルコールは、血管を通じて大脳に到達し、神経伝達物質の分泌を低下させるとされています。

神経伝達物質は集中力や判断力を高める物質です。

例えば仕事や勉強をする時には、脳内ではノルアドレナリンやノルエピネフリンと呼ばれる神経伝達物質が分泌されます。

しかし、テキサス大学の研究では、アルコールに含まれるエタノールには、神経伝達物質の分泌を抑制する可能性があると報告されています。

少量の飲酒でも神経伝達物質の分泌に影響が出るとされ、注意力が散漫になり、怪我や事故などのリスクが高まります。

重症化すると抑うつ状態や、アルコール性認知症を引き起こす可能性があるため、日頃から飲酒量を調整し、体調に適した飲み方を心がけましょう。

1-2 睡眠の質が低下

「お酒を飲むと寝つきが良くなる」と感じる人もいますが、実際には睡眠の質を下げることが分かっており、寝る前の飲酒は控えた方が安全です。

本来、睡眠はノンレム睡眠(深い眠り)とレム睡眠(浅い眠り)を繰り返しながら体を回復させています。

しかし、アルコールの分解過程で発生する有毒物質「アセトアルデヒド」の影響により、睡眠の後半に覚醒しやすく、十分な休息が取れないことが分かっています。

睡眠の質が低下すると疲労が残りやすく、翌日のパフォーマンスにも影響するでしょう。

快眠のためには、アセトアルデヒドが分解される時間を考慮して、就寝の3〜4時間前までにお酒を飲み終えましょう。

以下の関連記事では、アルコールが睡眠に及ぼす影響や飲酒の影響を受けやすい人の特徴、睡眠の質を上げるポイントについて詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

1-3 生活習慣病のリスクが高くなる

生活習慣病とは、食習慣・運動習慣・喫煙・飲酒といった日々の生活習慣によって、発症、進行する症状や病気の総称です。

飲酒習慣がある方の場合、以下のような生活習慣病の発症リスクが高まると言われています。

【飲酒が起因する生活習慣病】

- がん(口腔がん、咽頭・喉頭がん、食道がん、肝臓がん、乳がんなど)

- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)

- 心疾患(虚血性心疾患、心筋梗塞、不整脈など)

- など

ビールやカクテルなど糖質を多く含むお酒は血糖値の上昇を促進するため、肥満や糖尿病などのリスクも高くなります。

健康維持のために、飲酒量の調整とバランスの取れた食生活を心がけましょう。

1-4 アルコール性肝障害

アルコール性肝障害とは、アルコールが原因で発生する脂肪肝、肝炎、肝硬変、肝がんなどの総称です。

習慣的な飲酒はさまざまな臓器に影響を及ぼしますが、中でもアルコール性肝障害はもっとも高頻度で、重篤になる病気とされています。

肝臓はアルコール代謝を担う重要な臓器です。

長期間にわたる過剰な飲酒により、肝臓に脂肪が蓄積して炎症が起き、肝臓が線維化して硬くなるなど、さまざまな障害が発症します。

肝硬変になった場合、黄疸、こむら返り、腹水、肝性脳症などのさまざまな症状や合併症を引き起こし、最終的には肝不全に至る可能性があります。

初期には自覚症状がないことが多く、進行するとアルコール性肝炎、肝硬変、肝がんへと進展する可能性があるため、初期症状である脂肪肝の診断を受けた場合は、お酒を減らす、またはやめることが重要です。

参考:肝硬変|肝炎情報センター

1-5 老化が早まる可能性がある

お酒を飲みすぎると、有毒物質であるアセトアルデヒドの分解が追いつかず、過剰な活性酸素が発生します。

活性酸素は、体内に侵入したウイルスを撃退する役割を持つなど、免疫に関わる重要な物質です。

しかし、活性酸素が増えすぎると臓器にダメージが加わり、病気を引き起こしたり、メラノサイトが刺激されてシミや白髪が増えやすくなるとされています。

また、肌のハリを保つタンパク質を変性させて肌代謝を阻害し、シワやたるみを引き起こすと言われています。

1-6 胎児・乳児に影響が及ぶ

妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児や乳児に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

妊娠中にお酒を飲んだ場合、「胎児性アルコール症候群(FAS)」や「胎児性アルコール・スペクトラム症候群」のリスクが高まり、顔の形成不全や発達遅延、神経障害を引き起こすとされています。

さらに、授乳期の飲酒にも注意が必要です。

アルコールは飲酒後30分〜1時間程度で母乳に移行し始め、母乳中のアルコール濃度は母体の血中アルコール濃度とほぼ同じになると言われています。

禁酒が前提ですが、飲酒直後に授乳した場合、乳児に眠気や脱力感、頻脈などの症状が出る可能性があるため、最低でも2〜3時間以上間隔をあけてから授乳するようにしましょう。

参考:

・胎児性アルコール・スペクトラム障害|健康づくりサポートネット(厚生労働省)

・妊娠中の飲酒について|日本産婦人科医会

1-7 アルコール依存症のリスクがある

長期の飲酒習慣がある場合、しだいに「飲まないと落ち着かない」「量をコントロールできない」といった依存状態に陥ることがあります。

症状が進行すると、手の震え、発汗、吐き気、不安、イライラ、幻覚、幻聴などの離脱症状が現れるため、初期の段階で対処することが重要です。

重症化した場合、「アルコールせん妄(幻覚・混乱などを伴う危険な状態)」と呼ばれる、現実と虚構の区別がつかなくなる危険な状態に陥ることもあります。

アルコール依存症は、脳にダメージを受けている状態のため、本人の意志の力だけではお酒をやめられない傾向があります。

「お酒を飲まないとソワソワする」「酒量が増えた」と感じたら、早い段階で心療内科や肝臓を専門とする内科を受診しましょう。

2. お酒をやめる方法【5ステップ】

お酒をやめたいと思っても、「どこから始めればいいか分からない」「続けられる自信がない」と感じる人は少なくありません。

無理に我慢するだけでは反動が起きやすく、かえってストレスが溜まる場合もあります。

そこで本章では、無理なく続けられる「お酒をやめるための5ステップ」を紹介します。

2-1 お酒をやめる理由とメリットを考える

お酒をやめるためには、「なぜお酒をやめたいのか」という理由を明確にしましょう。

例えば、「健康を改善したい」「家計を見直したい」「翌日のパフォーマンスを上げたい」など、やめる理由を具体的に出すことが大切です。

また、お酒をやめた場合、どのようなメリットを実感できるか考えてみましょう。

「健康を改善したい」という理由でお酒をやめる場合、「お酒をやめることで脂肪肝や肝硬変、高血圧や糖尿病などの、生活習慣病のリスクを減らせる」というメリットがあります。

「家計を見直したい」という理由でお酒をやめる場合、「浮いたお金で欲しいものを買うことができる」というメリットが得られるでしょう。

モチベーションを維持するためにも、紙やスマホに具体的に書き出して可視化しておくのがおすすめです。

2-2 明確な目標と期間を決める

お酒をやめる理由やメリットが明確になったら、「1日の飲酒量」「禁酒日」「開始日」を決めましょう。

漠然と「お酒をやめよう」と思うだけでは長続きしにくいため、まずは達成しやすい目標を設定することがポイントです。

また、開始日をカレンダーに書き込むことで、行動に移しやすくなります。

開始日は、飲酒の誘惑が多い年末年始や夏休みシーズンを避け、心身に余裕がある期間に設定しましょう。

自分や家族の誕生日などの記念日を開始日に設定すると、目標への意識が高まり、習慣化しやすくなります。

2-3 失敗パターンを把握する

お酒をやめる過程では「つい飲んでしまった」という失敗も起こり得ます。

重要なのは、飲んでしまった原因を客観的に分析することです。

例えば、「視界に入る場所にお酒があった」「ストレスが溜まっていた」「給料日で気分が上がっていた」など、お酒を飲みたくなるパターンを把握しましょう。

パターンを知れば、次に同じ状況が起きても冷静に対処できます。

失敗を責めるのではなく、改善のヒントとして前向きに活かすことが大切です。

2-4 お酒の代替・防止策を考える

失敗パターンを見つけたら、「同じ状況を繰り返さないためには何ができるか」を考えましょう。

例えば、「お酒が見える場所にお酒が置いてあったから飲んでしまった」という場合、「自宅にお酒を置かない」「飲む時は必要な分だけ買う」といった対策が有効です。

どうしても飲みたくなった場合は、ノンアルコール飲料や炭酸水に置き換えることで、無理なく飲酒欲求をコントロールできます。

飲み会に誘われた場合は、「医師に飲酒を控えるように言われている」「車で来ている」と伝え、上手にお酒を断りましょう。

2-5 定期的に達成状況の評価と次の行動目標を立てる

禁酒を継続するには、自分の努力を「見える化」すると達成感を得やすくなります。

飲まなかった日数や体調の変化を、禁酒専用アプリやカレンダーに記録し、週ごと、月ごとに振り返りましょう。

成果を実感できれば、モチベーション維持にもつながります。

もし途中で飲んでしまっても、落ち込まずに「次はどうすれば防げるか」を考えることが大切です。

小さな達成感を積み重ね、お酒に頼らない生活を習慣化しましょう。

3. お酒をやめる・減らすための3つの目標設定のポイント

お酒をやめたいと思っても、目標があいまいだと途中で挫折する可能性があります。

禁酒を成功させるには、明確で現実的な目標設定が重要です。

また、無理に我慢するのではなく、自分の生活リズムや性格も考慮しましょう。

本章では、お酒をやめる・減らすために意識した3つの目標設定のポイントを紹介します。

3-1 お酒をやめる時期・減らす量を決める

疲れやストレスが溜まると、ついお酒に手が伸びてしまうこともあるでしょう。

禁酒を始めるタイミングは、仕事や家庭のイベントが落ち着き、心身に余裕がある時期を選ぶのがおすすめです。

また、新年会・忘年会・歓迎会など、飲酒の機会が多いシーズンは避けた方が無難です。

自分や家族の誕生日など、特別な日を開始日にすると気持ちを新たにしやすく、モチベーション維持にもつながります。

減酒する場合は、「月・火・水を休肝日にする」「お酒の席では乾杯の時だけ飲酒OK」「飲む時は缶ビール(350ml)1本だけに制限する」など、具体的にルールを決めましょう。

3-2 無理のない「小さな目標」から始める

いきなり禁酒が難しいと感じる場合は、減酒から始めましょう。

目標を設定する際は、達成しやすい「小さな目標」を作ることがポイントです。

例えば、「週に2日だけ休肝日を作る」「晩酌の量を半分にする」といった段階的な目標設定が効果的です。

小さな成功体験を重ねることで自信がつき、自然と飲酒量を減らせるでしょう。

3-3 定期的に見直すことを前提にする

目標は一度立てたら終わりではなく、定期的に見直すことが重要です。

生活環境やストレスの負荷は常に変化するため、柔軟に調整できる目標が理想です。

例えば、「1か月後に続けられているか」「無理を感じていないか」を振り返ることで、現実的なペースを保ちながら継続できます。

最初から完璧を目指すのではなく、修正を前提として自分のペースでお酒をやめることがポイントです。

4. お酒をやめる・減らすための5つの継続のコツ

「最初の数日は順調でも、気づけばまた飲んでしまう」といった禁酒経験者は少なくありません。

お酒をやめるためには、本人の強い意思だけではなく、環境作りや行動の工夫が大切です。

そこで本章では、無理なく禁酒・減酒を続けるための5つのコツを紹介します。

4-1 お酒以外の趣味を見つける

お酒をやめる上で大切なのは「飲まない時間をどう過ごすか」です。

手持ち無沙汰な時間が続くと、飲酒のことで頭がいっぱいになり、ついお酒に手が伸びてしまうかもしれません。

以下の項目は、禁酒中におすすめの趣味や代替案です。お酒をやめる際の参考にしてください。

【禁酒中におすすめの趣味・作業】

- 掃除、片付け

- 筋トレ、ランニング、散歩、ヨガ

- 読書、資格勉強

- ブログやYouTubeを開設する など

楽しめることが増えるほど、飲酒に頼らない充実した日常を送れるようになり、禁酒が長続きしやすくなります。

4-2 「お酒をやめる」と周りに宣言する

仕事や友人との付き合いで、飲酒の機会が多くなる方は、「最近はお酒を控えている」とあらかじめ伝えることが大切です。

事前にはっきりと意思を示すことで、無理にお酒を勧められる場面を避けられます。

断りづらい場合は、以下のような伝え方を参考にしてください。

【上手なお酒の断り方】

- 自転車や車で来ている

- 風邪気味で薬を飲んでいる、体調が悪い

- お酒に弱い体質、アレルギーがある

- 医者からアルコール禁止と言われている など

無理をせず、自分のペースで禁酒を続けましょう。

4-3 飲酒のきっかけを減らす

「仕事終わり」「ストレスを感じたとき」など、飲酒のきっかけとなる場面を減らすのも効果的です。

例えば、帰宅後すぐにお風呂に入る、リラックスできる音楽を聴くなど、代わりの行動を決めておくと良いでしょう。

また、お酒を棚の中や冷蔵庫の奥の見えない場所に置いたり、飲酒日は飲む分だけ購入して帰宅するように工夫しましょう。

4-4 減酒や目標達成のためのアプリを利用する

最近は、禁酒や減酒をサポートするアプリも登場しています。

| アプリ | 特徴 | 提供元 |

|---|---|---|

| 減酒にっき (iPhone / Android) |

・主に減酒サポートを行うアプリ ・飲酒量やお酒の種類の記録 ・通院、服薬スケジュールの登録や通知機能、記録忘れアラート機能 ・医師や家族との記録共有も可能 |

大塚製薬株式会社 |

| HAUDY (iPhone / Android) |

・減酒治療補助アプリ ・治療用アプリ(プログラム医療機器)として、薬事承認を受けたアプリ ・患者用と医師用の2本構成で、飲酒記録をもとに医師が診察・指導できる設計 ・個別化された目標、行動プラン、学習コンテンツが組み込まれている ・保険適用が予定されている(2025年10月時点) |

沢井製薬株式会社・株式会社CureApp |

「減酒にっき」は、治療アプリとしての薬事承認や保険適用の情報は、公式からの発表はなく、現時点では「支援ツール」や「補助ツール」という位置付けです。

「日常的に飲酒量を見える化したい」という場合は、手軽に始められる「減酒にっき」が使いやすいでしょう。

「HAUDY」は、アルコール依存症など、医療機関による飲酒コントロールが必要な段階にある人に適した減酒治療アプリです。

プログラム医療機器として位置付けられており、患者用のスマホアプリと医師用のWebアプリの2種類で構成されています。

患者が記録した内容をもとに、医師は治療方針や目標の見直しなどの指導を効率的に行えます。

ほかにも、飲酒量や飲酒日の記録、グラフでの飲酒量の確認ができるカレンダーアプリなどもあるため、自分の性格や生活スタイルに適したアプリを活用してみましょう。

参考:

・減酒にっきアプリの初期設定や操作について |大塚製薬株式会社

・減酒治療補助アプリ「HAUDY(ハウディ)※1」を2025年9月1日に販売開始|沢井製薬株式会社・株式会社CureApp

4-5 専門医療機関に相談する

自力でコントロールが難しい場合は、心療内科や肝臓を専門とする内科に相談しましょう。

アルコール依存症の場合、脳にダメージを受けているため、意志の力だけではお酒をやめられないと言われています。

「飲酒量を減らせない」「お酒がないとソワソワする」と感じる場合は、早めに医師やカウンセラーに相談し、無理のない減酒・禁酒計画を立てましょう。

5. まとめ|自分に合った「お酒をやめる方法」を見つけよう

本記事では、お酒をやめるための5ステップや、飲酒の健康リスク、継続のコツや目標設定のポイントについて解説しました。

お酒をやめる方法は、人によって最適なアプローチがあるため、考え方や生活スタイルに合わせた禁酒・減酒を行うことが大切です。

完全に断つことが向いている人もいれば、少しずつ量を減らしていく方法が合う人もいます。

大切なのは「無理なく続けられる方法」を見つけることです。

お酒との付き合い方を見直すことで、体調の改善や睡眠の質の向上、気分の安定など、さまざまなメリットを実感できるでしょう。

今回紹介した5つのステップや継続のコツを参考に、自分のペースで取り組んでみてください。