ドライバーの安全を守るAIの異常検知とは?|仕組みや活用される場面を解説

運送業界でドライバーの安全を守る技術として注目されているのが、AIを活用した「異常検知技術」です。

ドライバーの姿勢や心拍などの生体データ、運転操作をリアルタイムで検知し、居眠り運転や体調不良などを早期に察知できるため、事故防止に役立てられています。

そこで本記事では、AIによる異常検知の仕組みや導入によるメリット、実際に活用されているシーン、そして異常検知技術の今後の課題や展望について分かりやすく解説します。

目次 / この記事でわかること

1. AIの異常検知とは?

AIの異常検知とは、「普段と違うおかしな動きや状態」を自動で見つけ出す技術です。

異常検知には3種類の検知方法があります。

| 外れ値検知 | 異常部位検出 | 変化点検知 |

|---|---|---|

| 膨大な正常データから大きく外れたデータを検出する。 (例:株価の急激な変動を検知する/機械のモーター音の異常を検出する) |

映像・音声・画像などから「部分的な異常」を検出する。 (例:防犯カメラ映像から不審者を検出する/ドライブレコーダーでドライバーの体調の急変による姿勢の乱れを検出する) |

データの流れが急に変化した瞬間を検出する。 (例:検索ワードが急上昇した瞬間を検出する/Webサイトのアクセス数が急上昇した時期を検出する) |

3種類の異常検知を運送業界で活用した場合、「車両」「ドライバー」「運転操作」の異常検知が可能になり、車両の故障やドライバーの疲労を事前に把握でき、予防策が打てるため事故防止に役立ちます。

ただし、精度が高い異常検知を実施するためには、AIに膨大なデータやパターンを学習させることが必要です。

では、AIは具体的にどのような流れで異常を検知しているのでしょうか?次の章で分かりやすく解説します。

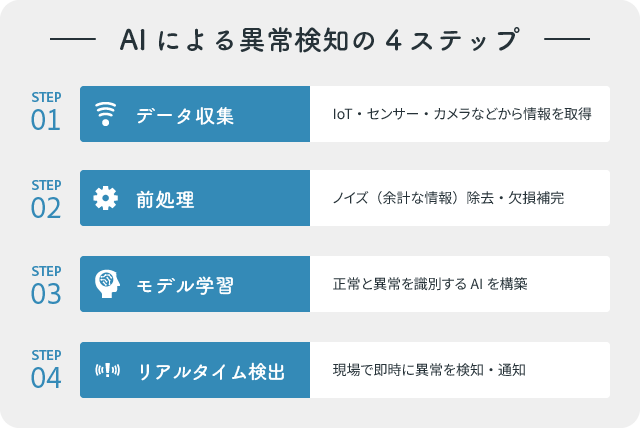

2. AIの異常検知の仕組み(学習手法)は4ステップ

異常検知の分野では、主に「教師あり学習(正解を与えた状態で学習させる)」と「教師なし学習(正解を与えないで学習させる)」の2つの手法が用いられています。

教師あり学習は、AIにラベリングされたデータを学習させるため、信号や標識を正しく分類できる点が特徴です。

一方で、教師なし学習は、ラベリングされていないデータを学習させるため、未知の異常に強く、ドライバーの運転傾向や挙動を検知する場合に適しています。

どちらも学習手法は異なりますが、異常を検知するまでの大まかな流れは共通しているため、本章では4つのステップに分けて異常検知の仕組みを解説します。

2-1 データ収集

AIが判断を下すために必要なのが「データ」です。

正常なデータばかりを学ばせても異常が何なのか理解できないため、できるだけ多くの「正常」と「異常」のデータを集めることが重要です。

ただし異常が発生するケースはとても少なく、十分なデータを得るのは難しい側面があります。

そのため近年は、IoTセンサーや機械の稼働ログ、仮想データなどを活用して、データ不足を補う試みも増えています。

2-2 前処理

集めたデータは、そのままではAIが扱いにくい状態であることがほとんどです。

ノイズと呼ばれる余計な情報が混じっていたり、記録が途中で途切れていたりすると、正確な学習につながりません。

そこで必要になるのが「前処理」です。

前処理では、数値の単位を統一したり、欠けているデータを補ったり、異常に大きな値を調整したりすることで、AIが使いやすい形に整えます。

特に異常検知では、わずかな変化を正しく捉えることが重要なため、この段階を丁寧に行うかどうかが精度を大きく左右します。

例えるなら、AIに渡すデータは「食材」であり、前処理は「下ごしらえ」のようなものです。

きちんと処理されていれば、後の調理=モデル学習がうまく進み、高精度な異常検知につながります。

2-3 モデル学習

前処理されたデータを使って、AIは「正常」と「異常」の違いを学びます。

異常データが豊富にある場合は、「教師あり学習」と呼ばれる方法で、ラベリングしたデータを学習させることが可能です。

しかし、現実には異常データが少ない場合が多く、その際は「教師なし学習」や「半教師あり学習」といった手法が使われます。

この手法は、データの特徴を自動で見つけ出し、「いつもと違う動き」を察知する仕組みです。

例えば、AIに機械の稼働音を繰り返し学習させると、普段とは違う異音を素早くキャッチできるようになり、故障による業務の遅延を防止できます。

つまりモデル学習は、AIに「経験」を積ませて感覚を養わせるステップであり、異常検知の性能を左右する核心部分といえます。

2-4 リアルタイム検出

実際の現場で重要なのは「いかに早く異常を見つけられるか」です。

例えば、ドライバーが居眠り運転をしてから気付いたのでは重大な事故につながりますし、車両の異常が発生してからでは、運行に大きな支障をきたします。

データの処理スピードが求められるため、最近ではエッジAIやストリーミング処理といった技術を活用し、現場でリアルタイムに異常検出できる環境が整いつつあります。

【エッジAIとは】

ネットワークの「端(エッジ)」にあるデバイス(エッジデバイス)にAIを搭載し、デバイス上でデータ処理を行う手法。

【ストリーミング処理とは】

無限に発生する連続的なデータを、生成されると同時にほぼリアルタイムで処理する手法。

今後は「速さ」と「正確さ」の両立を目指して、より高度な異常検知システムの普及が進むことが期待されています。

3. 運送業界でAIの異常検知を導入する6つのメリット

運送業界では、安全確保と効率的な運行管理が常に求められています。

従来はドライバーの経験や目視確認に頼っていた部分も、近年ではAIによる異常検知の導入で大きく変わりつつあります。

道路状況や車両の状態、さらにはドライバーの体調や挙動までをリアルタイムに検知できるため、事故防止や業務改善に役立てられるのが大きな特徴です。

そこで本章では、AIによる異常検知の活用でどのようなメリットが得られるのかについて6つ紹介します。

3-1 交通事故リスクを低減できる

AIによる異常検知は、車間距離の詰めすぎや急ブレーキ、車線逸脱といった運転挙動をリアルタイムで検知可能です。

異常検知の機能は、ドライブレコーダーや安全運転支援システムに搭載されている場合が多く、AIが異常と判断したら、アラートでドライバーに警告を発します。

万が一、ドライバーが意識を失い車両を制御できなくなった場合は、安全運転支援システムが作動し、クラクションで周囲の車両に注意を促したのち、減速後に車両を停止させます。

この一連のシステムは「ドライバー異常時対応システム(EDSS:Emergency Driving Stop System)」と呼ばれ、日野自動車は、2018年に世界で初めてEDSSを搭載した商用車(大型観光バス「日野セレガ」)の販売を開始しました。

2021年には、いすゞ自動車が国内で初めてEDSSを搭載した大型トラック「ギガ」を販売しており、異常検知技術が事故防止に活用されています。

3-2 ドライバーの健康をサポートできる

長時間労働や不規則な勤務が多い運送業界では、ドライバーの健康管理が長年の課題になっています。

AIを用いた異常検知の活用により、ドライブレコーダーや専用の車載カメラを通じて、まばたきの回数や脈拍の変化、操作の乱れといった微細なデータを分析し、眠気や体調不良の兆候を検知できます。

異常が検知されれば休憩を促したり、運行管理者にアラートを送ったりすることも可能です。

ドライバー自身の安全確保だけでなく、企業全体としても事故防止・労働環境改善につながります。

関連記事:

『過労運転とは?「会社の責任」や想定される「リスク」|違反点数や防止策も解説』

『企業がAIドラレコに乗り換える理由は?法人向けAIドラレコの選び方や費用相場|機能や5つのメリットを解説』

3-3 荷物の品質維持につながる

運送業では、荷物を安全かつ確実に届けることが最優先事項です。

AIによる異常検知は、 専用のカメラやLiDARを通じて、荷台の温度変化や振動、加速度を検知できるため、荷崩れや温度管理の不備といったリスクをいち早く発見できます。

すでに精密機器の輸送や食品などの温度管理が求められる輸送では、AIによる異常検知が活用されており、品質トラブルを未然に防ぐ取り組みが行われています。

また、荷姿異常を検知する技術もあり、ドライバーや作業員が荷物の下敷きになる事故や荷崩れに関連するヒヤリハットも未然に防止可能です。

3-4 業務効率を向上できる

AIによる車両や道路の異常検知により、渋滞や天候の変化、運転挙動の乱れを把握でき、事故や渋滞による運行の遅れを回避できます。

検知結果が管理者に通知されるシステムもあり、管理者は通知内容をもとに、ドライバーに安全で効率的な指示を出せるため、トラブル時でもスムーズな配送が可能です。

さらに、検知した異常データを蓄積・分析することで、「どのルートで遅延が多いか」「どの時間帯にリスクが高いか」といったノウハウが得られ、運行計画にも活用できます。

また、ドライバーの体調不良や居眠りの兆候が把握できれば、計画的に休憩や交代を組み込めるため、無理のない労働環境の構築と安定した輸送能力の確保が可能です。

近年は、社用車の位置情報や走行履歴、走行速度などを管理・把握できる「走行管理システム」の導入が進んでおり、ドライバーの負担軽減や業務の効率化に役立てられています。

3-5 車両整備やスケジュール調整に活用できる

車両の故障は、運行業務に大きな影響を与えます。

AIによる異常検知の活用により、エンジンの稼働状況や部品の劣化傾向を把握でき、計画的に車両整備のスケジュールを立てられます。

近年は、車検にも異常検知技術の活用が進められ、これまで検査官が目視で行っていた不正改造車両の確認をAIに任せる仕組みづくりが行われています。

3-6 コスト削減につながる

AIによる異常検知の導入は、事故防止や車両の故障によるコスト削減効果が期待できます。

例えば、事故が減少すれば修理費用や保険料の負担が軽減され、メンテナンスコストの削減が可能です。

また、荷物の品質トラブルを未然に防ぐことで、賠償リスクや顧客対応にかかるコストも抑えられます。

AIの活用は安全対策だけでなく、経営面におけるコスト最適化にも役立つため、運送業界にとって大きなメリットとなります。

4. 運送業界でAIの異常検知が活用される場面7つ

近年、AIによる異常検知は、さまざまな業界で急速に普及しており、運送業界も例外ではありません。

運送業界の場合、これまでドライバーの経験や目視に頼っていた判断をAIが行うことで、事故や怪我、運行の遅延を防止できるのが大きな特徴です。

ほかにも、さまざまな状況で異常検知技術が活用されています。

そこで本章では、AIによる異常検知が、具体的にどのような場面で活用されているのか、7つの例を挙げて解説します。

4-1 駅構内における不審者の検知

鉄道業界では、駅構内やホーム周辺における不審者の発見が重要な安全対策のひとつです。

異常検知技術を搭載した防犯カメラの導入により、混雑した状況でもAIが不審者や危険物を早期に発見できます。

JR西日本は、AIを搭載した防犯カメラ「mitococa」を開発しており、実際に新大阪駅などに導入されています。

運行の遅延対策としても有効であり、熱中症による倒れ込みや、侵入禁止エリアへの立ち入りなど、事故やトラブルを未然に防げる可能性があるため、利用客の安全確保にも効果的です。

4-2 走行車線や線路における突風の検知

JR東日本では、竜巻や突風に対する鉄道の安全性を高めるために、ドップラーレーダーを用いて突風の検知予測や、計画的な列車運転規制を行っています。

【ドップラーレーダーとは?】

ドップラーレーダーとは、電波を対象に当てて、その反射波の変化から動きを測定する装置です。「ドップラー効果」という、動く物体から返ってくる電波の周波数が変化する現象を利用しています。これにより、雨や雪の降り方、車や人の速度、突風などを検知可能です。気象観測や交通分野で広く活用されています。

JR東日本は、気象庁研究所と共同でドップラーレーダーを用いた突風探知の研究開発を行っており、2017年に世界で初めてAIを活用したドップラーレーダーで列車運転規制を開始しました。

AIを搭載したドップラーレーダーを使うと、雨や風などの自然現象や人や車の動きをより正確に検知できます。

AIが自動でデータを分析するため、誤検知が減り、危険を早く見つけられるのが大きなメリットです。

安全性が高まり、現場の判断もスムーズになります。

4-3 凍結した路面の検知

新潟市では、AIスマホを活用した路面判定システムを導入しており、路面の凍結や積雪などの状態、視界を自動判定し道路の安全や防災に役立てています。

新潟県では毎年のように雪による交通事故や渋滞が発生していたため、新潟市は、スペクティと日本気象協会が開発したAIによる「路面状態判別技術」と「指定判別技術」を、新潟県内の情報通信会社であるNCTが保有する「道路情報カメラ」に応用し、2023年から一部地域で導入を開始しました。

豪雪時や災害時に活用でき、事前に路面の危険を把握できることで、住民の安全を守ることが可能です。

また、運送業者にとっては、運行ルートの変更や安全運転の判断が可能になり、事故や遅延のリスクを軽減できます。

さらに、ドライバーの負担軽減や運行計画の効率化にもつながり、地域全体の物流の安定にも効果的です。

4-4 あおり運転・危険運転の検知

AIを搭載したドライブレコーダーはあおり運転や危険運転を自動的に検出し、ドライバーにアラートや音声で注意喚起を行う機能を備えています。

ユピテルが販売しているドライブレコーダーの場合、後方車の車間距離の詰めすぎや、数秒間にわたる異常な接近状態が続いた場合、AIがあおり運転と判断し、自動でイベント記録を開始し、ドライバーにもアラートで警告を行います。

また、運送業界で広く導入されている車両管理システムにも、あおり運転検出機能が搭載されている場合があり、トラブル時の法的証拠やドライバーへの運転教育の教材としても活用可能です。

関連記事:

『煽り運転の対策グッズ3選|煽り運転に遭った時の対処法・対策方法も解説』

『企業がAIドラレコに乗り換える理由は?法人向けAIドラレコの選び方や費用相場|機能や5つのメリットを解説』

4-5 ドライバーの健康状態の検知

近年の運転支援システムやドライブレコーダーには、ドライバーの姿勢が崩れた場合に、音声やアラートで警告を行う機能があります。

株式会社enstemが開発した「Nobi for Driver」は、心拍数を計測できるスマートウォッチとの連携により、異常を検知した際にはドライバー本人と管理者にアラートや通知を送信する仕組みを備えています。

AIによる異常検知の活用で、客観的に状況を把握できるため、ドライバーや管理者の判断ミスを防止でき、事故防止に有効です。

また、通知機能により管理者は迅速な運行指示を出すことが可能です。

このほか、AIによる顔認証機能が搭載されたアルコールチェッカーもあり、アルコールチェック記録の不正や飲酒運転の防止に活用されています。

以下の関連記事では、業務用のアルコールチェッカーの選び方や、おすすめのアルコールチェックアプリについて紹介しています。あわせて参考にしてください。

関連記事:

『【2025最新】アルコールチェックアプリ15選|機能比較・選定ポイントを解説』

『アルコールチェッカーを機能や使用目的ごとに比較!おすすめ10選』

4-6 違法車両・交通違反車両の検知

System K Camera(システム・ケイ・カメラ)が提供する車両ナンバー認識システムは、道路脇やETCに設置したカメラを用いて、車両のナンバープレートを自動で読み取ります。

これにより、目視で行っていたトラックの過積載をAIが自動検知し、危険走行を防止可能です。

盗難被害が多いハイエースバンなどの車両を所有する事業者の場合、車両ナンバー認識システムを用いることで、不審車両の早期発見や盗難防止に、一定の効果が期待できます。

また、物流倉庫や工場では搬入・搬出車両の記録を自動化でき、駐車場では不正利用の防止や料金精算の効率化にも役立ちます。

4-7 荷崩れを検知

トラック輸送では、走行中の衝撃や振動によって積荷がずれたり、はみ出したりする「荷姿異常」が発生する場合があります。

荷姿異常に気付かないまま荷下ろし作業を進めると、荷崩れが発生する恐れがあります。

こうした課題に対応するため、産業技術総合研究所と豊田自動織機は共同で、AIを活用した自動運転フォークリフトを開発・販売しました。

フォークリフトにはカメラとLiDARが搭載されており、カメラ映像で検出した荷姿と、LiDARから得られる形状データをAIが解析することで、作業を継続すべきか停止すべきかを判断します。

従来は、トラックドライバー本人がフォークリフトを操作して荷下ろしを行うケースも珍しくありませんでしたが、ドライバー不足や物流の2024年問題によるドライバーの労働時間制限などにより、異常検知技術の活用が進んでいます。

5. AIの異常検知|今後の課題と展望

AIによる異常検知は、自動車業界や医療業界など幅広い分野で活用が進んでいますが、活用の場を広げるためには解決すべき課題も残されています。

そこで本章では、AIの異常検知における今後の課題と展望について解説します。

5-1 AIの異常検知|今後の課題

AI活用を進める上で課題となるのが「データ処理」と「セキュリティ」です。

自動運転の分野では、カメラやセンサーから膨大なデータをリアルタイムで分析する必要があり、高速で安定した5G回線の整備が必要です。

また、AIはサイバー攻撃による誤作動や情報漏洩のリスクが考えられます。

医療では患者データ、製造業では設計情報など、秘匿性が高いデータを狙われるケースが今後増加する可能性があります。

そのため、データの暗号化やアクセス制御、従業員への教育といった対策が重要です。

5-2 AIの異常検知|今後の展望

運送業界におけるAIの異常検知技術は、今後さらに重要な役割を担うと考えられています。

これまでドライバーの経験や点検作業に頼っていた車両の不具合も、AIが早い段階で故障の兆候を検知できます。

カメラやセンサーの技術も進化しており、異常検知技術を搭載したドライブレコーダーや安全運転支援システムを設置することで、ドライバーの健康管理や事故防止に役立てられるでしょう。

異常検知の精度や信頼性が向上すれば、将来的に運送業界全体の効率化や人手不足の解消に役立つことが期待されます。

ほかにも、製造業では設備の故障予知や品質管理、医療分野では病気の早期発見、金融分野では不正取引の検知など、今後さらに幅広い分野での利用が見込まれています。

6. まとめ|AIの異常検知を活用してドライバーの安全を確保しよう

本記事では、AIによる異常検知技術の仕組みや導入によるメリット、実際に活用されている場面や今後の課題と展望について解説しました。

AIによる異常検知は、ドライバーの体調不良や急病による異変、危険運転などをいち早く察知し、重大事故を未然に防ぐ手段として役立っています。

運送事業者の場合、AI搭載型のドライブレコーダーや運転支援システムを取り付けることで、事故防止やドライバーの安全確保が可能です。

今後さらに技術が進化すれば、車両や道路脇に設置されたカメラ映像をもとに、橋梁やトンネルのひび割れを早期に検出して大事故を未然に防いだり、災害発生時に避難誘導や交通規制が即座に実行できる可能性もあります。

AIによる異常検知は、「事故発生後に対応する社会」から「事故を未然に防ぐ社会」への転換を支える技術として、私たちの暮らしに欠かせない存在になるでしょう。