アルコール・インターロックとは?装置の仕組みや導入のメリット・費用を紹介

近年、飲酒運転を未然に防ぐ有効な手段として注目されているのが「アルコール・インターロック」です。

アルコール・インターロックとは、運転前に呼気中のアルコール濃度を測定し、基準値を超えるとエンジンを始動させなくする装置のことです。

本記事では、アルコール・インターロックの仕組みや導入するメリット、国内外での普及状況、企業や個人が導入する際の流れや費用について、わかりやすく解説します。

安全運転管理やコンプライアンスの強化を検討している企業担当者の方、個人で安全運転を徹底したい方は、ぜひ参考にしてください。

目次 / この記事でわかること

1. アルコール・インターロックとは?性能要件と仕組み

飲酒運転を未然に防ぐ有効な手段として注目されているのが「アルコール・インターロック」です。

運転前に呼気中のアルコール濃度を測定し、一定の基準を超えている場合は車両のエンジンが始動しないよう制御する安全装置で、国内外で導入がすすんでいます。

本章では、アルコール・インターロックの基本的な概要や、具体的な仕組みについて解説します。

1-1 アルコール・インターロックとは?

アルコール・インターロックとは、運転前にドライバーの呼気中アルコール濃度を測定し、基準値を超えていた場合は、エンジンの始動を制御する装置です。

日本では、長年、ドライバーの飲酒運転が問題となっており、強制的に飲酒運転を防止できるアルコール・インターロックが注目されています。

緑・黒ナンバー事業者や、一部の白ナンバー事業者に対して、アルコールチェックが義務化されたことから、業務用車両や公共交通機関などを中心に導入がすすんでいます。

1-2 アルコール・インターロックの性能

アルコール・インターロックと名乗るためには、国土交通省が策定した性能要件を満たす必要があります。

性能要件は大きく分類すると以下の4つです。

【アルコール・インターロックの性能要件】

- 一般要件

- 校正・整備要件

- ごまかし防止要件

- 耐久性能要件

性能要件は、日本よりも普及が進んでいる欧州の規格をもとに策定されており、2025年時点で日本では事業用車両を中心に、3,300台を超えるアルコール・インターロックが導入されています。

しかし、これは決して多い数字ではなく、アメリカや欧州各国に比べると、数万台〜数十万台少ない状況です。

1-3 アルコール・インターロックの仕組み

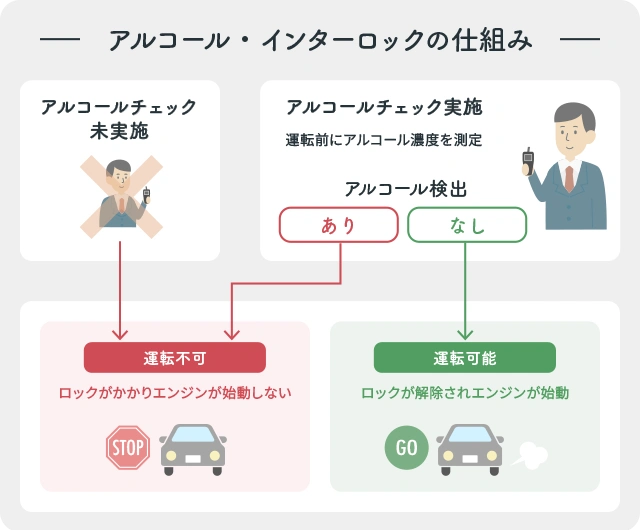

アルコール・インターロックは、アルコールセンサーとマイクロプロセッサを搭載した装置で、ドライバーの呼気に含まれるアルコール濃度を測定し基準値を超えた場合に、エンジンの始動を制御します。

アルコールチェックを実施しない場合でもエンジンは始動できず、警報や警告表示が出る機種もあります。

多くの機種では、測定結果や運転日時が記録され、顔認証によるなりすまし防止機能も利用できるため、不正防止やコンプライアンス強化に効果的です。

また、走行中に抜き打ちで再測定を求める機能や、測定の有効時間を設定できる機能もあり、不正飲酒やすり抜け行為への対策にも役立ちます。

アルコール・インターロックの機能は、アルコールチェッカーに似ており、アルコール濃度を測定する点では同じです。

しかし、両者には機能や目的に大きな違いがあります。

そこで次の章では、両者の違いについて詳しく説明します。

2. アルコールチェッカーとアルコール・インターロックとの違い

アルコールチェッカーとアルコール・インターロックは、いずれも飲酒運転防止を目的とした機器ですが、その機能や用途には明確な違いがあります。

| 項目 | アルコールチェッカー | アルコール・インターロック |

|---|---|---|

| 主な機能 | 呼気中のアルコール濃度を測定 | アルコール濃度を測定し、基準値超過でエンジン始動を制限 |

| 測定結果の反映方法 | 管理者またはドライバー自身が判断 | エンジンの始動に自動反映 |

| 飲酒運転防止効果 | 抑制力はあるが強制力はない | 飲酒運転を物理的に防止できる |

| 測定結果の自動記録 | スマホアプリ型など、一部機種で対応 | 多くの機種が自動記録に対応 |

| 再測定機能(運転中) | なし | 一部の機種で抜き打ち再測定が可能 |

| 導入コスト | 数千円〜数万円 | 数万円〜数十万円 |

アルコールチェッカーは、呼気中のアルコール濃度を測定する装置で、測定結果をもとに運転の可否を判断するのは管理者、またはドライバー自身です。

一方、アルコール・インターロックは車両と連動しており、アルコールが検出されるとエンジンの始動が制限されるため、飲酒運転を物理的に防止できます。

導入コストは、アルコールチェッカーの方が比較的安価であり、車両一台ごとに取り付けが必要なアルコール・インターロックは、導入費用が高額になりやすい傾向があります。

3. アルコール・インターロックの導入が義務ではない理由

緑・黒ナンバーや、一部の白ナンバー事業者には、アルコールチェッカーを用いた酒気帯び確認が義務化されているため、対象企業はアルコールチェッカーの導入が必須となっています。

しかし、アルコールチェッカーよりも強制力のあるアルコール・インターロックは、導入が義務化されていません。

その理由として、費用や設置の手間など、導入に伴う負担が個人や中小事業者にとって大きいことが挙げられます。

また、制度としての整備が十分にすすんでおらず、装置の細かい部分の性能基準や運用ルールが統一されていない現状も背景にあります。

さらに、現行の道路交通法では、飲酒運転自体を禁止することで対処しており、機器による強制的な制御までは求められていません。

現時点で義務化に踏み切った場合、さまざまな業界に負担がかかると考えられるため、今後すぐにアルコール・インターロックが義務化になる動きは見られないとされています。

しかし海外では、飲酒運転を行ったドライバーにアルコール・インターロックの装着を義務付けている国もあり、今後日本でも再犯率の高い飲酒運転者への対策として、義務化を含めた法整備が検討される可能性もあります。

4. アルコール・インターロックを導入する3つのメリット

アルコール・インターロックは、企業の安全管理体制の強化や、コンプライアンス対応が求められる現場での導入がすすんでおり、さまざまなメリットをもたらします。

本章では、アルコール・インターロックの導入でどのようなメリットが得られるのか、主な3つのメリットについて解説します。

4-1 メリット① 飲酒運転を強制的に防止できる

アルコール・インターロックは、基準値以上のアルコールが検出された場合、車両のエンジンが始動できない仕組みになっているため、飲酒運転を物理的に防止できます。

ドライバー自身の判断に頼る必要がないため、不正やヒューマンエラーも軽減できます。

また、アルコール・インターロックが搭載されていることで、「飲酒しても運転はできない」という意識が自然と根付き、ドライバーの意識向上にも効果的です。

安全運転をうながす上で、技術的・心理的に高い抑止効果を持つ装置といえるでしょう。

4-2 メリット② なりすまし対策ができる

一部のアルコール・インターロックには、カメラや顔認証機能が搭載されており、他人に代わって検査を受ける「なりすまし行為」を防止できます。

また、検査時の画像や動画を記録することで、不正が行われた際の証拠としても活用可能です。

ドライバーの本人確認を徹底できるため、アルコールチェックの質が向上し、管理者の負担も軽減されます。

4-3 メリット③ 検査結果や日時を記録できる

アルコール・インターロックの多くは、主に以下のような情報を自動的に記録する機能を備えています。

【アルコール・インターロックの記録項目】

- 検査日時

- アルコール濃度

- 顔写真

- エンジン始動、停止日時

- 装置のエラー情報

自動記録機能により、管理者は各ドライバーの運転履歴や検査状況を把握しやすくなり、万が一のトラブル時にも記録を活用できます。

装置にエラーが発生した場合には、システム制御を解除できるため、緊急時にも対応できます。

また、解除した際の履歴も自動記録されるため、不正利用も抑止可能です。

4-4 アルキラーNEX × D-Drive連携によるインターロック対応

なお、弊社が提供するクラウド型アルコールチェッカー「アルキラーNEX」は、株式会社ユビテックが提供する車載デバイス「D-Drive」と連携することで、アルコール・インターロックとしての運用も可能です。

すでに「アルキラーNEX」をご利用中の企業様であれば、「D-Drive」と連携するだけで、簡単にアルコール・インターロックを利用できます。

導入を検討している方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

5. アルコール・インターロック|国内外の普及状況

アルコール・インターロックの普及状況は、国によって大きく異なります。

海外では、欧米を中心に違反者に装着が義務化されている国もあり、日本は比較的、普及がすすんでいないのが現状です。

そこで本章では、日本国内の現状と海外での導入動向を比較しながら、日本で普及がすすんでいない背景について解説します。

5-1 海外における普及状況

アメリカでは、アルコール・インターロックの試験導入は1960年代に始まり、州ごとに法律が定められています。

一般的に、飲酒運転の違反者にはアルコール・インターロックの装着が義務化されており、現在、カナダを含めた北米だけでも、60万台以上のアルコール・インターロックが導入されています。

このほか、欧州では推定約8万台以上が普及しており、アジアでは、2024年10月に韓国が飲酒運転の常習者に対してアルコール・インターロックの装着を義務化しました。

5-2 日本における普及状況

日本では、アルコール・インターロックの導入は限定的で、法的な義務化には至っていません。

現在、事業用車両を中心に約3,300台以上のアルコール・インターロックが導入されており、海外と比較すると遅れをとっている状況です。

日本で初めてアルコール・インターロックの導入に向けた動きがあったのは、2006年ごろでしたが、先にアルコールチェッカーの導入が義務化されたため、自然とアルコール・インターロックの制度化が後回しになっていました。

しかし、飲酒運転防止の観点から再び脚光を浴びるようになり、現在では自治体や運送業界を中心に導入がすすみ、今後は支援制度や補助金の整備によって、さらに普及が促進される可能性があります。

また、「家族が常習的に飲酒運転を行うのを阻止したい」という理由で、個人装着するケースも増えているため、自家用乗用車にも普及していくと考えられています。

6. アルコール・インターロックの導入手順

アルコール・インターロックは、後付け装着が一般的ですが、近年では既存のアルコールチェッカーと車載デバイスを連携させることで、インターロック機能を実現できる製品構成も登場しています。

前述したとおり、弊社製品「アルキラーNEX」は、株式会社ユビテックが提供する「D-Drive」との連携により、エンジン始動制御を行うアルコール・インターロック機能の実装が可能です。

このように、既存の機器構成を活かして導入できる点は、費用や工事面の負担を軽減したい企業様にも大きなメリットとなります。

導入のおおまかな流れは以下のとおりです。

【アルコール・インターロックの導入手順】

- 機種の選定

- 予算や装置の仕様、取り付け日時をメーカーや取り付け業者に相談

- 取り付け工事の実施

- 動作確認と初期設定

- 運用開始

取り付けには電気系統への接続などが含まれるため、1台あたり2〜4時間程度の時間を要します。

運用開始後は、ドライバーへの使用方法の教育や、装置の定期的なメンテナンスも欠かせません。

なお、導入には数万円〜数十万円の費用がかかるため、予算を抑えたい場合は、すでにアルコール・インターロックが搭載されている中古車を購入する選択肢もあります。

7. アルコール・インターロックの導入費用と使える助成金

アルコール・インターロックの普及が注目される一方で、導入にかかる費用や工事の負担が気になる方も多いのではないでしょうか。

装置の性能や台数によってコストが大きく異なるため、アルコールチェッカーと比較すると高額になりやすい傾向があります。

そこで本章では、アルコール・インターロックの導入にかかる費用相場と、導入時に活用できる助成金制度について詳しく解説します。

7-1 アルコール・インターロックの導入費用の相場

アルコール・インターロックの導入費用は、装置の機能やメーカーによって異なりますが、一般的に1台あたり20万円〜25万円程度が目安です。

費用の内訳は以下のとおりです。

【アルコール・インターロックの導入費用】

- 本体価格:15〜20万円程度

- 取り付け費用:3〜5万円程度

- メンテナンス費用:年間1〜3万円程度

- 出張費用:出張条件や所在地によって異なる

1台ごとに20万円程度の費用が発生するため、保有台数が多い企業では、国や業界団体が設けている助成金制度の活用がおすすめです。

7-2 アルコール・インターロックの導入時に使える助成金

アルコール・インターロックの導入には大きなコストがかかるため、国土交通省や全日本トラック協会が実施している助成金制度の活用がおすすめです。

国土交通省では、ASV導入促進事業の一環として、以下の条件で補助金を交付しています。

| 補助対象車種 | 補助率 | 補助上限 |

|---|---|---|

| トラック バス タクシー | 1/2 | 100,000円 |

| 貸切バス(中小事業者等以外) | 1/3 | 67,000円 |

全日本トラック協会では、国土交通省の技術指針に適合した「呼気吹き込み式アルコール・インターロック」に対して、機器取得価格の1/2、上限2万円を助成しています。

申込は、各都道府県トラック協会にて受け付けており、装置購入後1ヶ月以内に必要書類を提出する必要があります。

詳細は、各都道府県のトラック協会に問い合わせてください。

8. アルコールチェック義務化の対象企業

現行制度では、事業者に対して、アルコール・インターロックの導入は義務ではなく、アルコールチェッカーによる酒気帯びの確認が義務化されています。

今日までに、飲酒運転根絶を目的とした法改正は何度も行われているため、正しいアルコールチェックの運用方法を把握していない方もいるかもしれません。

そこで本章では、現時点でのアルコールチェック義務化の対象企業について解説します。

2025年時点での、アルコールチェック義務化の対象企業は、緑・黒ナンバーと、一定台数以上の白ナンバー事業者です。

白ナンバー事業者で義務化の対象となるのは、以下のいずれかに該当する事業者です。

【白ナンバーにおける義務化の対象事業者】

- 定員11人以上の車両を1台以上保有している

- 車両を5台以上保有している

※自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算

該当するすべての事業者には、目視等による酒気帯びの有無の確認に加えてアルコールチェッカーを用いた確認が義務付けられています。

また、結果の記録も義務付けられており、記録項目も指定されているため、法令違反とならないよう、正しい運用方法を把握しましょう。

アルコールチェックの正しい運用方法や罰則については、以下の関連記事で紹介しているので、コンプライアンスの強化や安全対策に活用してください。

9. まとめ|アルコール・インターロックの導入で安全性を確保しよう

本記事では、アルコール・インターロックの仕組みや導入のメリット、国内外の普及状況、導入手順や費用について紹介しました。

アルコール・インターロックの導入は、飲酒運転の防止に直結し、ドライバー本人はもちろん、企業全体の安全意識向上にもつながります。

法令順守や事故リスクの低減といったメリットに加え、社会的信頼の確保にも効果的です。

導入にはコストがかかりますが、それ以上に得られる安全性と安心感には大きな価値があります。

飲酒運転ゼロを目指すために、積極的な導入を検討してみましょう。