【通勤中の飲酒運転】会社への影響や対応方法・労災認定の可否や飲酒運転の防止策を解説

飲酒運転は重大な交通違反であり、通勤中の飲酒運転が発覚した場合、個人の責任だけでなく、 会社にも大きな影響を及ぼします。

会社の信頼低下や飲酒運転をしてしまった社員の社内処分、さらには労災との関係など、法的・社会的な問題も少なくありません。

本記事では、通勤中に飲酒運転が発生した場合の会社への影響や対応方法、労災として認定されるかどうか、そして企業として取り組むべき防止策について詳しく解説します。

目次 / この記事でわかること

1. そもそも飲酒運転の基準とは?

飲酒運転は道路交通法で禁止されており、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分類されます。

それぞれの判断基準は、酔いの状態や体内のアルコール濃度によって明確に定められており、違反した場合には厳しい罰則が科されます。

| 区分 | 基準(呼気中アルコール濃度) | 行政処分 | 刑事処分 |

|---|---|---|---|

| 酒気帯び運転 | 0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満 |

・違反点数:13点 ・免許停止(期間90日 ※1) |

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |

| 0.25mg/l 以上 | ・違反点数:25点 ・免許取消(欠格期間2年 ※1、2) |

||

| 酒酔い運転 | 数値の判断ではない | ・違反点数:35点 ・免許取消(欠格期間3年 ※1、2) |

5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |

※1:前歴及びその他の累積点数がない場合の点数

※2:「欠格期間」とは運転免許の取り消し処分を受けた者が運転免許を再度取得することができない期間

酒酔い運転は「アルコールの影響で正常な運転ができない恐れがある状態」を指すため、アルコール数値に関係なく、以下のような兆候が見られると酒酔い運転として検挙されます。

【酒酔い運転と判断される兆候】

- 直線の上をまっすぐ歩けない

- 明らかに呂律(ろれつ)が回っていない

- 正常な受け答えができていない など

アルコール数値が0.15mg/l未満の場合でも、正常な運転ができないと判断された場合は、罰則の対象となります。

以下の関連記事では、飲酒運転の概要や罰則、同乗者や酒類提供者の罰則、防止策などについて詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。

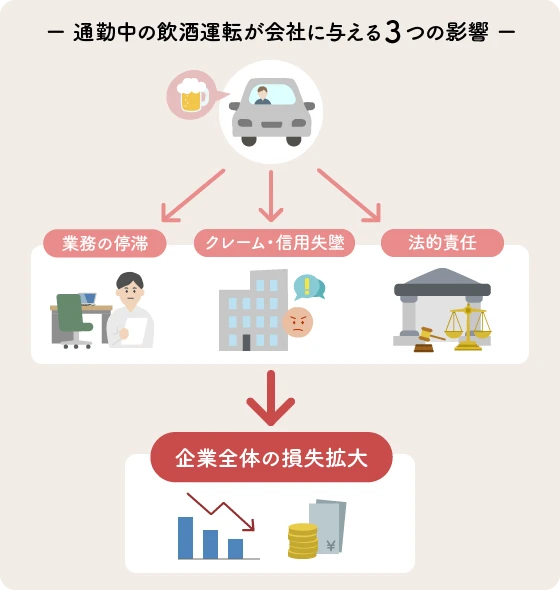

2. 通勤中の飲酒運転|会社の責任と3つの影響

通勤中の飲酒運転は、本人だけの問題にとどまらず、会社はさまざまな形で法的責任を問われ、事業に深刻な影響が出るおそれがあります。

そこで本章では、通勤中の飲酒運転が会社にもたらす3つの影響について詳しく解説します。

万が一の事態に備えて、「どのような対応が必要になるか?」や「飲酒運転の防止を徹底しない場合、どのような事態が想定されるか?」を把握しておきましょう。

2-1 業務が停滞する可能性がある

通勤中の飲酒運転で社員が逮捕・勾留されたり、事故による怪我で出勤できない場合、社員の担当業務が滞り、ほかの社員がその分の穴埋めをする必要があります。

特に、飲酒運転をした社員が専門的な知識やスキルを持つ場合や、代替要員の確保が難しい中小企業や現場職の場合では、納期の遅延や取引先への対応など、部署全体の業務に支障をきたすおそれがあります。

2-2 クレーム対応が発生する可能性がある

1人の社員だけによる通勤中の私的行為であっても、企業の管理姿勢やモラルが問われるケースは少なくありません。

社員が飲酒運転で事故を起こした場合でも、被害者への対応は会社が行う場合もあります。

人身事故であれば、被害者の治療費や慰謝料、物損事故であれば修理費用の弁償など、多額の損害賠償が発生する可能性もあります。

また、被害者やその関係者からのクレーム対応、警察や保険会社との連携を要する事態に発展することも考えられるでしょう。

さらに、飲酒運転の事実がSNSや報道などで公になれば、取引先からの信用失墜や、顧客からの問い合わせ、一般消費者からの企業イメージ低下につながるクレームも発生し、会社の信頼回復に多大なコストと時間がかかることが想定されます。

2-3 会社側が法的責任を問われる可能性がある

会社の責任領域を確認するにあたって、民法第715条の「使用者等の責任」と自動車損害賠償保障法第3条の「自動車損害賠償責任」に注目する必要があります。

【民法第715条】

引用元:民法第715条(使用者等の責任)|e-Gov 法令検索

- ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

- 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

- 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

【自動車損害賠償保障法第3条】

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

引用元:自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)|e-Gov 法令検索

本記事では断定的なことは言えませんが、社員が通勤中に飲酒運転を起こした場合、会社も法的責任を問われる可能性があります。

例えば、「会社が社員の飲酒運転を認識しながら放置していた」「アルコールチェック体制が整っていなかった」という場合は、損害賠償を請求されたり、車両停止・営業停止の行政処分の対象になる可能性が高いです。

会社の管理体制が不十分であったと判断されれば、罰金や懲役などの刑事罰に問われる可能性もあるでしょう。

以下の関連記事では、社員の飲酒運転による会社の責任や仕事への影響についてより詳しく紹介していますので、あわせて参考にしてください。

3. 通勤中の飲酒運転|会社の適切な対応方法

社員が通勤中に飲酒運転を起こした場合、会社は速やかに適切な対応を取ることが必要です。

しかし、適切な事実調査や処分が行われなかった場合、会社の管理体制やコンプライアンス意識が疑われ、採用活動や営業活動にも悪影響を及ぼす可能性があります。

そこで本章では、社員による飲酒運転が発覚した場合の、具体的な対応手順について解説します。

3-1 事実関係を調査する

通勤中の飲酒運転が発覚した場合、最優先で行うべきは、正確な事実関係の調査です。

いつ、どこで、どのような状況で飲酒運転が行われたのか、アルコールの摂取量や運転状況、事故の有無などを詳細に確認しましょう。

本人からの聞き取りはもちろん、必要に応じて警察の捜査状況や、ドライブレコーダーの映像、目撃者の証言なども収集し、客観的な証拠に基づいて事実を把握することが重要です。

この段階での情報収集が、その後の適切な処分決定の材料となります。

3-2 必要に応じて懲戒委員会を設置する

懲戒委員会の設置は、法律で義務付けられていませんが、就業規則等に定めがある場合や、処分の公平性をより高めたい場合に推奨されています。

また、懲戒委員会には、当該社員、人事担当者、部署の責任者、社外の専門家(弁護士など)に同席してもらうことで、公平かつ客観的な判断がしやすくなります。

社員からの「不当な処分だ」という訴えのリスクを軽減できるメリットもあるため、自社の状況に合わせて、懲戒委員会の必要性を検討しましょう。

3-3 社員への処分を決定する

懲戒委員会での審議と、事実関係の総合的な判断に基づき、社員への最終的な処分を決定します。

処分内容は、飲酒運転の悪質性、会社への影響、過去の勤務態度、本人の反省の度合いなどを総合的に考慮して決定することが大切です。

懲戒処分には、戒告、減給、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇などがあり、就業規則に則って適用されます。

処分決定後は、本人に処分内容と理由を明確に伝え、再発防止に向けた指導やサポートも検討することが重要です。

4. 通勤中の飲酒行為は労災対象(通勤災害)になる?

通勤中や退勤中の飲酒行為により発生した事故や怪我は、一定の要件を満たせば「通勤災害」として労災保険が適用される場合がありますが、飲酒行為の程度や状況次第では、労災の適用が拒否される可能性もあります。

そこで本章では、労災認定(通勤災害)の基本的な考え方や、飲酒行為が通勤災害として認められた事例、飲酒運転を行った場合の認定の可否について解説します。

4-1 労災認定(通勤災害)の基本的な考え方

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を指します。

通勤災害に該当するには、通勤中(もしくは退勤中)と認められるルートで起きた事故であることが前提です。

【「通勤」に該当するルート】

- 住居と就業場所との間の往復

- 就業場所から他の就業場所への移動

- 住居と就業場所との間の往復に先行し、又は航続する居住間の移動

「通勤」のルートからの逸脱、または中断された場合には、原則として通勤災害とは認められません。

例えば、通勤経路から大きく外れて、業務とは関係のない私的な行為(映画館に行く、バーに行くなど)を行った場合などが該当します。

「飲酒は業務とは関係ない行為」と結論づけられそうですが、取引先との付き合いや忘年会などの帰り道や、翌日の通勤中に負傷した場合、通勤災害が認められる場合があります。

4-2 飲酒行為は「通勤災害」として認められた事例

社内での酒席を含む会合に参加した社員が、帰宅途中に地下鉄の階段から転落して死亡した事故について、東京地裁は通勤災害と認定しました。(C労基署長事件・平成19年判決)

この会合は部長の命令で出席が義務付けられ、業務上の課題や改善策などが議論されており、費用も会社負担でした。

酒類の提供はあったものの、意見交換を円滑にする目的と判断され、業務性が認められています。

事故当日は体調不良で居眠りしていたことも考慮され、裁判所は遺族の主張を認め、通勤災害の適用が認められました。

飲酒行為が認められた上で「通勤災害」が適用されるケースは非常に少なく、すべての飲み会が業務とみなされるわけではありません。

実際、通勤災害の可否をめぐる裁判は、これまでに何度も開かれていますが、飲酒行為が関連している場合、「通勤災害」として認められにくい傾向があります。

4-3 飲酒運転が「通勤災害」として認められる可能性は低い

飲酒運転による事故が「通勤災害」として認められる可能性は極めて低いとされています。

そもそも飲酒運転は、道路交通法に違反する行為であり、社会的にも許容されない重大な過失です。

たとえ業務の一環として飲酒した場合でも、飲酒運転という違法行為により、通勤災害として認められるのは難しくなります。

会社として社員に安全な通勤を促す義務がある一方で、社員にも法令遵守の義務があるため、飲酒運転は通勤災害の枠から外れると考えるのが一般的です。

5. 通勤中の飲酒運転の事例

通勤中に飲酒運転を行った場合、社員本人はもちろん、企業にも大きなリスクがおよびます。

本章では、通勤災害が認められなかったケースや、懲戒処分に至ったケースを具体的に紹介します。

実際にあった事例から、労災の可否や企業側の対応などを学ぶことで、予防策や社内ルールの見直しにつなげましょう。

5-1 通勤災害が却下された

社内での飲酒を伴う任意の会合に出席後、酩酊状態で帰宅途中に事故死した社員が通勤災害に該当するかが争点となった事案があります。

裁判所は、会合自体に業務性があると認めたものの、拘束性の低さや飲酒の程度から、業務性があったのは午後7時ごろまでと判断しました。

また、帰宅行為は業務終了から3時間以上経過しており、社員は酩酊状態だったことから、就業関連性および合理的な通勤方法としても否定されました。

結果、通勤災害としては認められないと結論づけられ、訴えは棄却されています。

5-2 社員が懲戒処分された

市の職員が出勤前に缶ビール2本と焼酎2杯を飲んだ状態で自家用車で出勤し、交差点内で居眠りをしていたところ、警察による職務質問を受けました。

警察が呼気検査を行ったところ、基準値を超えるアルコールが検出されたため、免許取り消しの処分と罰金30万円の略式命令を受け、懲戒免職処分を受けました。

5-3 SNSや報道で話題になった

ある大手企業グループの傘下組織において、社員による飲酒運転が複数回にわたって発覚し、大きな社会問題となりました。

特に問題視されたのは、点呼時にアルコール検知器を使用せず、目視や自己申告のみで確認を行うなどの不適切な点呼体制が常態化していた点です。

飲酒状態のまま業務に従事したり、通勤したりする社員がいたことが明らかになり、SNSや複数の大手メディアでも大きく報じられました。

結果として、事業許可が取り消され、進行中の膨大な業務の調整や再発防止に向けた対策を迫られる事態となりました。

6. 通勤中の飲酒運転を防止する5つの対策

通勤中の飲酒運転は、社員の命に関わるだけでなく、会社に甚大な経済的損失や信用の失墜をもたらすリスクがあるため、防止策を講じる必要があります。

そこで本章では、飲酒運転を未然に防ぐ方法について、5つ紹介します。

6-1 社員教育を行う

飲酒運転の防止には、まずは社員一人ひとりが安全運転への意識を向上させることが重要です。

定期的な研修やeラーニングを通じて、飲酒運転の危険性、飲酒が与える判断能力への影響、飲酒運転による罰則の重さ、会社に与える影響などを具体的に教育しましょう。

単に「飲酒運転はダメ」と伝えるだけでなく、実際に起こった悲惨な事故例を共有したり、飲酒時の身体反応を体験できる機会を設けたりすることで、より深く危機意識を根付かせることができます。

また、飲酒運転をしない・させないための具体的な行動指針を明確にすることも重要です。

6-2 就業規則や懲戒処分の内容を周知する

飲酒運転に対する会社の毅然とした姿勢を示すためにも、就業規則に飲酒運転に関する規定を明確に盛り込み、決定した内容を社員に周知することが大切です。

特に、飲酒運転が発覚した場合の懲戒処分の内容(例:厳重注意、減給、出勤停止、懲戒解雇など)については、具体的な事例を交えながら説明し、いかなる場合も例外なく適用されることを周知しましょう。

こうした取り組みにより、社員は飲酒運転がいかに重大な行為であるかを認識でき、安易な気持ちで飲酒運転を行うことを防止できます。

6-3 アルコールチェックを徹底(導入)する

黒ナンバーや緑ナンバーの事業用車両を保有する会社へは、アルコールチェックが義務化されています。

また、2023年12月1日の道路交通法施行規則の改正により、一定台数以上の白ナンバー車を保有する事業所にもアルコールチェックが義務化されています。

義務化の対象企業は、アルコールチェックを徹底することで、社員の安全確保と法令遵守の徹底が可能です。

一方で義務化の対象外である会社でも、アルコールチェックを行うことで、飲酒運転の兆候を早期に発見し、未然に防ぐことが可能です。

また、アルコールチェックをルーティン化することで、社員の飲酒運転に対する意識を常に高く保つ効果も期待できます。

6-4 ハンドルキーパー運動を徹底する

職場の飲み会や社員同士の集まりで飲酒の機会がある場合は、「ハンドルキーパー運動」を積極的に推奨・徹底しましょう。

ハンドルキーパーとは、事前に飲まない人を決めて、その人が車の運転を担当するという運動です。

ハンドルキーパー運動を推奨するには、例えば、ハンドルキーパーになった社員には、飲食代を無料にしたり、翌日の昼食手当を支給するなど、インセンティブを設けることも有効です。

飲酒運転をさせないために、社員全員が意識して取り組めるような仕組み作りを行いましょう。

6-5 アルコール依存症が疑われる社員のケアを行う

飲酒運転の背景には、アルコール依存症が潜んでいるケースもあります。

過去には、「仕事のストレスを緩和させるために、出勤前に飲酒した」という事例も複数発生しています。

もし、特定の社員に飲酒運転の兆候が見られたり、業務に支障が出ているようであれば、アルコール依存症の可能性を疑い、専門機関への相談を促すなど、適切なケアを行いましょう。

また、健康相談窓口を設置したり、産業医との連携を強化したりすることで、早期発見・早期対応に努めましょう。

7. まとめ|通勤中の飲酒運転は罰則の対象!日頃から安全運転を意識しよう

本記事では、通勤中に飲酒運転が発生した場合の会社への影響や対応方法、労災認定の可否、飲酒運転の防止策について詳しく解説しました。

通勤中の飲酒運転は、たとえ業務時間外であっても厳しい罰則の対象となり、企業にとっても大きなリスクです。

社員一人ひとりが安全運転を心がけることはもちろん、企業としても飲酒運転を未然に防ぐための体制づくりが求められます。

定期的な安全教育やチェック体制の整備など、日頃からの取り組みが重大事故の防止につながります。

飲酒運転は「しない・させない」を徹底し、安全な通勤環境を守りましょう。