アルコールが抜ける時間は?分解時間の計算方法|飲酒後の運転は何時間後から大丈夫?

お酒を飲む際に気になるのが、「アルコールが抜ける時間はどのくらいかかるか?」ですよね。

アルコールの分解時間を把握しておけば、次の日の大事な予定や体調管理、運転をしても問題ないかどうかの判断がつきやすくなります。

実際にアルコールが抜ける時間は個人差があるので一概には言えませんが、知識として把握しておくことで、体調管理や安全管理に役立ちます。

ちなみに、アルコール1単位(ビール500ml、日本酒180ml)あたりの分解にかかる時間は、一般的な体格(体重60kg前後)であれば4〜5時間程度です。

本記事では、主にアルコールの分解に関する以下の疑問を解消します。

- お酒の種類ごとのアルコールが抜ける時間の早見表

- アルコールが抜けるまでのメカニズム

- アルコールが抜ける時間の計算方法(計算機)

- アルコールを早く抜く方法

また、パイ・アールでは実際に従業員がお酒を飲み、アルコールが抜けるまでの時間を測定する実験を行っています。詳しくは以下の関連記事よりご確認ください。

目次 / この記事でわかること

1.アルコールが抜ける時間の計算方法【早見表・セルフチェック】

アルコールが身体から抜けるまでの時間は、当たり前ですが個人差があります。

ですが、計算式や早見表を活用することで「⚪︎⚪︎ml程度のお酒を飲んだから、⚪︎時間あければアルコールが抜けるな…」という目安になります。

これを把握しておくと日々の生活でとても便利ですのでぜひ活用してください。

1-1 アルコールが抜けるまでの計算式

アルコールが体から抜けるまでの時間は、次の計算式で目安を出せます。

体重(kg)× 0.1 = 1時間に分解できる純アルコール量(g)

【例:体重60kgの場合】

体重(60kg)× 0.1 = 6g(1時間あたり)

上記例では、1時間で6gのアルコールが抜ける計算となります。

※この式は、あくまでも平均的な目安であり、性別や年齢・体調・飲酒習慣などによって個人差があります。

1-2 【早見表】体重別・お酒種類別の分解時間

すぐにアルコールが抜ける時間の目安を知りたい場合、以下の早見表を活用すると便利です。

純アルコール量を基準に、飲酒後にアルコールが体内から分解されるまでのおおよその時間を体重別に示したものです。

| 酒類と飲酒量 | ビール(5%) 500ml |

日本酒(15%) 1合 |

ワイン(12%) 200ml |

チューハイ(5%) 350ml |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 純アルコール量 | 20g | 22g | 20g | 14g | |

| 体重 | 40kg | 約5時間 | 約6時間 | 約5時間 | 約3時間半 |

| 50kg | 約4時間 | 約4時間半 | 約4時間 | 約2時間半 | |

| 60kg | 約3時間半 | 約4時間 | 約3時間半 | 約2時間 | |

| 70kg | 約3時間 | 約3時間半 | 約3時間 | 約2時間 | |

お酒を複数種類飲んだ場合や量が多い場合は、種類ごとの分解時間を単純に足し算・掛け算して合計してください。

例えば、ビール500mlを2杯飲んだ場合は、表に記載された時間の2倍が目安となります。

どの種類のお酒であっても、2〜3杯飲めば半日程度はアルコールが体内に残ると考えてください。

その理由は、時間が経っても血中アルコール濃度がゼロになるまでには相応の時間が必要だからです。

また、睡眠をとってもアルコール分解の速度は変わりません。

眠っている間も分解は進みますが、起きた瞬間に抜けきっているとは限らないため、飲みすぎた翌朝は、体感的に酔いが覚めていてもアルコールが残っている可能性があります。

そのため、翌朝に運転や仕事など集中力・判断力が必要な行動を行う場合は、必ずアルコールチェックを実施し、安全を確認してから行動しましょう。

※上記表は、体重別の平均的なアルコール分解時間の目安です。実際の分解速度には個人差があり、年齢・性別・体調・飲酒習慣・肝機能・服薬状況などによって大きく変動します。

※表示時間は「ほぼ代謝された状態」の目安であり、血中アルコール濃度が完全にゼロになるまでの保証ではありません。

※飲酒後の安全確認には、必ず呼気アルコールチェッカーなどの客観的な計測方法を使用してください。

1-3 【セルフチェック】アルコールの抜ける時間を測定する計算機

もっと具体的にアルコールの抜ける時間を知りたい場合は、福岡県警察が提供している計算機を使うことで、簡単にアルコールの分解時間の目安が分かります。

① Webサイトにアクセス

まずは、福岡県警のアルコールのセルフチェックのサイトにアクセスします。

② 体重の入力

体重を入力します。

今回は65kgとして数値を入力ます。

③ 飲んだお酒の量を入力

飲んだお酒の量を入力します。

度数はあらかじめ設定されているため、自分が飲んだお酒の量を入力しましょう。

今回はビール瓶(中)3本で進めます。

④ 結果を確認

「チェックする」ボタンをクリックすると結果が表示されます。

今回は飲んだアルコールが抜けるまで「10時間」と表示されたかと思います。

こちらはあくまでセルフチェックなので目安ですが、県警が提供しているツールなので参考にしやすいですね。

2.アルコールが抜ける時間と分解されるまでの流れ

冒頭で解説した通り、一般的な体型(体重60kg前後)の場合、アルコールが抜ける時間は、アルコール1単位(ビール500ml、日本酒180ml)あたりで4時間〜5時間程度と言われています。

体内に摂取されたアルコールは、胃に留まっている間は比較的ゆっくりと吸収されますが、小腸に到達すると急速に吸収されます。

汗をかいたり、水をたくさん飲むとアルコールが早く抜けると思われている方も多くいらっしゃると思います。

しかし、わずかな量のアルコールであれば呼気、汗、尿からも排泄されますが、代謝のほとんどは肝臓で行われています。

飲酒習慣によっても代謝速度は大きく異なるので、お酒好きの人は代謝速度が予測困難です。

他にもアルコールの吸収や分解は、血中アルコール濃度が高いと分解が早く、低くなるとゆっくり分解されることもあります。

2-1 アルコール分解のメカニズムについて

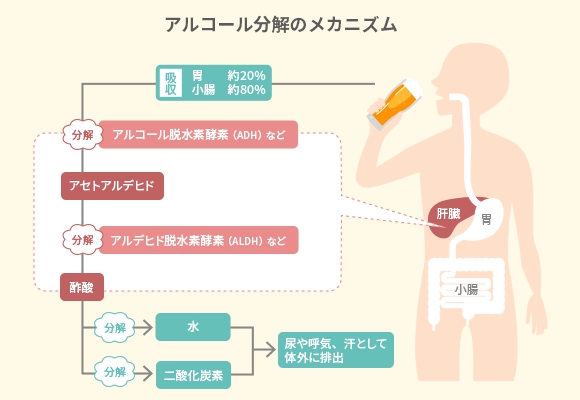

アルコールが体内に摂取されると、約20%が胃で、残りの80%が小腸で吸収されます。この吸収されたアルコールは血流を通じて肝臓に運ばれ、そこで分解のプロセスが始まります。

肝臓に到達したアルコールは、まずアルコール脱水素酵素(ADH)によって「アセトアルデヒド」という物質に分解されます。

アセトアルデヒドは非常に反応性が高く、体にとって有害なため、すぐにアルデヒド脱水素酵素(ALDH)によって「酢酸」に分解されます。

この酢酸はさらに細胞のミトコンドリア内でクエン酸回路を通じて代謝され、エネルギー生成の過程で水と二酸化炭素に分解されます。

この分解された水と二酸化炭素は、体内で生成された他の代謝物質と共に、尿や呼気、汗として体外に排出されます。

余談ですが、アルコールの一部はそのまま呼気を通じて排出されるため、アルコールチェッカーなどで呼気中のアルコール濃度を測定することが可能となっています。

当然ながらアルコールの摂取量が多いほど、肝臓での分解が追いつかず、体内にアセトアルデヒドが多く蓄積することになります。

アセトアルデヒドが長い時間体内に蓄積すると二日酔いの原因となるほか、吐き気や頭痛などの症状を引き起こす原因となります。

このように、アルコールが体内で分解されるメカニズムは複数の段階を経ており、その過程で生成される物質によって体調にも大きな変化を与えています。

パイ・アールでは、従業員がアルコールの体質検査(遺伝子検査)を実際に受け、その結果を記事にしています。

ご自身の体質を知ることで、よりアルコールとの付き合い方が明確になりますので、体質検査が気になる方はぜひ以下の関連記事をご覧ください。

3.酒類の違いによるアルコール量の分解スピード

体内に入ったアルコールは、どれくらいのスピードで分解されるのでしょうか。お酒の種類によってアルコール量が違ってくるので順に見ていきましょう。

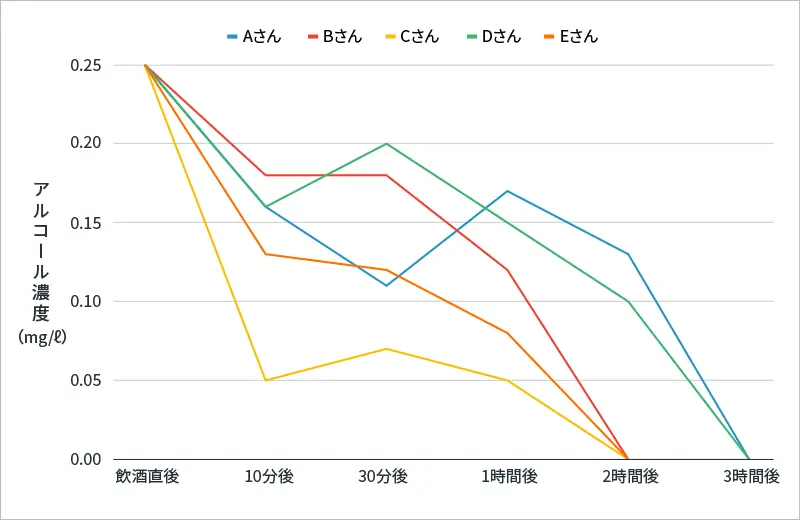

またパイ・アールでは、実際にアルコール摂取後の分解の過程をアルコールチェッカーを用いて実験を行いました。前述のとおりアルコールを分解する速度は、個人差があるということが分かりました。

その結果をグラフに示したものが以下の図です。関連記事では詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

関連記事:『実験!飲酒後どのくらいの時間でアルコールが抜ける?アルコールチェッカーを用いて測定』

3-1 酒類によるアルコール量の違い

アルコールの分解スピードを把握するために、アルコールの1単位とは何かを理解しましょう。

1単位とは、20g前後の純アルコール量のことで、下記表は各酒類1単位あたりの目安量となります。

| 酒類 | ビール |

日本酒 |

ウィスキー |

ワイン |

チューハイ |

焼酎 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 量 | 500ml | 180ml | 60ml | 200ml | 350ml | 100ml |

| アルコール度数 | 5% | 15% | 43% | 12% | 7% | 25% |

厚生労働省が公表している「節度ある適度な飲酒」に記載がある通り、男性は1日当たり純アルコール10~19g、女性は1日当たり9gまでがもっとも死亡率が低く、1日当たりのアルコール量が増加するに従い死亡率が上昇すると言われています。

とくにチューハイは、すっきりと飲める飲料でお酒の苦手な方でもゴクゴク飲めますが、一杯飲んだだけでも、純アルコール量が20gに到達してしまいます。

そのため、「ウイスキーをたしなむ上司」よりも「楽しく何杯もチューハイを飲む友人」との飲み会のほうがアルコール量が多くなる、ということが言えます。

このように酒類によって、1単位の量が異なるので理解を深めて適度な飲酒量を心がけていきましょう。

3-2 アルコールの分解時間と計算式

冒頭でも紹介しましたが、1時間で分解できるアルコール量の目安を求める計算式は以下のとおりです。

「体重(kg) × 0.1 = 1時間で分解できるアルコール量(g)」

たとえば、60kgの人の場合は、1時間で分解できるアルコール量は6g、70kgの人は7gになります。

ただし、1単位(20g)のアルコール分解にかかる時間の目安は、体質・体重・体格・年齢・性別などにより個人差があります。

- 一般的な成人男性は、飲み終わってから約4時間

- お酒が弱い人、女性、高齢者は、飲み終わってから約5時間

3単位飲んだら半日以上はアルコールが体内に残ると言われています。

朝起きたときも前夜のアルコールが残っている可能性が高く、この状態で運転すれば飲酒運転になる恐れがあり大変危険です。

また勘違いされやすいのですが、睡眠中はアルコールの分解が遅れると言われているため、「寝たらアルコールが抜ける」という認識は誤りです。

3-3 【事例】蒸しパンを食べてアルコール反応が出た?

飲酒をした場合にアルコールチェッカーを用いて検知をするとアルコール反応が出ることは周知の事実ですが、実はお酒以外にもアルコール反応が出るケースがあります。

過去に起こった事例としては、バスの運転手が出勤前に営業所近くのコンビニに寄って蒸しパンを購入し社内で食べた後、乗務前のアルコール検査で呼気から0.11ミリグラムのアルコールが検出されたケースがあります。

一見蒸しパンとアルコールとでは関係がなさそうに思えますが、実は蒸しパンには「酒精」という食用に使われるアルコールが含まれています。

アルコールチェッカーの精度が良いゆえに飲酒以外でもアルコールを検出することは、蒸しパン以外でも起こりえます。

たとえば、歯を磨いた直後や体質によっては空腹時の検査、マウスウォッシュで口内のリフレッシュをした後や煙草を吸った直後など、アルコール反応が出るケースは多々あります。

アルコールを摂取していなくても、アルコールチェッカーを使用する直前にこうした食品を摂取すると誤検出の原因となるため、飲食後は口をすすぎ、15分程度経過してから測定すると誤反応を防げます。

もし飲酒をしていた場合は口をすすいでもアルコール反応が出るように設計されているため、「飲酒をしたのか、上記の行動によるアルコール反応か」についての判別はできるので安心してアルコールチェッカーをご利用ください。

アルコールチェッカーは市場に多く出回っていますが、センサーの精度が厳密ではない検知器も多くあります。導入を検討する際は高精度のアルコールチェッカーがおすすめです。

また以下の関連記事では、蒸しパン以外にもアルコール反応がでることがある食品や事例を7つ紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

4.飲酒後にアルコールを早く抜く(分解する)方法

飲酒後にアルコールを早く抜く方法はあるのでしょうか?

結論から言うと、お酒を早く抜く明確な方法はありません。

上記でも述べた通り、体質等の関係で対策を行ってもあまり意味がないため、無理してお酒を抜こうとすると逆に吐き気や頭痛を引き起こす可能性があります。

その中でも、もっとも効果的な対策として安静に過ごすことがあげられます。

その際、水を適度に飲み、アルコールを体外に排出しましょう。

アルコールには脱水作用があり、二日酔いの体は水分不足になりがちです。分解されたアルコールを尿として排出するためにも、適度に水分を摂るようにしましょう。

注意点として、汗を流す行為は危険とされています。サウナや激しい運動で汗をかいても、アルコールの分解速度自体は変わりません。

むしろ脱水症状を悪化させ、アルコールの排出に必要な水分まで奪うため逆効果となる可能性があります。

また、お酒を飲み過ぎた体は血圧のバランスを乱しやすく、このような状態でサウナやスポーツを続けると心臓や脳にダメージを与える可能性があるので、十分に注意しましょう。

4-1 アルコール摂取によって不足しやすい栄養素

飲酒によって消費される栄養素については、ビタミンB1やカリウムが挙げられます。

ビタミンB1は食べ物や飲み物に含まれる糖質をエネルギーに変えるために必要な栄養素で、糖質とはエネルギーとなる三大栄養素の1つです。

ビタミンB1は豚肉、全粒穀物、ナッツ、大豆などの食品に多く含まれています。

また、カリウムは細胞を正常に保ったり、血圧の調整を行うなど体内の状態を維持する働きがあります。

カリウムが多く含まれる食材は、昆布などの藻類、果実類、芋やでん粉類、豆類などです。

アルコールを摂取する際や摂取した後は、消費される栄養素を補うように心がけると二日酔いや翌日の疲労感の軽減などに役に立ちます。

4-2 アルコールの分解を促す栄養素はある?

直接的ではありませんが、アルコールの分解に関与する栄養素があります。それが「たんぱく質」です。

アルコールを分解する肝臓はたんぱく質を必要としますので、飲酒中のおつまみとしてたんぱく質が豊富な枝豆や焼き鳥、卵焼きなどを摂取すると肝臓の働きを助けることができます。

また、飲酒後は果物に含まれる果糖がアルコール分解を助ける効果があることから果物を摂取することも有効です。

5.飲酒後に運転できるようになるまでの時間

アルコールは胃や小腸で吸収され、血液に溶け込み肝臓へ運ばれた後、肝臓で分解されます。

アルコールを分解するまでの時間には、以下のような項目によって個人差があります。

- ・体質、体重、性別、年齢、体調の違いで異なる

- ・飲んだお酒の量

- ・アルコール度数

アルコールの分解には時間がかかるので、分解しきれないアルコールは心臓を通って脳へ到達します。脳はアルコールによって麻痺状態となり、この状態を一般的に「酔う」と言われています。

体重がより重い人の方が血液量が多く、血中アルコール濃度が低くなるほか、年齢を重ねると、アルコールを処理する能力が低下していくことから、「◯◯時間経過すればアルコールが抜けて運転できる」ということは一概には言えません。

飲酒運転を避けるためには、お酒を控えるか、アルコールが完全に分解されるまで運転を控えることが必要です。

6.【Q&A】アルコールが抜ける時間に関する7つの質問

お酒の種類や量、飲み合わせによってアルコールが体から抜ける時間は変わります。

運転できるまでの目安や、睡眠や運動が分解速度に与える影響、翌朝の安全確認方法など、よくある疑問を7つまとめました。

ビール1杯の分解時間から、性別や年齢による差まで、日常で役立つポイントをQ&A形式で解説します。

ビールとワインを一緒に飲んだらアルコールが抜ける時間はどう計算すればいい?

それぞれのお酒の純アルコール量から分解時間を求め、単純に足し算します。

例えば、ビール500ml(約3.5時間)とワイン150ml(約2.5時間)を同じ日に飲めば、合計約6時間が目安です。

もちろん体格や体調によって変動しますので、余裕を持って見積もることが大切です。

お酒を飲んでからどれくらいで運転しても大丈夫になりますか?

一般的に体重1kgあたり1時間で約0.1gの純アルコール量しか分解できません。

そのため少量でも数時間は必要です。

ただし、感覚だけでは安全を判断できないため、翌朝であっても必ず呼気アルコールチェッカーなどで確認することをおすすめします。

睡眠をとればアルコールは早く抜けますか?

残念ながら、睡眠をとっても肝臓でのアルコール分解速度は早くなるわけではなく、遅れると言われています。

眠っている間も分解は進みますが、起きたからといってアルコールが急にゼロになるわけではありません。

酔い覚めを睡眠時間だけで判断せず、飲酒量から計算した分解時間の目安とアルコール測定の結果で確認しましょう。

お風呂やサウナ・運動などでアルコールを早く抜くことはできますか?

発汗でごくわずかに排出されますが、体内の大部分のアルコールは肝臓で代謝されるため、分解速度はほとんど変わりません。

むしろ飲酒直後の入浴や激しい運動は心臓や血圧に負担をかける可能性があり、身体に負担をかけ、体調不良のリスクが高まるので避けた方が安全です。

次の日の朝に酔いが覚めているかを確実に確認する方法はありますか?

体感や見た目だけでは正確に判断できません。

唯一確実なのは呼気でアルコール濃度を測定するアルコールチェッカーで数値を確認する方法です。

個人の場合は、市販品でも十分測定できますし、業種によっては職場に導入されている場合もあります。

市販品を活用する場合でも「アルコール検知器協議会」で認定されているアルコールチェッカーを利用すると安心です。

安全のため必ず数値で確認しましょう。

ビール生中を1杯(約350ml)飲んだら何時間でアルコールは抜けますか?

ビール350mlの純アルコール量は約14gです。

体重60kgの成人であれば、およそ2時間半〜3時間で分解される計算です。

ただし、これはあくまで平均的な目安で、女性や高齢者、体調不良時はさらに時間がかかる場合がありますので注意してください。

アルコール分解速度は性別や年齢によって違いますか?

はい、違います。

女性は男性よりアルコール脱水素酵素(ADH)の働きが弱い傾向があり、同じ量でも血中濃度が高くなりやすいです。

また、加齢により肝機能が低下すると分解速度も遅くなります。そのため性別や年齢に応じてより長めに時間を見積もることが重要です。

7.まとめ|アルコールの抜ける時間を把握して体調管理や安全に努めよう

感覚に頼らず、アルコールが抜ける時間を正しく把握することで、体調管理や安全確保に役立てることができます。

本記事のポイントを以下にまとめました。

- 体質、体重、体格、年齢、性別によってアルコールが分解できる量が異なる

- 1時間で分解できるアルコール量(g)の計算式は、「体重(kg) × 0.1」

- アルコールを早く抜く明確な方法はないが、もっとも効果的な対策は安静に過ごすこと

- 飲酒によって不足しやすいビタミンB1、カリウムを摂取すると二日酔いや疲労感の軽減に役立ち、たんぱく質を摂取することでアルコール分解を促す

お酒を飲むと、とても楽しい気持ちになりますが、安全を最優先に考え、適量を守ることが重要です。飲酒運転や事故を防ぐためにも、節度を持った飲み方を心がけましょう。